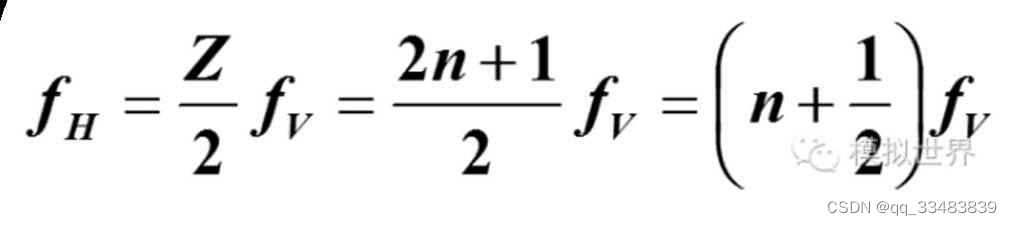

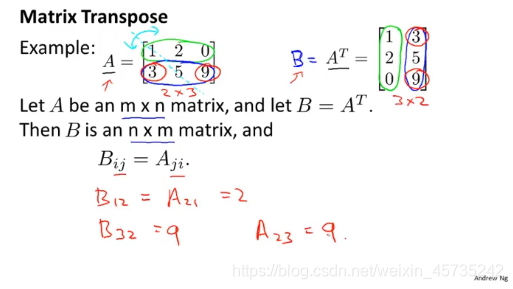

1. 隔行使用原因

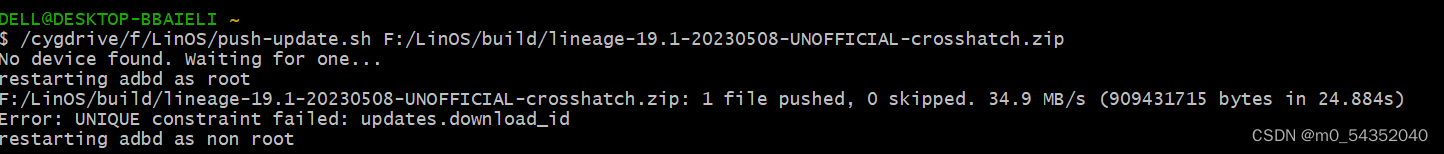

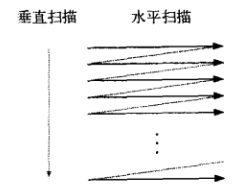

电视发展早期,采用隔行显示(interlacing)的技术来减少每幅图像所需发送的数据量。

这种方式先发送奇数行图像,接着发送偶数行数据,每次发送数据量为一幅图像的一半。

2. 逐行使用原因

为了避免由于过低的帧率而导致颜色对比显著的边缘出现闪烁,要限制扫描线的变化,

这本质上是由于在垂直方向上对图像进行了低通滤波。

而逐行显示方式对线之间的变化就没有这种限制,

因此逐行能够提供更高分辨率的没有闪烁的图像

3. 显示设备

(1)CRT显示器

大多数基于CRT的显示器是隔行显示

而LCD、等离子等采用逐行方式

(2)液晶显示器

液晶显示器是每个液晶滴独立显示色彩的跟CRT显示器成像方法不同,没有刷新概念。

4. 隔行图像问题

上场与下场的图像实际上是有一定时间位移之差的,

所以这两场的图像在空间上是不能完全重合的,

尤其在拍摄活动画面时,活动主体的位置往往会形成梳状条纹,如图所示。

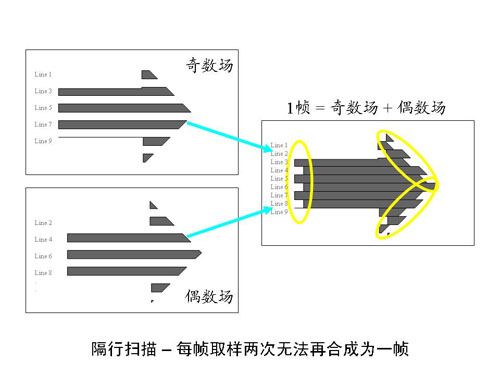

隔行扫描视频的1帧画面由不同时刻取样的上场和下场画面组成

隔行扫描视频在画面中运动的部分出现梳状交错现象

5. 去隔行原理

在对影像做后期处理时,比如抠像等,

若直接处理隔行扫描素材会产生边缘锯齿现象,导致画质下降。

还有在隔行扫描数字格式转胶片和构建相对完美的逐行扫描视频时,

每一格(帧)都需要无交错的高质量的画面,所以也需要对隔行片源视频进行去隔行处理。

去隔行处理就是通过一定手段,让原本因隔行扫描形成的交错帧显得不再交错,

注意是“显得不再交错”而不是“还原”,因为理论上讲是无法复原为100%完整画面的,

如此一来,其实去隔行的目的就是最大限度地去交错,所以两个概念也往往混称。

一般情况下,常见的去隔行处理方法有以下几种

(1)奇偶场直接合并

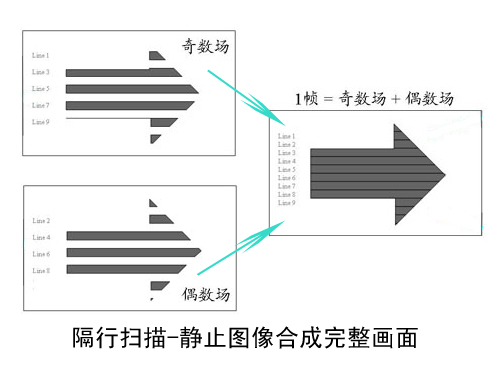

当画面中没有运动的时候,奇数场和偶数场的采样信息依然能直接合并为完整的一帧画面,如图所示。

静止画面中奇数场与偶数场直接合并为完整的一帧画面

当然,这种情况少之又少,绝大多数情况下,画面中总是会有运动(否则就是照片了),所以这种模式几乎不会采用,不过它给我们提供了某种启示,在随后的运动遮罩合并模式中得到体现。

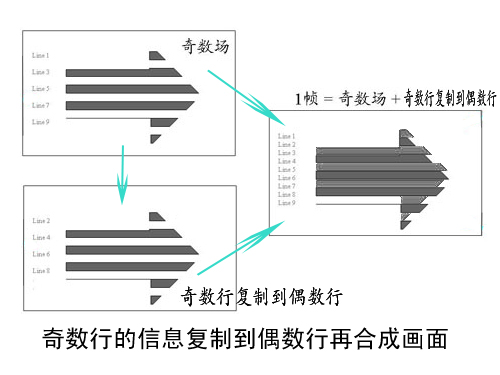

(2)场复制合并

最简单的一种解决方法就是仅保留单场,抛弃另一场,然后把该单场中的行进行复制组合为新的另一场,最后再合并为一帧。

场复制模式减少梳状也带来锯齿

这样方法虽然大大减少梳状条纹的程度,但同时也会带来明显的锯齿现象,且画面的有效清晰度大大下降,因仅用了一半行数的画面信息。

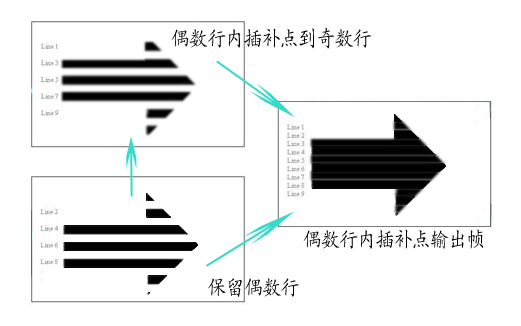

(3)内插补点(大多数情况适用)

为了改善场复制模式带来的锯齿程度,同时得到相对快捷的处理速度,许多应用软件都使用内插补点的方法作为标准的去交错模式。

这种方法首先依然保留单场信息,然后丢弃另一场,接着通过内插补点的方法创建新的扫描线。与场复制不同的时,它更加智能,会经过计算保留场相邻的行间的信息来创建另一场。

内插补点方式消除梳状也较少锯齿

如此处理,大大减少了场复制模式带来的锯齿现象,图像质量大幅提升。

不过画面的有效信息依然被抽去了一半。

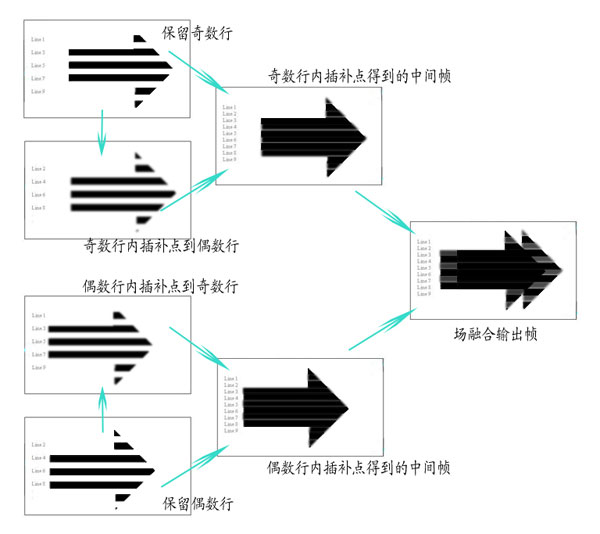

(4)场融合

为了增加画面的有效信息,可以把内插补点的方法加以延伸,就是分别把原画面的奇数场使用内插补点得到新画面,再把原偶数场使用内场补点得到另一个新画面,然后再把两个新得到画面各取一半合并起来,就便是所谓的场融合方法,也叫奇偶平均合并方法。

场融合方式保留全部信息但也带来重影现象

这种混合奇偶两个图场的方法,可以大大降低突兀的锯齿现象,是去交错的有效方法之一,而且画面的有效信息扩大为全帧画面信息。

不过副作用是画面会因为两中间帧混合导致画面模糊,运动剧烈的画面还会有重影现象。

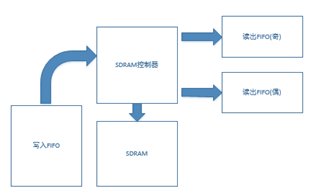

6. 去隔行芯片

TW9912是瑞萨推出的一款低功耗的NTSC / PAL / SECAM视频解码芯片,也支持模拟分量视频作为输入。

(1)该视频解码器可将基带模拟CVBS或S视频信号解码为数字8位4:2:2 YCbCr格式。模拟分量视频被数字化为8位YCbCr格式,数字输出支持隔行扫描视频的标准BT.656格式。

(2)当解码器接收到逐行分量输入时,可以输出逐行BT.656格式,

(3)也可以通过内部去隔行引擎将隔行视频转换成逐行格式。

TW9912使用1.8V的模拟和数字电源电压和3.3V的I / O电源。

所有模拟视频标准转换都只需要一个27MHz的晶振即可实现。