- 实训目的

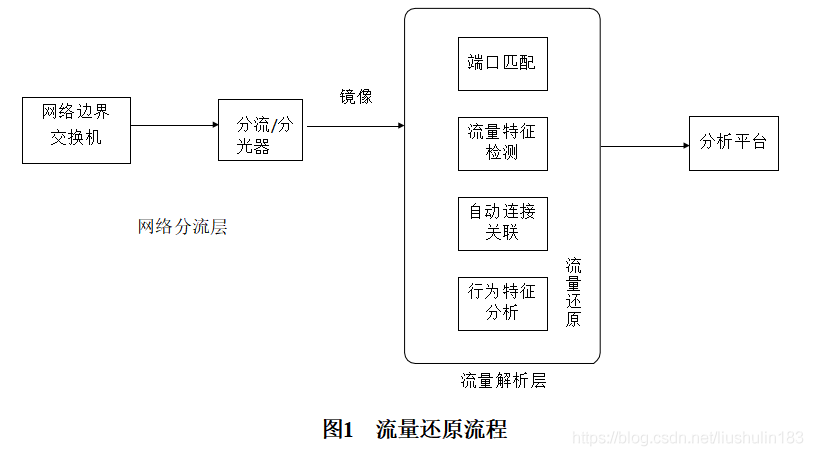

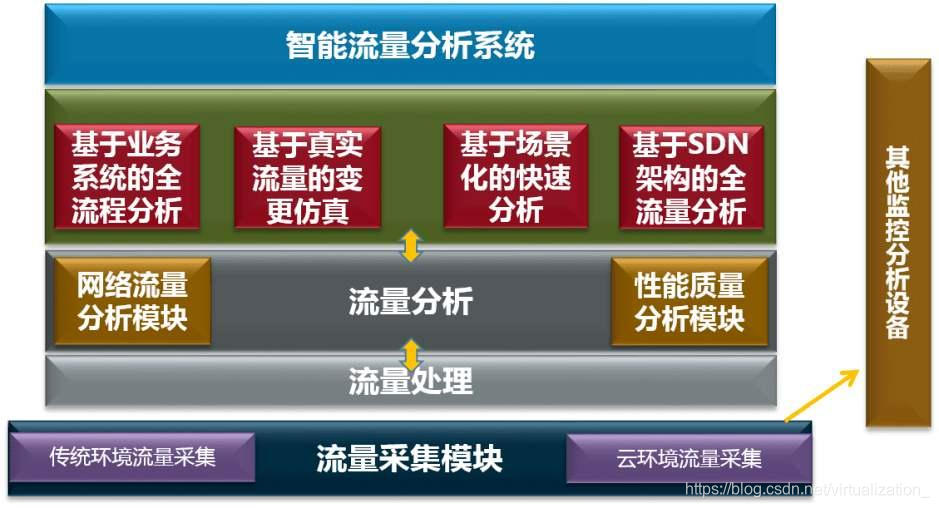

设计并实现一个网络流量的分析系统。该系统具有以下功能:(1)实时抓取网络数据。(2)网络协议分析与显示。(3)将网络数据包聚合成数据流,以源IP、目的IP、源端口、目的端口及协议等五元组的形式存储。(4)计算并显示固定时间间隔内网络连接(双向流)的统计量(如上行与下行的数据包数目,上行与下行的数据量大小等)。在这些统计数据的基础上分析不同网络应用的流量特征。

- 实训内容

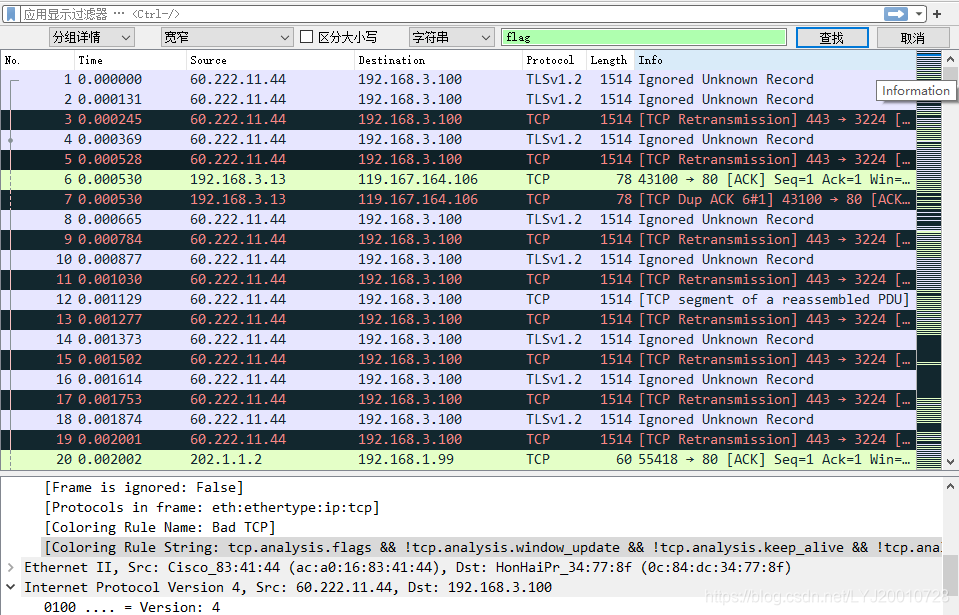

(1)能够实时抓取网络中的数据包。并实时显示在程序界面上。用户可自定义过滤条件以抓取所需要的数据包。

(2)分析各个网络协议格式,能够显示各协议字段的实际意义。例如,能够通过该程序反映TCP三次握手的实现过程。

(3)采用Hash链表的形式将网络数据以连接(双向流)的形式存储。

(4)计算并显示固定时间间隔内网络连接(双向流)的统计量(如上行与下行的数据包数目,上行与下行的数据量大小等)。例如,抓取一段时间(如30分钟)的网络流量,将该段时间以固定时长(如1分钟)为单位分成若干个时间片,计算网络连接在每一个时间片内的相关统计量。并在上述统计数据的基础上分析不同应用如WEB、DNS、在线视频等服务的流量特征。注意,可根据实际的流量分析需要自己定义相关的统计量。

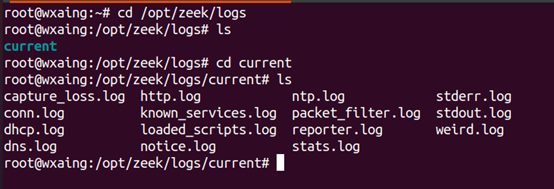

- 主要设备和环境

硬件设备:

(1)台式计算机或笔记本计算机(含网络适配器)

软件设备:

(2)Windows操作系统

(3)网络数据包捕获函数包,Windows平台为WinPcap

(4)编程语言选用C/C++。

(5)编程环境为Code::Blocks

- 配置环境

(1)编译环境为Code::Blocks,由于Code::Blocks在大一就经常使用,具体安装步骤可以省去。

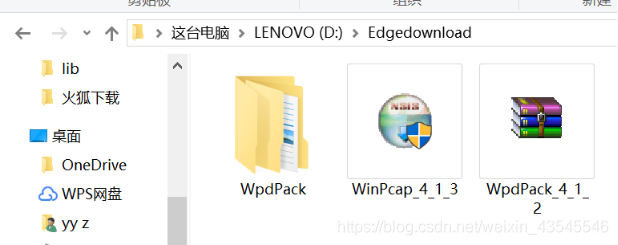

(2)因为开发的程序需要网络编程,所以需要获取实时网络数据流,需要抓包,因此Windows平台上需要安装WinPcap环境,并在Code::Blocks中配置WinPcap的库函数。配置WinPcap步骤如下:

A.需下载WinPcap的运行库和WinPcap的开发包

WinPcap运行库下载网址:

https://www.winpcap.org/install/default.htm

下载后按默认选项直接安装

WinPcap开发包下载网址:

https://www.winpcap.org/devel.htm

下载在一个英文路径下,并解压。

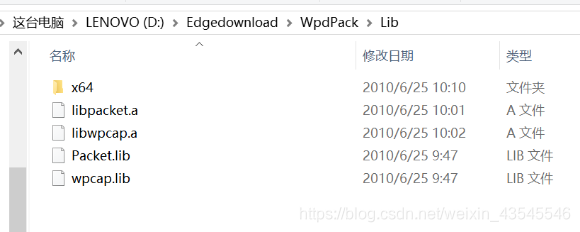

至此的结果截图如下:

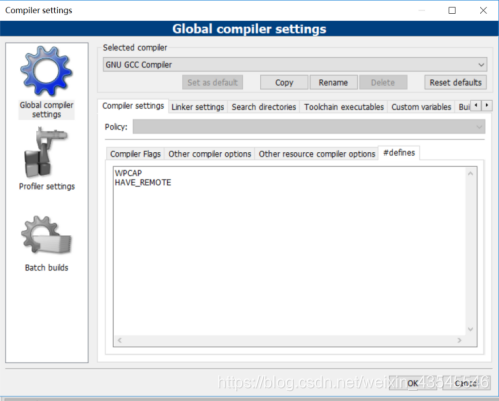

B.打开Code::Blocks通过Settings->Compiler 在其中文本框输入WPCAP 和HAVE_REMOTE

C.打开WinPcap开发包的解压文件将其中的名为“Packet”和“wpcap”的文件

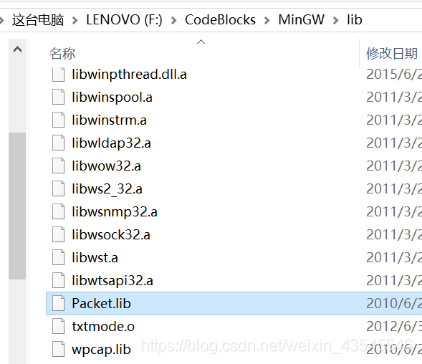

复制粘贴到CodeBlocks文件的 ..CodeBlocks\MinGW\lib\ 目录下如图:

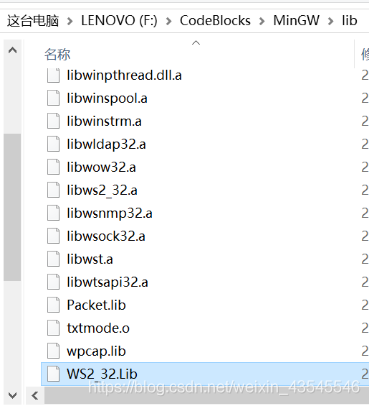

在网上搜索WS2_32.lib文件,下载到本地,同样复制粘贴到和上述一样目录下如图:

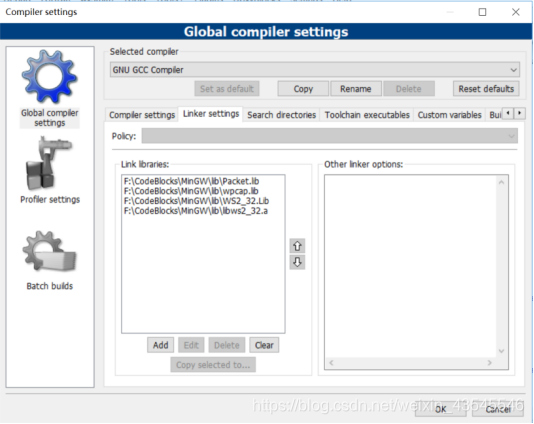

接下来点击Code::blocks Settings->Compiler页面的Linker Setting,点击左下角的Add完成下面情形如图:

(libws2_32.a是原本就存在..\lib\ 目录下的文件)

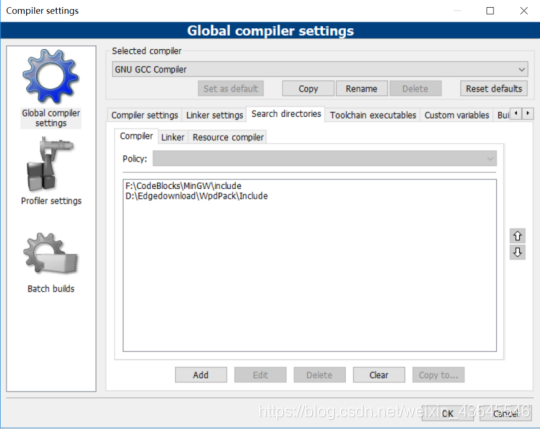

D.仍在Settings->Compiler页面中找到Search directories并点击,然后点击左下角的Add完成下面的情形(也就是将Code::blocks目录下的include文件和WinPcap开发包解压文件目录下的Include文件Add)

E.最后点击OK完成在Code::Blocks中配置WinPcap的过程。

2.显示主机所有网络适配器

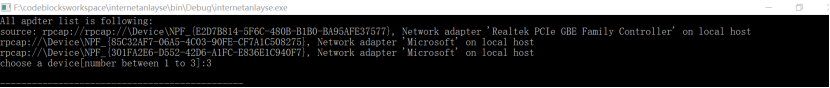

设计代码检索机器所连接的所有网络适配器,并在在屏幕上显示本机连接的所有网络适配器的名称和详细信息,用户输入适配器的编号来选择适配器捕获包。首先利用pcap_createsrctr()函数初始化一个source,指明我们在哪里查找设备;然后使用函数pcap_findalldevs_ex()函数来获取网络设备信息,利用alldevs存储返回的接口信息,列出所有网络适配器的信息,最后输入你要选择的网络适配器的编号。初始化一个source,指明我们在哪里查找设备、使用函数pcap_findalldevs_ex()这个函数来获取网络设备、显示所有网络适配器信息、选择要使用的网络适配器的编号。

结果如下所示:

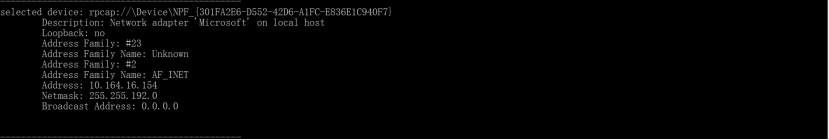

3.显示选择的适配器的信息

显示上一步输入编号的网络适配器的信息,通过定义一个ifprint()函数来输出选中的适配器的信息,同时在ifprint()函数中调用*iptos函数,将把数字IP地址转换为点格式

结果如下:

4.打开指定的适配器

5.指定文件存储捕获的数据包

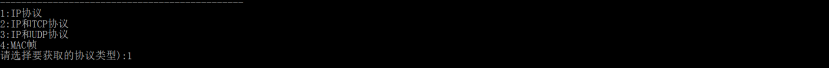

6.选择要获取的协议类型,首先要在main函数的开始做出如下声明,方便用户自由选择过滤规则,然后利用switch语句判断用户输入的编号,对应的编号和对应的过滤规则一致

结果如下:

7.设置抓包时间的长短

首先在main函数中设置抓包的时间长短,main函数中调用了*thread_clock()函数创建一个线程。其中需要调用thread_clock()函数。

结果如下:

![]()

8.开始抓包

调用pcap_loop()函数,捕获数据包。

9.计算采样时每秒的比特数和每秒的数据包数量

首先打开文件对数据包进行分析,利用timeval记录当前时间和上一次采样时间,通过计算可以求出延迟时间,根据数据包大小,进行字节转换,求出采样时每秒的比特数以及每秒的数据包数量

结果如下:

![]()

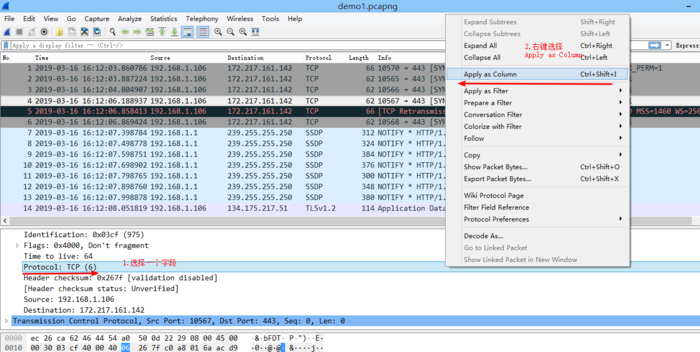

10.分析各个网络协议格式,能够显示各协议字段的实际意义

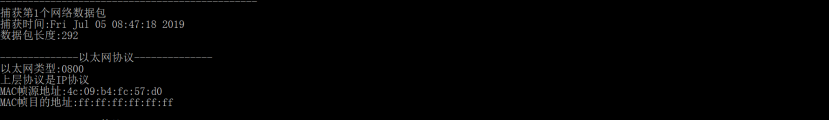

(1)显示以太网协议各字段实际意义

以太网协议格式如下:

| Destination Address 目的MAC地址 [ 6 bytes ] | Source Address 源MAC地址 [ 6 bytes ] | Ethertype 以太网帧类型 [ 2 bytes ] | Data 数据部分 |

首先显示这是分析的第几个网络数据包、捕获的时间是多久以及数据包的长度;然后分析以太网各个协议字段的实际意义,显示以太网的类型、以太网的上层协议、MAC帧源地址以及MAC帧的目的地址;同时要求如果上层协议为IP协议则要继续解析IP协议。

以太网协议结果显示如下:

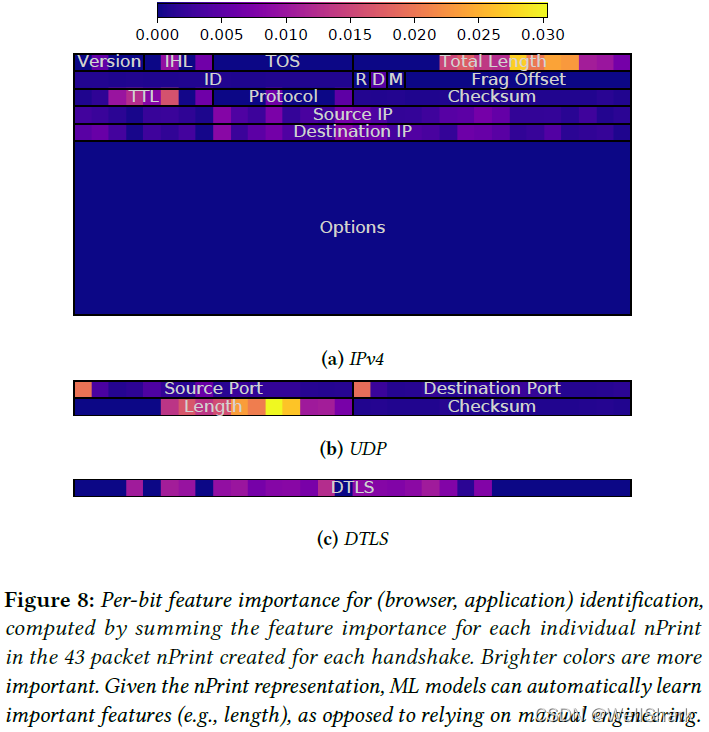

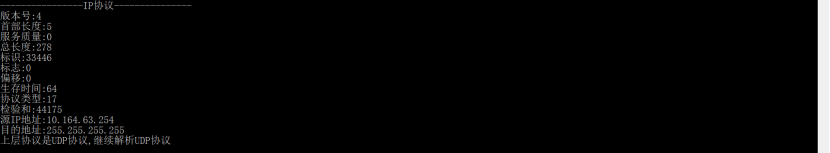

(2)显示IP协议各字段实际意义

IP报文格式如下:

| IP报文格式 |

| ||||||

| 版本号 [4 bits ] | 首部长度[ 4 bits ] | 服务类型 [ 8 bits ] | 报文总长度 [ 16 bits ] | ||||

| 标识 [ 16 bits ] | 标志 [ 3 bits ] | 片偏移 [ 13 bits ] |

| ||||

| 生存时间TTL [ 8 bits ] | 协议类型 [ 8 bits ] | 首部校验和 [ 16 bits ] |

| ||||

| 源地址 [ 32 bits ] |

| ||||||

| 目的地址 [ 32 bits ] |

| ||||||

| 选项(如果有) |

| ||||||

| 报文数据 |

| ||||||

首先根据IP报文格式,显示出IP版本号、首部长度、服务质量、总长度、标识、标志、偏移、生存时间、协议类型、校验和、源IP地址、目的地址各个字段的实际意义;然后根据IP协议的上层协议的类型,利用switch语句进行判断如果是TCP协议则继续解析TCP协议,如果是UDP协议则继续解析UDP协议。

主要代码如下:

IP协议结果如下:

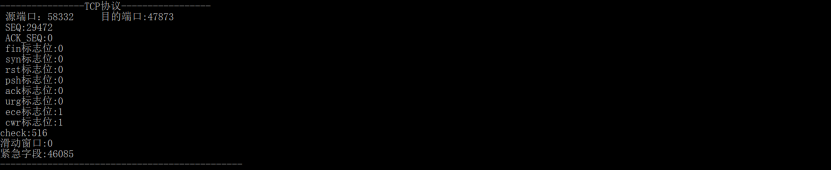

(3)显示TCP协议各字段实际意义

TCP协议格式如下:

| 源端口[16 bits] | 目的端口[16 bits] | ||

| 序列号[32 bits] | |||

| 确认号[32 bits] | |||

| 报头长度 [4 bits] | 保留 [6 bits] | 标志 [6 bits] | 窗口[16 bits] |

| 校验和[16 bits] | 紧急[16 bits] | ||

| 选项[可选] | |||

| 数据 | |||

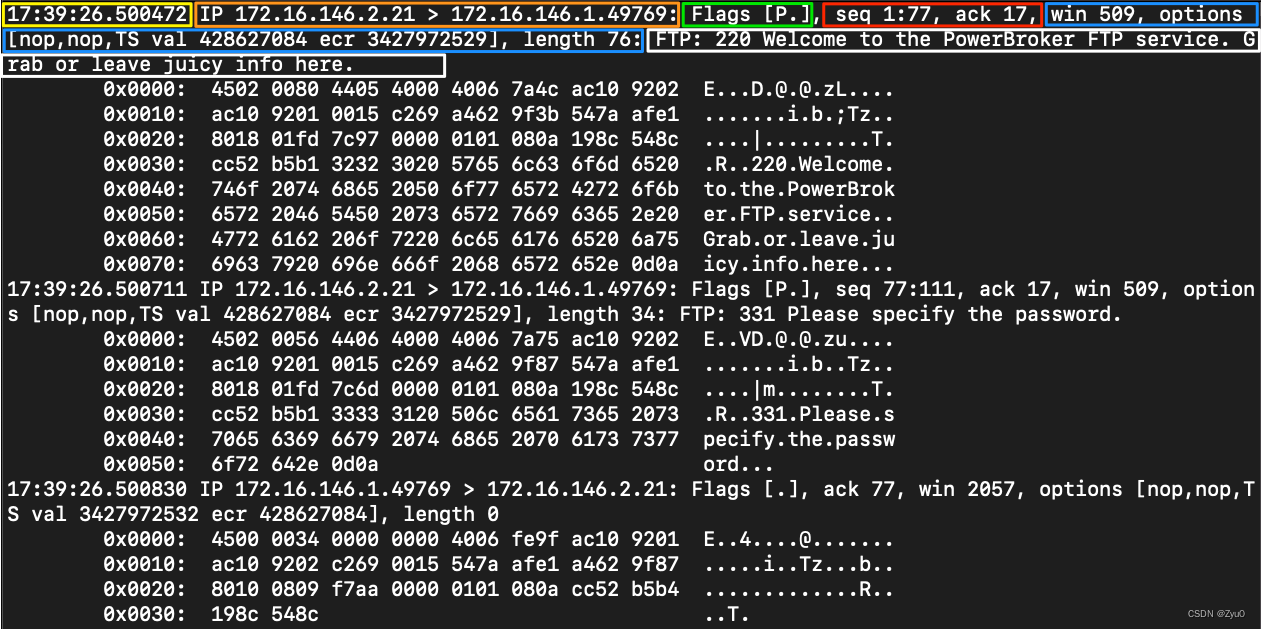

解析TCP协议各个字段的含义,包括源端口、目的端口、SEQ、ACK_SEQ、fin标志位、syn标志位、rst标志位、psh标志位、ack标志位、urg标志位、ece标志位、cwr标志位、check、滑动窗口、紧急字段。最后根据目的端口判断如果目的端口是53,则继续向上解析DNS协议。

TCP协议结果如下:

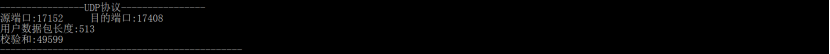

(4)显示UDP协议各字段实际意义

UDP协议格式如下:

| 源端口[ 16bits ] | 目的端口[ 16bits ] |

| 用户数据包的长度[ 16bits ] | 校验和[ 16bits ] |

| 数据 | |

输出源端口、目的端口、用户数据包长度和校验和。最后根据目的端口判断如果目的端口是53,则继续向上解析DNS协议。

UDP协议结果如下:

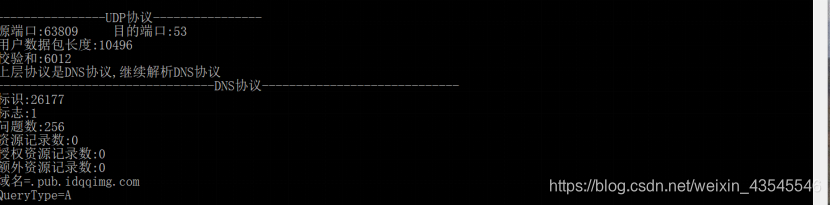

(5)显示DNS协议各字段实际意义

DNS协议格式如下:

| 会话标识[ 16bits ] | 标志[ 16bits ] |

| 问题数[ 16bits ] | 回答资源记录数[ 16bits ] |

| 授权资源记录数[ 16bits ] | 附加资源记录数[ 16bits ] |

| 查询问题区域 | |

| 回答区域 | |

| 授权区域 | |

| 附加区域 | |

在终端输出标识、标志、问题数、资源记录数、授权资源记录数、额外资源记录数、解析出来的域名和查询类型,结果如下:

11.抓包结束后输出文件已保存信息给用户提示

结果如下:

12.设置抓包的时长后系统开始抓包,抓包结束后调用pcap_close()关闭会话并释放适配器列表。

13.构建Hash表的过程

(1)首先以二进制形式读打开文件traffic1.data,用fp存储打开的文件

(2)定义一些以太网协议、IP协议、TCP协议、UDP协议格式的结构体和构建插入Hash表中需要的节点等,并初始化。主要代码如下:

(3)定义一些变量方便后续操作,其中利用ftell()函数用于确定文件当前指针相对于文件首部的偏移量,返回给定流 stream 的当前文件位置、feek()函数移动文件位置指针int fseek(fp,-packet_header_len,seek_cur) 设置流 fp的文件位置为给定的偏移 -pcket_header_len,参数 -packet_header_len 意味着从给定的 seek_cur 位置查找的字节数、fread(pkthdr,packet_header_len,1,fp) 从给定流 fp读取数据到 pkthdr 所指向的数组中,packet_header_len是读取的每个数据的长度,1是读取的数据的个数,同时初始化第一个包的开始时间。

(4)用户在终端输入分析的周期,并将分析周期写入result.data文件

在终端结果显示如下:

![]()

在result.data文件中显示如下:

(5)当文件的指针在文件长度偏移范围内进行如下操作

在result.data包中写入每一个周期内包的开始时间到结束时间,并在result.data文件中分别写入TCP和UDP的结果,如果是TCP还要再在文件中输出Hash表的结构。

在result.data文件中显示如下:

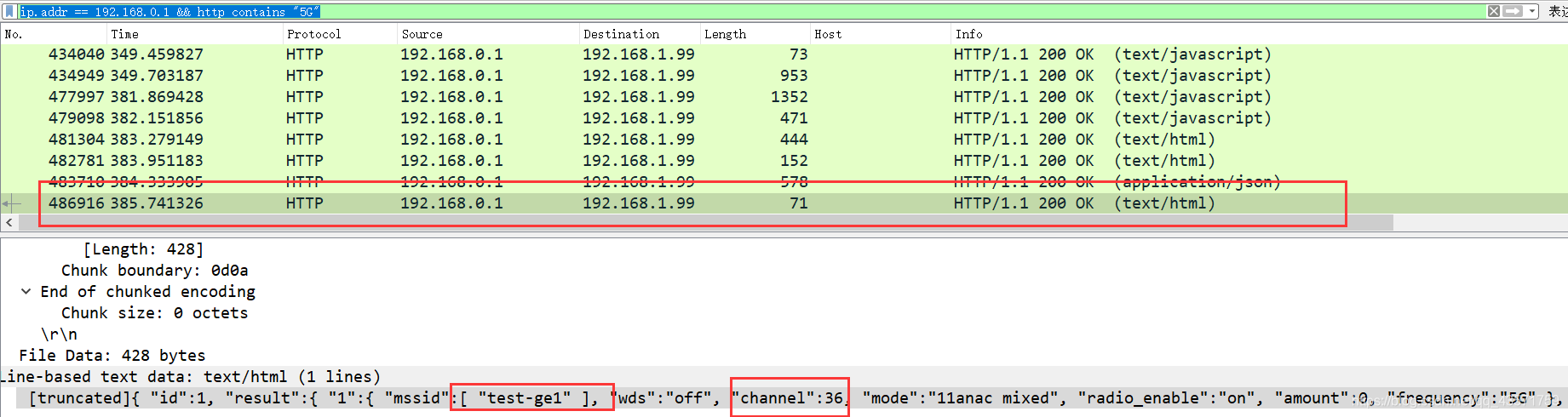

判断当前以太网协议的类型是否为IP协议,若不是移动文件指针的偏移量再进行判断,若为IP协议则要进一步判断上层协议是否为TCP和UDP协议,若不是则继续读下一个包,若为TCP和UDP协议则进行下一步处理。

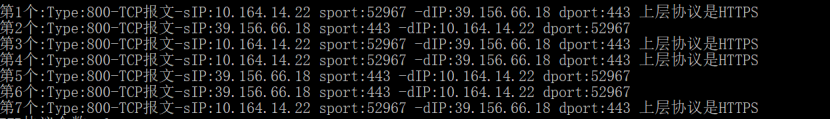

A.为TCP和UDP协议,下面要将ip的源地址和目的地址赋值给五元组中记录源地址和目的地址的元素,并记录其上层协议类型。

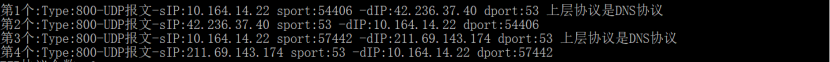

B.如果上层协议为TCP类型,则要在终端实现输出。输出是第几个数据包中的协议、以太网上层协议类型、IP上层协议类型(这里为TCP报文)、源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口,输出的过程中调用了upper_protool()函数,upper_protool()函数的作用是为了判断TCP上

层协议为何种类型

在终端输出的结果如下:

C.如果上层协议为UDP类型,则要在终端实现输出,输出是第几个数据包中的协议、以太网上层协议类型、IP上层协议类型(这里为UDP报文)、源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口,输出的过程中调用了upper_protool()函数,upper_protool()函数的作用是为了判断UDP上层协议为何种类型,在之前输出的结尾加上上层协议类型,若不是常用协议类型则不输出。在终端输出结果为:

D.在Hash表、UDP链表中插入节点,并在文件在显示Hash表和UDP链表的情况。

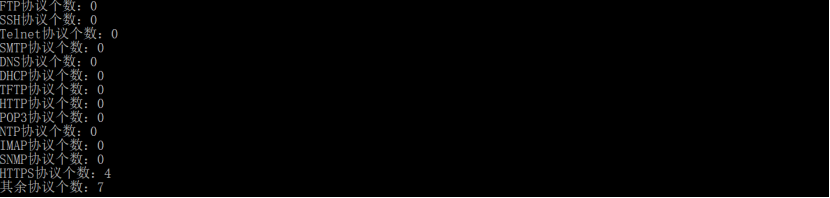

E.输出抓包过程中统计的所有TCP和UDP上层协议类型的个数,调用print_upper_protool()函数,输出所有协议总数。结果如下:

F.Hash表构建完成之后,对traffic1文件分析结束后释放节点和链表。

基于WinPcap的网络流量在线分析系统源代码网址:https://download.csdn.net/download/weixin_43545546/11338561