文章目录

- 一、常见的文件系统

- 二、链式文件结构:FAT

- 三、索引式文件结构:NTFS

- 四、碎片整理:

- 五、簇:

- 1.问题:磁盘中存取信息的最小单位是?

- 2.做个小实验:

- 3.划分簇:

- 4.如何查看所分区磁盘簇的大小?

- 六、Linux:

- 七、机械硬盘与固态硬盘:

- 1.拆开磁盘:

- 2.寻道时间:

- 3.内部工作过程:

- 4.小建议:

- 5.磁盘接口类型:

一、常见的文件系统

FAT(File Allocation Table)是“文件分配表”的意思。

1.FAT:也叫FAT16,这个基本上已经淘汰掉了。因为支持最大分区只能2GB,最大单个文件2GB。

2.FAT32:这个一般是针对小硬盘的,比如40G。优点是兼容性最好,苹果、手机都能读,缺点是单个文件不能大于4GB。

3.EXFAT:这个是微软为解决FAT32的缺点特别推出的,闪存盘专用。没有了NTFS的寿命短的缺点。但这种格式的最大缺点是兼容性最差,很多智能设备甚至操作系统都不能识别,SP3以前版本的XP也不能识别。

NTFS(New Technology File System)

NTFS:这个是目前在PC机上使用最广泛的格式,单个文件超过4G毫无问题。缺点是读写频繁,不适合在U盘等闪存盘使用。移动机械硬盘推荐用这个。

PS:交换分区的功能是:

内存的数据如果不是常被CPU使用时,就会被仍到交换分区,而将内存空间给需要的程序,

所以,想必是钱不到位,因为。如果你的系统不是很忙,内存又很大,就不会用到交换分区。

二、链式文件结构:FAT

FAT16:我们以前用的DOS、Windows95都使用FAT16文件系统,现在常用的Windows98/2000/XP等系统均支持FAT16文件系统。它最大可以管理大到2GB的分区,但每个分区最多只能有65525个簇(簇是磁盘空间的配置单位)。随着硬盘或分区容量的增大,每个簇所占的空间将越来越大,从而导致硬盘空间的浪费。

FAT32:随着大容量硬盘的出现,从Windows98开始,FAT32开始流行。它是FAT16的增强版本,可以支持大到2TB(2048GB)的分区。FAT32使用的簇比FAT16小,从而有效地节约了硬盘空间。

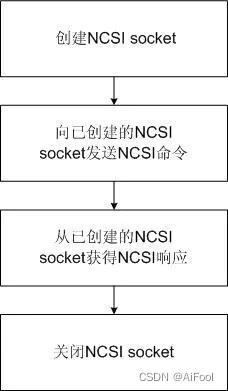

FAT文件系统原理:

http://www.51hei.com/mcu/4124.html

三、索引式文件结构:NTFS

NTFS:微软WindowsNT内核的系列操作系统支持的、一个特别为网络和磁盘配额、文件加密等管理安全特性设计的磁盘格式。随着以NT为内核的Windows2000/XP的普及,很多个人用户开始用到了NTFS。NTFS也是以簇为单位来存储数据文件,但NTFS中簇的大小并不依赖于磁盘或分区的大小。簇尺寸的缩小不但降低了磁盘空间的浪费,还减少了产生磁盘碎片的可能,但是它同样要进行碎片整理。NTFS支持文件加密管理功能,可为用户提供更高层次的安全保证。

四、碎片整理:

FAT、NTFS理论上都可以进行碎片整理优化。

对于机械硬盘来说,整理是有价值的,可以优化磁道数据分布,提高磁臂移动一次和磁盘转一圈的读取效率。

但是,对于固态硬盘来说,整理碎片本身就是就对硬盘数据的频繁读写,是对磁盘寿命的一种消耗,固态硬盘是不适合做碎片整理的。

所以,若干年前,当硬盘还只有40G、FAT32格式的时候,那时候整理一次,性能真的提升不少。

但现在,硬盘空间变大,读取速度变快,可以满足日常的需求,所以不需要频繁整理,对于机械硬盘,如果有很多碎片(尤其是小文件),就整理一次,对于哪些不常安装又卸载软件的人,几个月整理一次都没问题,甚至到系统崩溃都不需要去整理。

五、簇:

1.问题:磁盘中存取信息的最小单位是?

答:从应用程序包括用户界面的角度来看:存取信息的最小单位是Byte(字节);

从磁盘的物理结构来:看存取信息的最小单位是扇区,一个扇区是512字节;

从操作系统对硬盘的存取管理来看:存取信息的最小单位是簇,簇是一个逻辑概念,一个簇可以是2、4、8、16、32或64个连续的扇区。

一个簇只能被一个文件占用,哪怕是只有1个字节的文件,在磁盘上存储时也要占用一个簇,这个簇里剩下的扇区是无用的。

例如用NTFS文件系统格式化的时候默认是8个扇区组成一个簇,即4096字节。所以你如果保存了一个只有1字节的文件(例如字母a),它在磁盘上实际也要占用4096字节(4K),所以“簇”也可以理解为操作系统存取信息的最小单位。

2.做个小实验:

①.以NTFS格式,格式化一个大小为100M的磁盘:

②.创建一个txt文件,内容是字符a,文件大小为1 Byte

③.对比磁盘大小的变化

与刚才的磁盘已用空间对照:

14725120-14721024=4096(字节),

结论:通过试验,我们验证了,一个簇在磁盘是4096字节(4K)。

3.划分簇:

对于固态硬盘,设置4k就行了,因为固态硬盘的寻道时间可以忽略。簇越大,分的块数越少,寻找起来更快,但是浪费的空间更多,比如一个字节的文件,4k的话,就占4k,64k的,就占64k空间,6kb的文件,4k的话,占8k,64k,占64k。

4.如何查看所分区磁盘簇的大小?

命令行:chkdsk 盘符

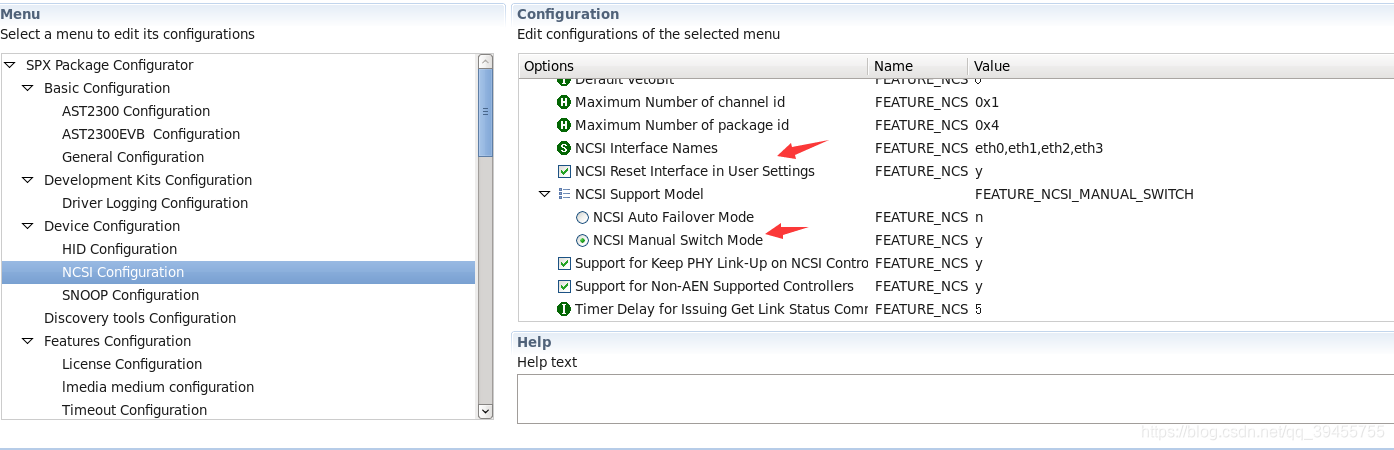

六、Linux:

参考:EXT2/EXT3

https://zhidao.baidu.com/question/304297480.html

ext2/ext3/ext4:这是Linux早期使用的文件类型。ext3/ext4多了日志功能,

不过由于磁盘容量越来越大,ext系列hold不住了,所以很少使用。

swap:时磁盘用来模拟内存的交换分区,由于交换分区不会使用目录树挂载,所以不需要指定挂载点。

BIOS Boot:是GPT分区用到的东西,如果使用Mbr并不会有这个分区。

xfs:它对于大容量的磁盘管理的非常好,主流。

vfat:同时支持Windows和Linux的文件系统类型,如果你的主机硬盘中是双系统,

为了数据交换,可以创建一个。

七、机械硬盘与固态硬盘:

参考文章:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1618198598399533403&wfr=spider&for=pc

1.拆开磁盘:

2.寻道时间:

参考百度知道:https://zhidao.baidu.com/question/1435552744524687939.html

固态硬盘寻道时间是0.1毫秒以内,

而机械硬盘的寻道时间通常是14毫秒左右。

3.内部工作过程:

①机械硬盘:它读/写数据主要靠磁头和盘片。

写数据的话:

盘片被电机驱动旋转着,磁头上的电流通过改变方向,可以再盘片的一圈圈磁道上写入N和S的极性,代表二进制的0和1。

读数据的话:

也是由磁头去磁盘的磁道上根据正负极感应出电流,就可以读出数据了。

②固态硬盘没有太多的机械机构,主要是靠FLASH芯片来作为储存数据的介质,由主控芯片来承担数据的中转,还有调配数据储存在闪存芯片上面

FLASH芯片储存数据的方式也不是太难理解,就是FLASH芯片里面分出了很多储存单元,这些储存单元里面有电子的位置;当一颗电子的位置里面没有存放电子,它就是0;如果存放了电子,它就是1。

而主控芯片就是控制存放这些电子的‘大脑’,它把数据从CPU和内存那里接收过来,接收过来之后根据这些数据合理地把数据存放在相应的存储单元里面;需要读取数据时,它就从这些存储单元里面根据电子的存放情况来读出数据。

4.小建议:

机械磁盘的优点是:便宜;缺点是:速度不够快,机械结构不能磕碰。

固态硬盘的有点事:块;缺点是:较贵,读写次数有限,有使用寿命。

所以,建议将固态硬盘作为系统盘,电脑的速度就会有巨大提升,将机械硬盘作为存储盘,可经常增改,存储量也大。

举个例子吧:

硬盘是750G机械硬盘

笔者买了Intel 545S SSD5 256G的笔记本固态硬盘,接口类型为SATA3.0,价格¥300;

但网上看Seagate希捷 ST1000LM048 1TB的笔记本机械硬盘,接口类型为SATA3.0,价格¥292.

5.磁盘接口类型:

硬盘接口分为IDE、SATA、SCSI、光纤通道和SAS五种:

①IDE接口(过时):

Integrated Drive Electronics,即“电子集成驱动器”

②SATA接口(主流):

Serial ATA,串口硬盘

③SCSI接口:

Small Computer System Interface,小型计算机系统接口

主要应用于中、高端服务器和高档工作站

④SAS:

Serial Attached SCSI,串行连接SCSI,是新一代的SCSI技术

参考:https://zhidao.baidu.com/question/155166138.html

串行为啥比并行快?

传输的频率相同,并行比串行快。但是,串行可以做到更高的频率(实际上能达到并行的数倍),所以速度自然就比较快了。

那为什么并行不能提高频率到串行接口的水平呢?

拿站方阵来打比方,如果是并行的一行一行走,就要保证每一行中每一个人的速度相同,否则就会乱,在数据上表现为传输错误,传输错误就要重新传输,速度就会慢下来。而且速度越快,就越难保持每一行的同步,就像在同一条公路上8个人开拖拉机比8个人开跑车更容易同步一样。而串行就不同了,相当于每一个人开跑车都把油门踩到底,只要车不坏,速度慢不下来。

那为什么很多比较老的接口用并行呢?

当年的工艺比较老旧,频率根本就提不起来。

参考:https://blog.csdn.net/hbcbgcx/article/details/85090275?utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-title-11&spm=1001.2101.3001.4242