目录

一.基本原理

1.基本思想

2.数学模型

二.实现代码

三.实验结果与分析

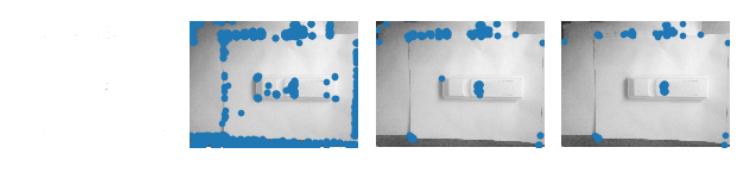

1.场景一:纹理平坦场景

2.场景二:多水平边缘场景

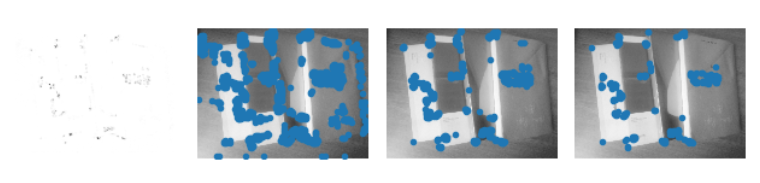

3.场景三:角点丰富场景

四.实验总结

一.基本原理

1.基本思想

判断图像的角点,可以利用卷积窗口滑动的思想,让以该点为中心的窗口在附近滑动。如下图是所有描述角点文章的初始图例,当滑动窗口沿任意方向移动,灰度值都不变化则是均匀区域;如果灰度只在一个方向上变化,则可能是图像边缘。如果窗口内的像素灰度出现了较大的变化,就可能是角点。

2.数学模型

将图像窗口平移[u,v]产生灰度变化E(u,v)

二.实现代码

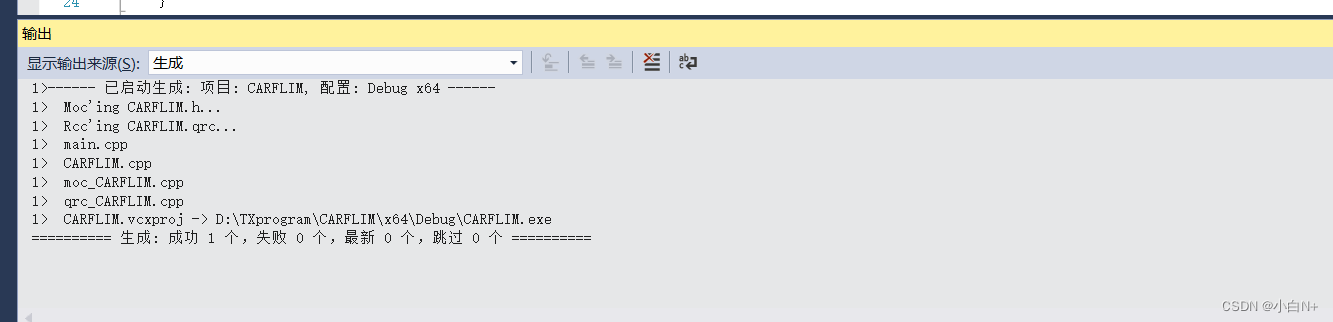

from pylab import *

from PIL import Image

from PCV.localdescriptors import harris"""

Example of detecting Harris corner points (Figure 2-1 in the book).

"""# 读入图像

im = array(Image.open('shiyan/1.jpg').convert('L'))# 检测harris角点

harrisim = harris.compute_harris_response(im)# Harris响应函数

harrisim1 = 255 - harrisimfigure()

gray()#画出Harris响应图

subplot(141)

imshow(harrisim1)

print(harrisim1.shape)

axis('off')

axis('equal')threshold = [0.01, 0.05, 0.1]

for i, thres in enumerate(threshold):filtered_coords = harris.get_harris_points(harrisim, 6, thres)subplot(1, 4, i+2)imshow(im)print (im.shape)plot([p[1] for p in filtered_coords], [p[0] for p in filtered_coords], '*')axis('off')#原书采用的PCV中PCV harris模块

#harris.plot_harris_points(im, filtered_coords)# plot only 200 strongest

# harris.plot_harris_points(im, filtered_coords[:200])show()三.实验结果与分析

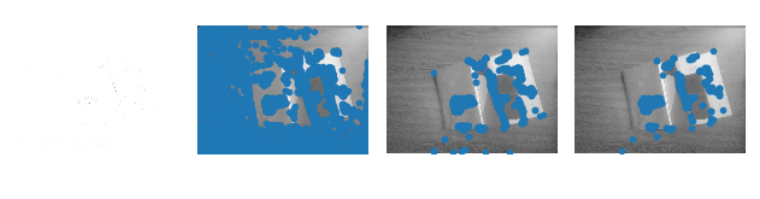

1.场景一:纹理平坦场景

正面亮:

正面暗:

远拍:

侧拍:

旋转:

结果分析:

1.不同亮度下:两者差别比较大,在较暗的情况下,出现了大片的角点粘连。

2.远拍:无较大变化

3.侧拍:相对与正面拍角点较多,但相差不大

4.旋转:无较大变化

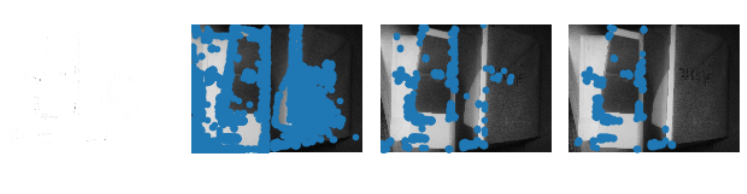

2.场景二:多水平边缘场景

正面亮:

正面暗:

远拍:

侧拍:

旋转:

结果分析:

1.不同亮度下:较暗的情况下,出现的角点比较多

2.远拍:出现的角点较多,但相差不是太多

3.侧拍:出现的角点较多

4.旋转:无较大变化

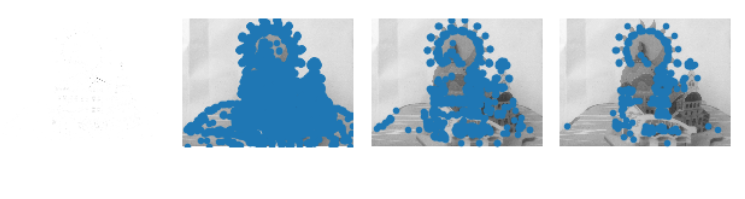

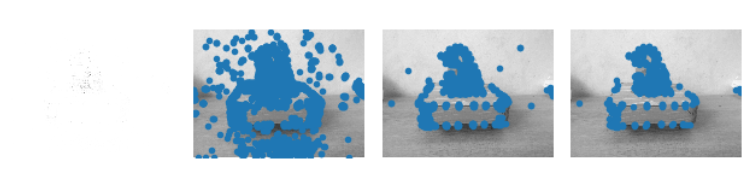

3.场景三:角点丰富场景

正面亮:

正面暗:

远拍:

侧拍:

旋转:

结果分析:

1.不同亮度下:亮度高的情况下检测出的角点比较多

2.远拍:较远时识别效果不是很好,检测出的角点很多

3.侧拍:侧拍与正拍检测出的角点无太大变化

4.旋转:无太大变化

四.实验总结

角点算子具有旋转不变性,所以即使在不同的场景下,正面侧面检测出的角点无太大变化。而在亮度不同的情况下,角点检测算子比较敏感,较暗较亮的情况下,检测出的角点差别就会比较大。