随着计算机的技术逐渐步入家用后,新的调度指标接踵而来,周转时间已经不能满足人们日常工作的需求,更多时候人们更希望计算机能有更好的交互性,使其能更快地去响应任务,由此针对优化响应时间的调度策略也遍地开花,但俗话说鱼和熊掌不可兼得,我们并不能要求周转时间好的同时也要求响应时间好,只能择环境而行。

如果仅仅是想要优化响应时间,轮转算法(Round-Robin,俗称RR)是个不错的选择。

一.轮转算法

轮转算法的思想很简单,就是在一段时间内,轮流将运行队列中的任务走一遍,运行一个任务,然后切换到下一个任务,直至所有任务完成。“一段时间”也称之为“时间片(time slice)”,轮转算法也可称之为“时间切片(time-slicing)算法”,这个时间长度必须要是时钟中断周期的倍数,所以不能随意地去定时间片。

我们可以举个例子,假设A、B、C三个任务同时到达,并且都需要运行5秒钟,那么根据轮转算法,将是以下情景:

可以计算出轮转算法的平均响应时间为:(0+1+2)/3=1,类似地,如果使用最短任务优先算法(如果不知道是什么,可以参考我之前写过的一篇文章:【操作系统】调度策略的基本思想),那么响应时间则是:

(0+5+10)/3=5,需要5秒钟的响应时间,远远高于轮转算法,当然,这是以优化响应时间为前提的,在周转时间面前,还得是SJF略胜一筹。像轮转这样的算法虽然降低了响应时间,但是周转时间很差,有没有一种算法可以优化周转时间的同时又降低响应时间呢?多级反馈队列(Multi-level Feedback Queue,俗称MLFQ)应该是个不错的选择。

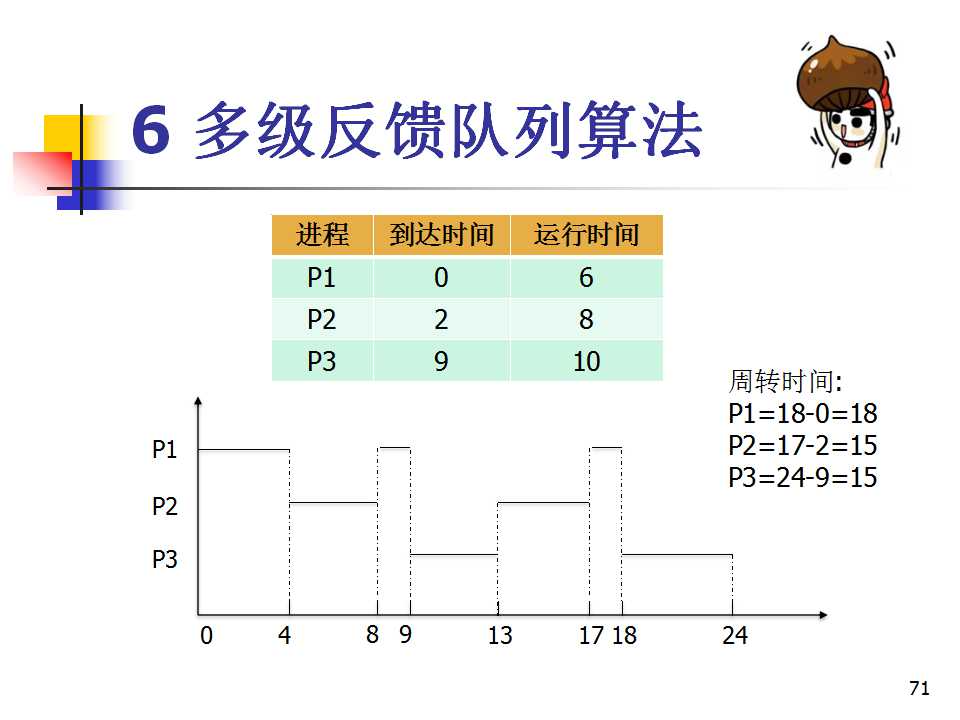

二.多级反馈队列

(1)定义

多级反馈队列(Multi-level Feedback Queue,俗称MLFQ)有很多独立的队列,每个队列有不同的优先级。一个任务只能在一个队列中,而MLFQ总是优先执行优先级较高的工作,如果多个队列具有相同的优先级,则会采取轮转调度算法。这里就可以得到MLFQ的两个规则:

- 规则一:如果任务A的优先级>任务B的优先级,则优先运行任务A。

- 规则二:如果任务A的优先级=任务B的优先级,则轮转运行A和B。

(2)调整优先级

那么不同任务之间的优先级是如何确定的呢?一个任务的优先级是否可以保持不变直到任务完成呢?多级反馈队列是通过观察任务的行为来及时调整它们的优先级的。当一个任务进入系统时,将其放在最高优先级,随后进行观察,如一个任务频繁放弃CPU进行I/O交互,那么系统会认为这是交互性进程而让它保持高优先级,而当一个任务长期占用CPU时,则会降低其优先级。通过这种方式,MLFQ在任务运行中学习其行为,从而预测它未来的行为。

- 规则三:任务进入系统时,放在最高优先级。

- 规则四:任务用完整个时间片后,降低其优先级。

- 规则五:如果工作在其时间片内主动释放CPU,则优先级不变。

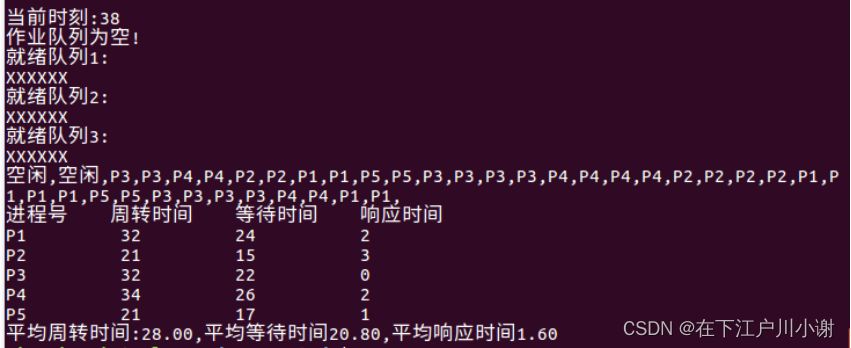

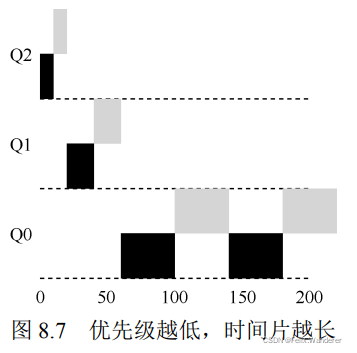

举个例子:假如当前只有一个任务在系统中,使用多级反馈队列调度程序,则会出现以下情况:

任务首先进入最高优先级队列Q2,执行10ms(用完时间片)后降级到Q1队列,而后再次降级到最低优先级队列Q0。再复杂一点,当前又来了一个新任务,则会出现以下情况:

旧任务(黑色)在最低优先级队列中运行(可能被调度程序识别为CPU密集型任务了),当T=100时一个新的任务过来了,先被加入到最高优先级队列中,当运行几个时间片后,降低优先级,新任务执行完毕后,继续完成旧任务(黑色)。难度升级,如有I/O交互的任务存在,则会出现以下情况:

因为新任务每1ms便需要进行I/O,根据规则五(如果工作在其时间片内主动释放CPU,则优先级不变),它将长期保持高优先级,在新任务请求I/O时,CPU被空出,旧任务(黑色)将占用CPU,如此循环。

(3)饥俄问题

至此,多级反馈队列的雏形基本完成,但是这个雏形还存在一个致命的问题:饥俄问题。

- 当交互性任务过多,将导致CPU不断被占用,长任务将永远无法得到CPU,或者称那些优先级低的任务被饿死了。

- 如果一个任务每运行99%的时间片后就主动放弃一次CPU,那么根据规则五,将永远保持高优先级,几乎独占了CPU。

为优化避免上面的问题,可以用一个新的思路去解决它:

- 规则六:经过一段时间S,就将系统中所有工作重新加入最高优先级队列。

以上规则一下子解决了两个问题,它优先保证了各个进程都不会被饿死,以下展示了长时间运行的任务和两个交互性短任务竞争CPU时的行为,分别用不采取优先级提升(左)和采取优先级提升(右)的方式对比:

从图片中可以看出,左边没有提升优先级,长时间运行任务在两个短任务到达后被饿死。而右边则每50ms就主动提升一次优先级,因此保证了贝格任务都能有一些进展。

(4)重写规则

即使拥有规则六的加持,只要规则四和规则五的保留优先级条件不变(只要任务在时间片期间主动释放CPU,则优先级不变),那么调度程序还是很容易被攻克。为了避免这种情况,我们需要重写规则四和规则五,并将它们合并成一条:

- 规则四:一旦工作用完了其在一层中的时间配额(无论中间主动放弃多少次CPU),就降低其优先级。

以下给出没有新规则四和有新规则四下的策略对比:

由图可知,没有新规则四的加持下,进程可以在每个时间片结束前发起一次I/O操作,从而垄断了CPU时间,有了新规则四的加持后,不论进程的I/O行为如何,都会慢慢地降低优先级,从而无法获得超过公平地CPU时间比例。

(5)总结

至此,我们总结得出了多级反馈队列的一个初版调度策略规则:

- 规则一:如果任务A的优先级>任务B的优先级,则优先运行任务A。

- 规则二:如果任务A的优先级=任务B的优先级,则轮转运行A和B。

- 规则三:任务进入系统时,放在最高优先级。

- 规则四:一旦工作用完了其在一层中的时间配额(无论中间主动放弃多少次CPU),就降低其优先级。

- 规则五:经过一段时间S,就将系统中所有工作重新加入最高优先级队列。

多级反馈队列有多级队列,并利用反馈信息决定某个任务的优先级,对于短时间运行的交互性任务,获得类似于SJF/STCF的很好的全局性能(如果不知道是什么,可以参考我之前写过的一篇文章:【操作系统】调度策略的基本思想),同时对长时间运行的CPU密集型任务也可以公平地、不断地稳步向前。