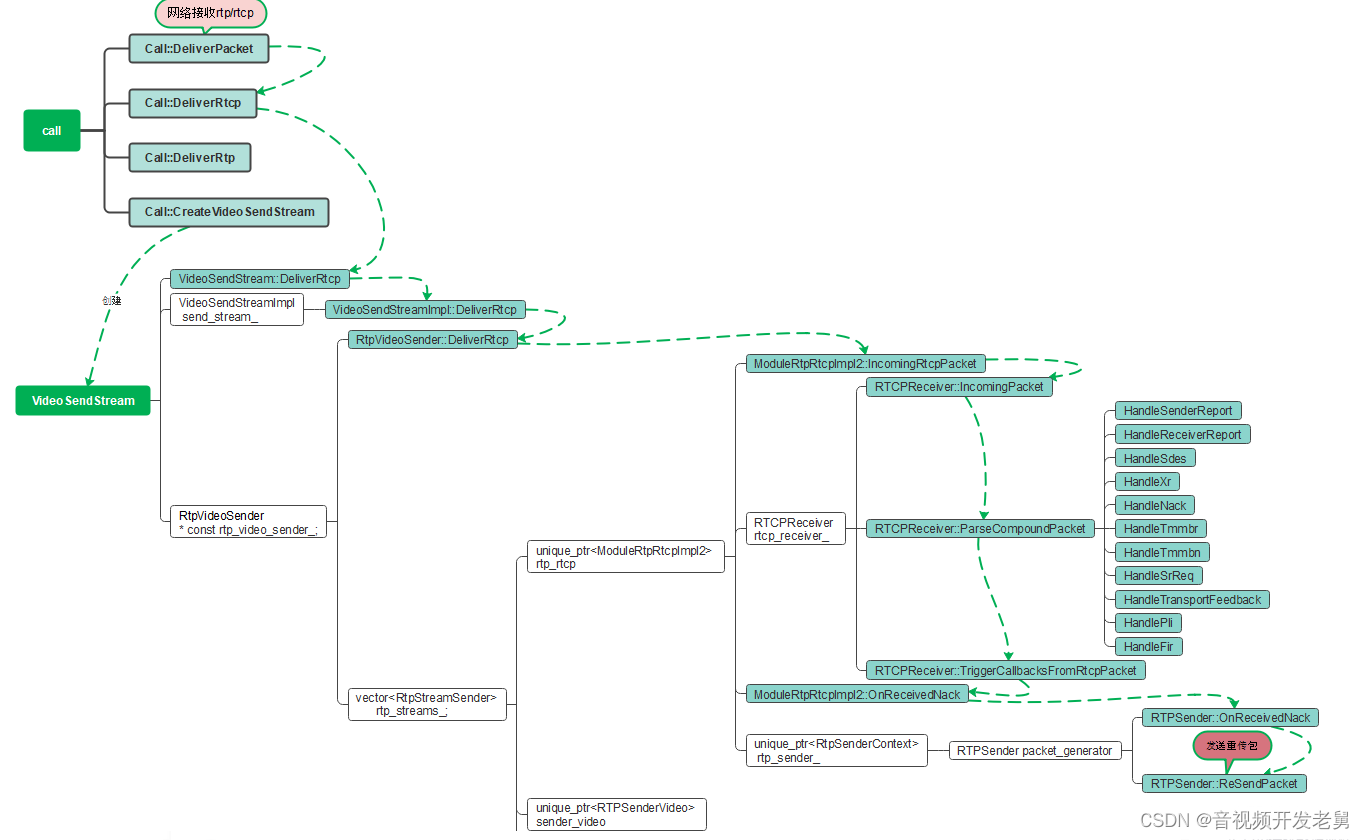

流媒体弱网优化之路(NACK)——纯NACK方案的优化探索

——

我正在的github给大家开发一个用于做实验的项目 —— github.com/qw225967/Bifrost目标:可以让大家熟悉各类Qos能力、带宽估计能力,提供每个环节关键参数调节接口并实现一个json全配置,提供全面的可视化算法观察能力。欢迎大家使用

——

文章目录

- 流媒体弱网优化之路(NACK)——纯NACK方案的优化探索

- 一、NACK简介

- 二、Nack的理解

- 2.1 一种补救策略

- 2.2 什么时候要?

- 2.3 要多少?

- 2.4 怎么要?

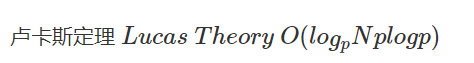

- 三、计算分析

- 3.1 rtt强相关

- 3.2 补包次数计算

- 3.3 Nack的定时发送

- 3.4 nack重传限制

- 四、实验

- 4.1 实验参数:

- 4.2 方案一结果:

- 4.3 方案二结果:

- 4.4 结果分析

- 五、总结

近期在针对纯丢包场景做一些简单的探索实验,一个让我困扰的问题就是:不使用FEC而只是通过纯NACK进行补偿,到底能在实验环境下抵抗多少的丢包呢?每一次丢包补偿的最大时长是多久呢(一个包在发生丢包状态下补回的时长)?就此问题我展开了一系列的分析和简单的实验demo,demo放在我的github上。

一、NACK简介

ACK是到达通知技术。以TCP为例,他可靠因为接收方在收到数据后会给发送方返回一个“已收到数据”的消息(ACK),告诉发送方“我已经收到了”,确保消息的可靠。

NACK也是一种通知技术,只是触发通知的条件刚好的ACK相反,在未收到消息时,通知发送方“我未收到消息”,即通知未达。

二、Nack的理解

2.1 一种补救策略

nack是常用的丢包补救策略。作为最简单、最常用的补救方式,已经被各大音视频厂商进行了大量的实验和研究。集合 zego、网易云信、百度云等厂商的实现/文章,我们将Nack策略作一些关键归纳。总结起来无非以下几点:什么时候要、要多少、怎么要?

2.2 什么时候要?

nack作为接收方反馈的方式,要达到两个目的:

■ 及时找上行要丢失的数据;

■ 优先要最重要的数据。

因此在设计上,我们需要:数据新旧的时序性、旧数据淘汰机制、关键数据的识别机制。在数据丢失的第一时间甚至只是乱序到达我们都开始去做重传。

2.3 要多少?

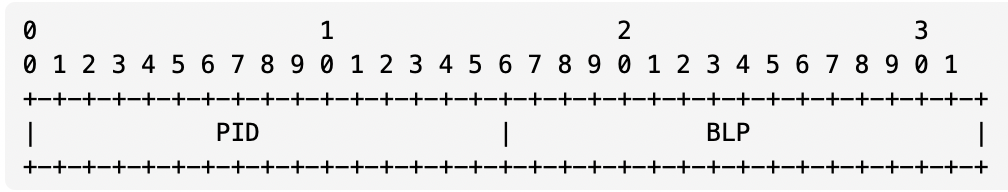

nack是rtcp数据,属于控制信息。信令在整个传输中流量的占比应该严格控制,目前网络的做法,rtcp信令可能只占到整体流量的5%左右,xx公司则是会达到近10%的占比(包含了各类带宽估计的feedback),而某著名媒体服务商也达到了12%。每个nack数据包最大也只为网络传输的MTU大小(1500字节),如果按20ms的定时要nack,传输数据量每秒50个包,每个包可以携带约300 ~ 400个seq(xx公司是347个)。因此计算得到一秒最大可以要将近15000 ~ 20000个数据包。往往我们1.2m的码率每秒也只有500 - 600个包,因此我们在整个传输中间我们向上行索要seq号有部分是重复的。

经验归纳出来:

■ 在带宽允许的情况下,要保证能补就补,尽量延迟超时机制;

■ 在索要seq的数量上做一个最大的控制量,某著名媒体服务商在70%丢包的环境下会索要最高达27次。

2.4 怎么要?

nack请求哪些seq也是非常重要的。我们常用的会分为两类:

■ 视频数据:关键帧、非关键帧

■ 音频数据。关键帧数据肯定是需要更多优先级倾斜的,相比于普通数据,他要的次数更多,大约多40%。而音频数据较小,在整体传输中流畅率是比较好保证的,因此即使维持在普通传输的重传频率上依然能保证较好的流畅性。

同时,请求的时机也很关键,实验证明,前松后紧的策略可以有效提高抗丢包性能(前面要的频率低,如果还没补上则越要越快)

三、计算分析

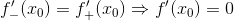

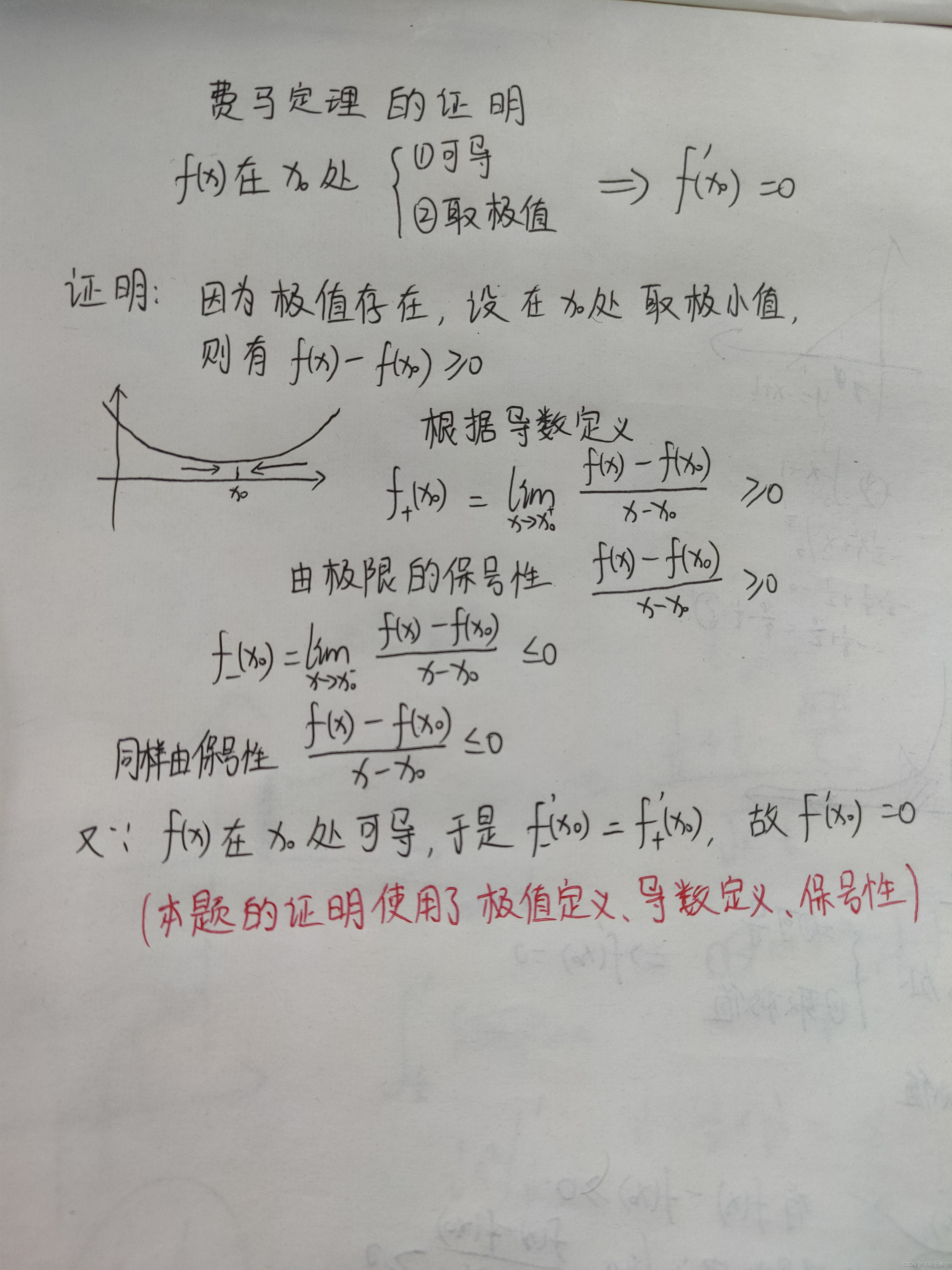

3.1 rtt强相关

上图的过程是一个假设在30%数据丢包率,40ms定时nack的状态下请求包的过程。

■ 时间为0ms的时候:sdk1发送20个数据包,sdk2因为丢包30%接到了14个;

■ 等待40ms定时器触发时:nack里的seq有6个;

■ 到60ms时:sdk1接到了sdk2的nack信令,立刻传出6个数据包;

■ 80ms时:sdk1再次发出16个数据包(10个正常数据+6个丢包数据),但实际到达sdk2的又少了5个——11个。通过计算可知,其中nack索要的包再次丢失的概率为11%。(向上取整的方式)

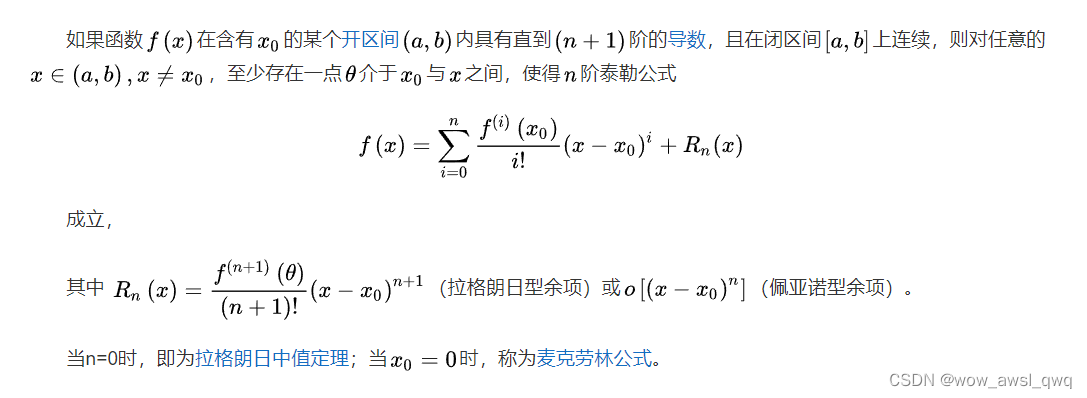

3.2 补包次数计算

(不做重传限制)计算:16 x 30% x 6/16 ≈ 2个。这2个包可能再次丢失,加入到下次的重传过程中。也就是下次重传会有6个本次丢失的流数据包和2个前一次丢失的数据包,也就是8个。按这个累计计算,下次再丢失第一个的概率是:18 x 30% x 2/18 ≈ 1个。最后会再重传一次,也就是时间戳0ms的数据可能经过3次重传才能理论上完全补上,因此是:160ms时长,最少三次重传,才能保证在30%丢包的网络中实现补包。

(有一个rtt的重传限制的话),那么很有可能二次丢失的包会再次时延一个rtt之后再重传,可能会导致时延增大。

虽然理论上最少使用3次重传就可以抵抗30%丢包,但实际测试中,往往有部分数据会消耗更多的重传次数,而大部分数据可以在2次重传就补回。

3.3 Nack的定时发送

提示:此处讨论的是定时做nack重传的方式,而非丢失立即重传的方式。(该方式在webrtc中使用)

我们可知,nack定时器的时间40ms和RTT时间是一致的时候我们可以保证在3次重传下抵抗30%的丢包。线上一般rtt可能小于40ms,如果定时器继续维持40ms则有可能导致不能及时重传数据。因此在nack定时器的粒度上我们应该尽量维持较细的粒度,然后通过重传时间计算该次是否需要重传对应的seq数据。

3.4 nack重传限制

数据是连续性到达,我们对哪些数据该发应该做接收时间记录。比如刚加入丢失队列的数据,理应等待一段时间再重传,这样就可能卡在我们定时器的最后时刻导致该包多等待一个周期。(以上图为例,这段可以这么理解:发包间隔是2ms,那么理论上下一个包到达的速度应该是2ms,当他能连续在RTT/10(2ms) ~ RTT/2(20ms)的时间内到达是正常的,当大于 RTT/2可能已经丢失,如果等到一个RTT的时间则太长了,此时实时性就会变差)。

同时,重传应该分为两种情况讨论:

■ 第一次丢失:我应该给予网络更多的宽容度,因为乱序到达的情况也不少,因此一般第一次丢失的情况会给RTT/2 ~ RTT的限制时间

■ 重复丢失:当重复丢失时我们应该意识到,重传的包在来的路上再次丢失或者我们回复的nack丢失了,无论如何我们都要尽快地去补回包,因此逐渐加快我们的频率,至少是于RTT/2或者是小于RTT/2的频率。这样虽然我们可能多发了一次nack,但是会抵抗二次丢包造成的可能,也就是把第三次丢包的发生概率降低。

四、实验

我们实现一个发送端和接收端。发送端的功能是:不断发送序号为1-65535,大小1400的假数据包。接收端实现nack的逻辑,大致的逻辑是和mediasoup中的nack类似。具体的代码可以查看我的github:https://github.com/qw225967/transport-demo。

这里列一下大致的nack代码,同时列出关键的影响因素:

■ nack定时器——单位ms;

■ nack限制间隔——单位ms(一般是rtt);

/******************************************************** @author : dog head* @date : Created in 2022/3/2 1:52 下午* @mail : qw225967@github.com* @project : receiver* @file : nack_gen.cpp* @description : TODO*******************************************************/#include "nack_gen.h"

#include "pack.h"

#include "test_tp.h"namespace transportdemo {/* Static. */constexpr size_t MaxPacketAge{ 10000u };constexpr size_t MaxNackPackets{ 1000u };constexpr uint32_t DefaultRtt{ 100u };// constexpr uint8_t MaxNackRetries{ 10u };// constexpr uint64_t TimerInterval{ 40u };// =================== nack test ===================constexpr uint8_t MaxNackRetries{ 20u };constexpr uint64_t TimerInterval{ 20u };// =================== nack test ===================/* Instance methods. */NackGenerator::NackGenerator() : rtt(DefaultRtt) {}NackGenerator::~NackGenerator() {}// Returns true if this is a found nacked packet. False otherwise.bool NackGenerator::ReceivePacket(TESTTPPacketPtr packet) {TESTTPHeader* header = reinterpret_cast<TESTTPHeader *>(packet->mutable_buffer());uint16_t seq = header->get_sequence();if (!this->started) {this->started = true;this->lastSeq = seq;return false;}// Obviously never nacked, so ignore.if (seq == this->lastSeq)return false;// May be an out of order packet, or already handled retransmitted packet,// or a retransmitted packet.if (SeqLowerThan(seq, this->lastSeq)) {auto it = this->nackList.find(seq);// It was a nacked packet.if (it != this->nackList.end()) {this->nackList.erase(it);return true;}return false;}AddPacketsToNackList(this->lastSeq + 1, seq);this->lastSeq = seq;return false;}void NackGenerator::AddPacketsToNackList(uint16_t seqStart, uint16_t seqEnd) {// Remove old packets.auto it = this->nackList.lower_bound(seqEnd - MaxPacketAge);this->nackList.erase(this->nackList.begin(), it);// If the nack list is too large, remove packets from the nack list until// the latest first packet of a keyframe. If the list is still too large,// clear it and request a keyframe.uint16_t numNewNacks = seqEnd - seqStart;if (this->nackList.size() + numNewNacks > MaxNackPackets){if (this->nackList.size() + numNewNacks > MaxNackPackets){this->nackList.clear();return;}}for (uint16_t seq = seqStart; seq != seqEnd; ++seq){if (this->nackList.find(seq) == this->nackList.end())this->nackList.emplace(std::make_pair(seq, NackInfo{ seq, seq, 0, 0 }));}}double CalculateRttLimit2SendNack(int tryTimes) {return tryTimes < 3 ? (double)(tryTimes*0.4) + 1 : 2;}std::vector<uint16_t> NackGenerator::GetNackBatch() {uint64_t nowMs = GetCurrentStamp64();NackFilter filter = NackFilter::TIME;std::vector<uint16_t> nackBatch;auto it = this->nackList.begin();while (it != this->nackList.end()) {NackInfo& nackInfo = it->second;uint16_t seq = nackInfo.seq;auto limit_var = uint64_t( this->rtt / CalculateRttLimit2SendNack(nackInfo.retries) );if (filter == NackFilter::TIME && nowMs - nackInfo.sentAtMs >= limit_var) {// if (filter == NackFilter::TIME && nowMs - nackInfo.sentAtMs >= this->rtt) {nackBatch.emplace_back(seq);nackInfo.retries++;auto oldMs = nackInfo.sentAtMs;if (oldMs == 0){oldMs = nowMs;}nackInfo.sentAtMs = nowMs;std::cout << "retry seq:" << seq << ", times:" << unsigned(nackInfo.retries) << ", interval:" << nowMs-oldMs << std::endl;if (nackInfo.retries >= MaxNackRetries) {it = this->nackList.erase(it);} else {++it;}continue;}++it;}return nackBatch;}void NackGenerator::Reset() {this->nackList.clear();this->started = false;this->lastSeq = 0u;}

} // namespace transport-demo4.1 实验参数:

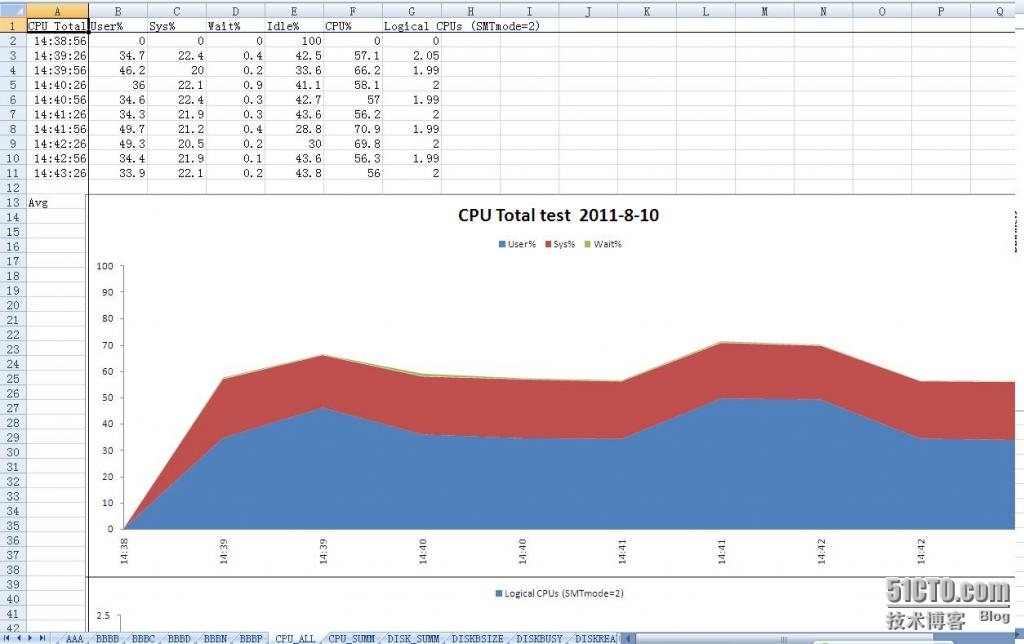

弱网参数:20%随机丢包率+70ms(rtt)。

■ 方案一:定时40ms触发一次nack信令发送定时器,再次发送限制为:一个rtt时长。

■ 方案二:定时20ms触发一次nack信令发送定时器,再次发送限制为:动态变化,随着重传次数增加而增加:0.7rtt——>0.6rtt——>0.5*rtt 随后稳定。

这样设计的目的是为了缩短包补偿的间隔,降低卡顿率。

4.2 方案一结果:

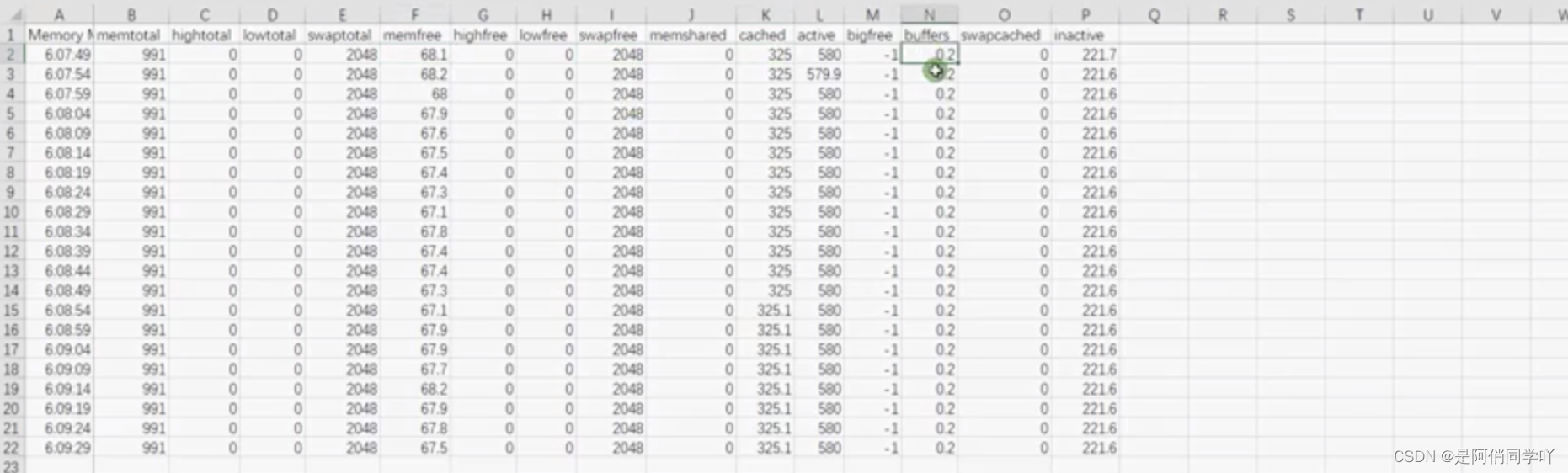

如图中, 序号为:11741 —— 11496 中:约245个包。

发生丢包的记录为:63 条。

一次重传:46条,占比18.77%;

二次重传:15条,占比6.12%,卡顿时长:80+35(rtt/2) = 115ms ;

三次重传:2条,占比0.81%,卡顿时长:120+80+35(rtt/2) = 235ms;

4.3 方案二结果:

如图中, 序号为:1433 —— 1720 中:约287个包。

发生丢包的记录为:63 条。

一次重传:58条,占比20.2%;

二次重传:3条,占比1.04%,卡顿时长:60+35(rtt/2) = 95ms;

三次重传:1条,占比0.35%,卡顿时长:60+60+35(rtt/2) = 155ms;

四次重传:1条,占比0.35%,卡顿时长:60+60+60+35(rtt/2) = 215ms;

4.4 结果分析

1.我们通过加快发送nack的频率,缩短了补包时间。在同样重传3次的情况下,我们可以缩短将近80ms的延迟;

2.第二方案的实现中我们可以看到,即使发生了4次重传,也比之前235ms的耗时更小,而且这种表现在高延迟环境下会体现更明显。

五、总结

在音视频传输中,使用纯nack方案来做丢包补偿是不能满足所有需求的。上述20%丢包环境下,发生3次重复性丢包的概率已经不低,假设我们不惜代价(牺牲带宽)地增大nack量。收获的效果其实并不会很好,因为不断发生的重复丢包会导致我们补包的稳定性不高。时长时短的到达包就会造成我们画面类似于ppt般的卡顿。

因此对于纯nack方案的最佳性能,实际应用中并不理想。那么现阶段非常流行的fec+nack是如何将我们的网络质量提高到抗70%丢包并无感知的?实际就是通过不断平和fec(前向纠错)与nack的配比来实现的(即使如此,使用fec+nack也会消耗带宽为原流2倍以上的带宽才实现的)。后续我将会结合fec和nack来做一些实验FEC的实践奥秘,看看fec是如何有效的实现弱网抵抗的。那么这篇文章就到这里结束,感兴趣的同学也可以下载我nack 的demo测试一下,也许会发现更有意思的东西。