提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档

文章目录

- 前言

- 一、Netconf简介

- 1.基本网络架构

- 2.协议框架

- 3.报文格式

- 4.会话建立过程

- 二、实验步骤

- 1.设备预配

- 2.运维代码编写

- 3.实验结果

前言

云时代对网络的关键诉求之一是网络自动化,包括业务快速按需自动发放、自动化运维等。传统的命令行和SNMP已经不适应云化网络的诉求。

- 传统命令行是人机接口,配置过程复杂,厂商差异大,人工学习成本高。

- SNMP配置效率低,不支持事务机制,更多被用来做监控类协议。

一、Netconf简介

为了弥补传统命令行和SNMP的缺陷,基于可扩展标记语言XML(Extensible Markup Language)的NETCONF协议应运而生。其优点如下:

- NETCONF采用分层的协议框架,更适用云化网络按需、自动化、大数据的诉求。

- NETCONF协议以XML格式定义消息,运用RPC机制修改配置信息,这样既能方便管理配置信息,又能满足来自不同制造商设备之间的互操作性。

- NETCONF协议基于YANG模型对设备进行操作,可减少由于人工配置错误引起的网络故障。

- NETCONF提供了认证、鉴权等安全机制,保证了消息传递的安全。

- NETCONF支持对数据的分类存储和迁移,支持分阶段提交和配置隔离。实现事务机制验证回滚。配置整体生效,可以缩短对网络业务的影响时间。

- NETCONF定义了更丰富的操作接口,并支持基于能力集进行扩展。不同制造商设备可以定义自己的协议操作,以实现独特的管理功能。

网络配置协议NETCONF(Network Configuration Protocol)为网管和网络设备之间通信提供了一套协议,网管通过NETCONF协议对远端设备的配置进行下发、修改和删除等操作。网络设备提供了规范的应用程序编程接口API(Application Programming Interface),网管可以通过NETCONF使用这些API管理网络设备。

NETCONF是基于可扩展标记语言XML(Extensible Markup Language)的网络配置和管理协议,使用简单的基于RPC(Remote Procedure Call)机制实现客户端和服务器之间通信。客户端可以是脚本或者网管上运行的一个应用程序。服务器是一个典型的网络设备。

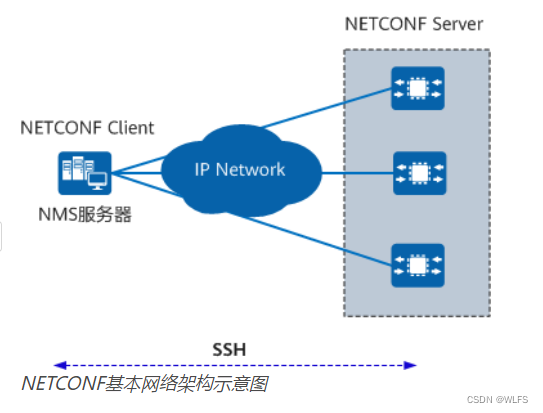

1.基本网络架构

整套系统必须包含至少一个NMS(Network Management System)作为整个网络的网管中心,NMS运行在NMS服务器上,对设备进行管理。

网络管理系统中的主要元素有:

- 客户端(Client),主要作用如下:

利用NETCONF协议对网络设备进行系统管理。

向NETCONF Server发送RPC请求,查询或修改一个或多个具体的参数值。

接收NETCONF Server主动发送的告警和事件,以获知被管理设备的当前状态。 - 服务器(Server),主要作用如下:

用于维护被管理设备的信息数据并响应客户端的请求。

NETCONF Server收到Client的请求后会进行数据解析,然后给NETCONF Client返回响应。

当设备发生故障或其他事件时,NETCONF Server利用Notification机制主动将设备的告警和事件通知给Client,向Client报告设备的当前状态变化。

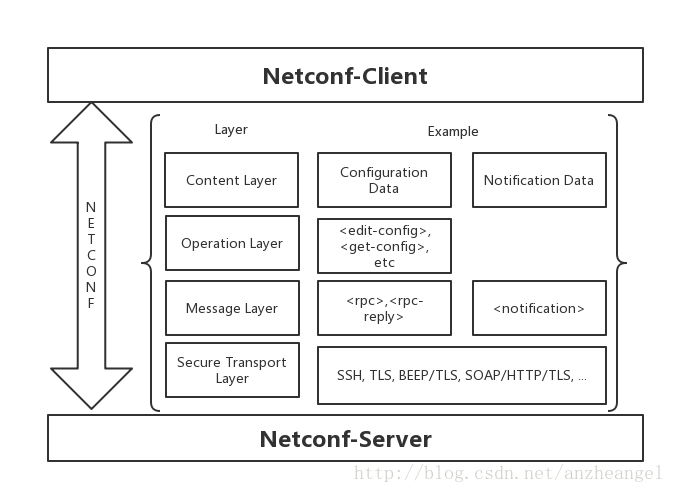

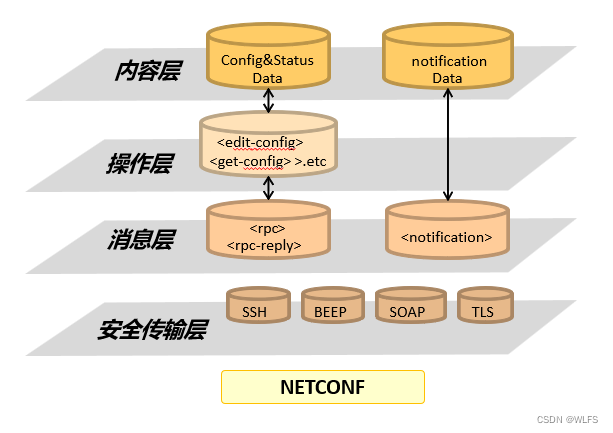

2.协议框架

NETCONF协议采用了分层结构。每层分别对协议的某一方面进行包装,并向上层提供相关服务。

分层结构使每层只关注协议的一个方面,实现起来更简单,同时使各层之间的依赖、内部实现的变更对其他层的影响降到最低。

NETCONF协议划分为四层:由低到高分别为安全传输层、消息层、操作层和内容层。

-

安全传输层

提供了客户端和服务器之间的通信路径。NETCONF协议可以使用任何符合基本要求的传输层协议承载。

NETCONF传输层首选推荐SSH协议,XML信息通过SSH协议承载。当前华为支持SSH协议作为NETCONF协议的承载协议。 -

消息层

提供一种简易的不依赖于传输层,生成RPC和通知消息框架的通信协议。

客户端把RPC请求封装在一个元素内,发送给服务器;服务器把请求处理的结果封装在一个元素内,回应给客户端。 -

操作层

定义一组基本的操作,作为RPC的调用方法,可以使用XML编码的参数调用这些方法。 -

内容层

由管理数据内容的数据模型定义。目前主流的数据模型有Schema模型、YANG模型等。

Schema是为了描述XML文档而定义的一套规则。设备通过Schema文件向网管提供配置和管理设备的接口。Schema文件类似于SNMP的MIB文件。

YANG是专门为NETCONF协议设计的数据建模语言。客户端可以将RPC操作编译成XML格式的报文,XML遵循YANG模型约束进行客户端和服务器之间通信。

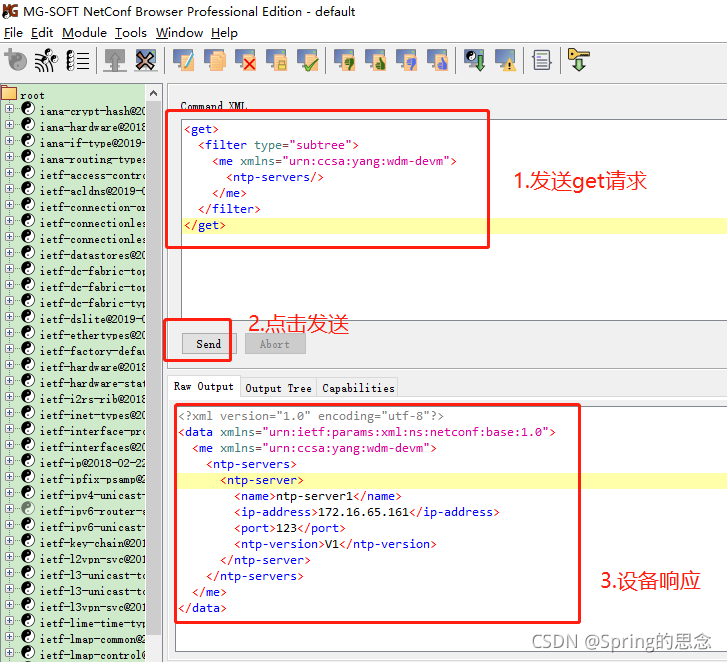

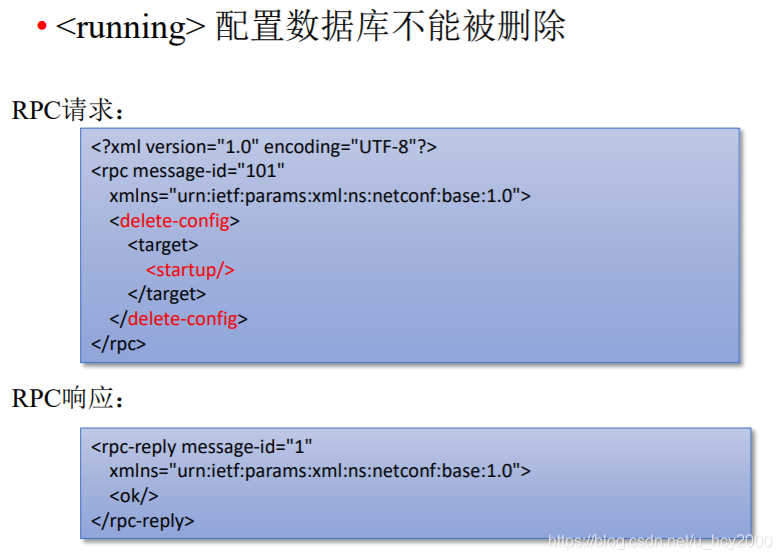

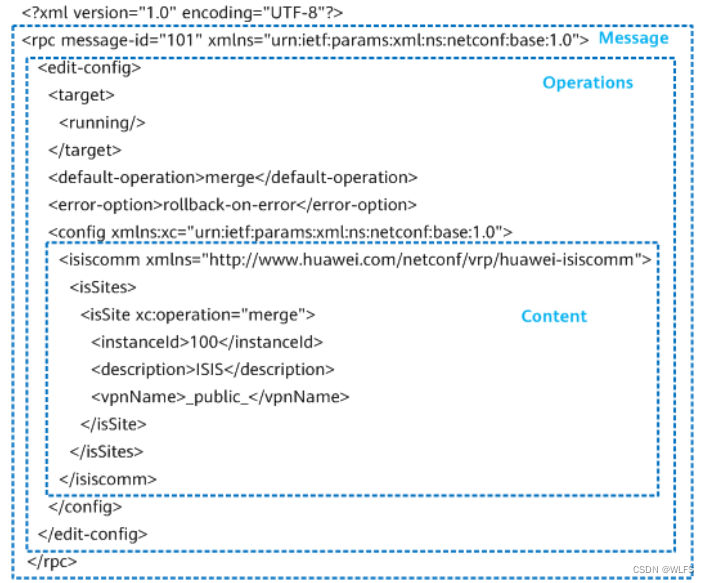

3.报文格式

NETCONF通信模式:

Client的RPC请求和Server的回应消息全部使用XML编码,XML编码的< rpc >和< rpc-reply >元素提供独立于传输层协议的请求和回应消息框架。如下为一些基本的RPC元素:

-

< rpc >

< rpc >元素是用来封装NETCONF Client发送给NETCONF Server的请求。 -

< rpc-reply >

< rpc-reply >元素用来封装< rpc >请求的应答消息,NETCONF Server给每个< rpc >操作回应一个使用< rpc-reply >元素封装的应答信息。 -

< rpc-error >

NETCONF Server在处理< rpc >请求的过程中,如果发生任何错误或告警,则在< rpc-reply >元素内只封装< rpc-error >元素返回给NETCONF Client。 -

< ok >

NETCONF Server在处理< rpc >请求的过程中,如果没有发生任何错误或告警,则在< rpc-reply >元素内封装一个< ok >元素返回给NETCONF Client。

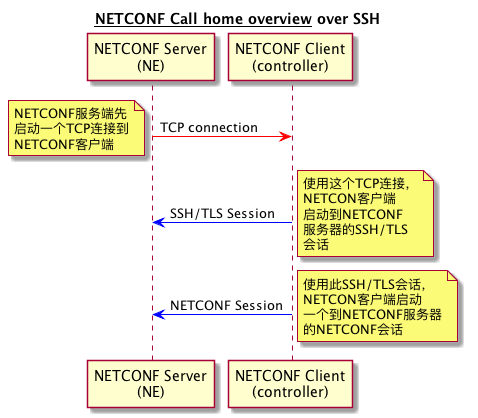

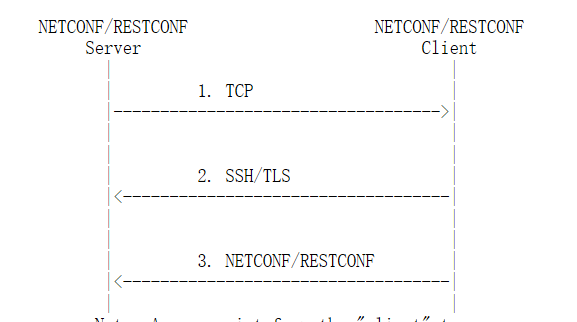

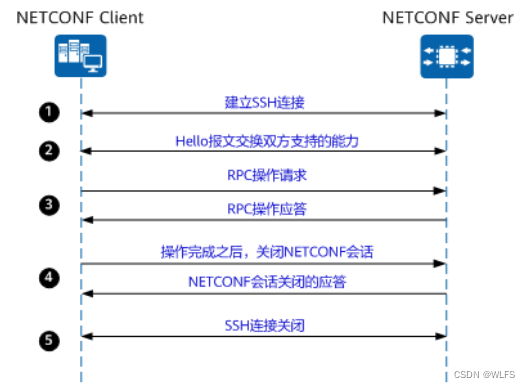

4.会话建立过程

NETCONF协议使用RPC通信模式,NETCONF Client和Server之间使用RPC机制进行通信。Client必须和Server成功建立一个安全的、面向连接的会话才能进行通信。Client向Server发送一个RPC请求,Server处理完用户请求后,给Client发送一个回应消息。

NETCONF会话建立和关闭的基本流程如下:

- Client触发NETCONF会话建立,完成SSH连接建立,并进行认证与授权。

- Client和Server完成NETCONF会话建立和能力协商。

- Client发送一个或多个请求给Server,进行RPC交互(鉴权)。例如: 修改并提交配置。 查询配置数据或状态 对设备进行维护操作。

- Client关闭NETCONF会话。

- SSH连接关闭。

二、实验步骤

编写代码通过 NetConf 完成设备接口创建动作:

1.设备预配

system-view immediately

aaa

local-user huaweiuser password irreversible-cipher Huawei@123

local-user huaweiuser level 3

local-user huaweiuser service-type ssh

undo local-user policy security-enhance

quit

ssh user huaweiuser

ssh user huaweiuser authentication-type password

ssh user huaweiuser service-type all

stelnet server enable

snetconf server enable

netconf

protocol inbound ssh port 830

quit

user-interface vty 0 4

authen aaa

protocol inbound ssh

quit

int MEth0/0/0

ip add X.X.X.X 24

undo shut

quit

2.运维代码编写

from ncclient import manager

from ncclient import operations

import time# 建立数据

CREATE_INTERFACE = '''<config>

<ethernet xmlns="http://www.huawei.com/netconf/vrp" content-version="1.0" format-version="1.0"><ethernetIfs><ethernetIf operation="merge"><ifName>GE1/0/2</ifName><l2Enable>disable</l2Enable></ethernetIf></ethernetIfs>

</ethernet><ifm xmlns="http://www.huawei.com/netconf/vrp" content-version="1.0" format-version="1.0"><interfaces><interface operation="merge"><ifName>GE1/0/2</ifName><ifDescr>Config by NETCONF</ifDescr><ifmAm4><am4CfgAddrs><am4CfgAddr operation="create"><subnetMask>255.255.255.0</subnetMask><addrType>main</addrType><ifIpAddr>192.168.4.3</ifIpAddr></am4CfgAddr></am4CfgAddrs></ifmAm4></interface></interfaces></ifm></config>'''# 对于ifm部分(xmlns以及version部分),要具体根据报错提示进行修改尝试,可能存在标准参考结构依旧无法运行的情况,所以需要结合开发参考文档以及根据实际运行情况来尝试修改

# 此份数据模板结构,来自二次开发参考文档

GET_INTERFACE = '''<ifm xmlns="http://www.huawei.com/netconf/vrp" content-version="1.0" format-version="1.0"><interfaces><interface><ifName>GE1/0/2</ifName><ifAdminStatus></ifAdminStatus><ipv4Config><addrCfgType></addrCfgType><am4CfgAddrs><am4CfgAddr><ifIpAddr></ifIpAddr><subnetMask></subnetMask><addrType></addrType></am4CfgAddr></am4CfgAddrs></ipv4Config></interface></interfaces></ifm>

'''# 建立Netconf连接

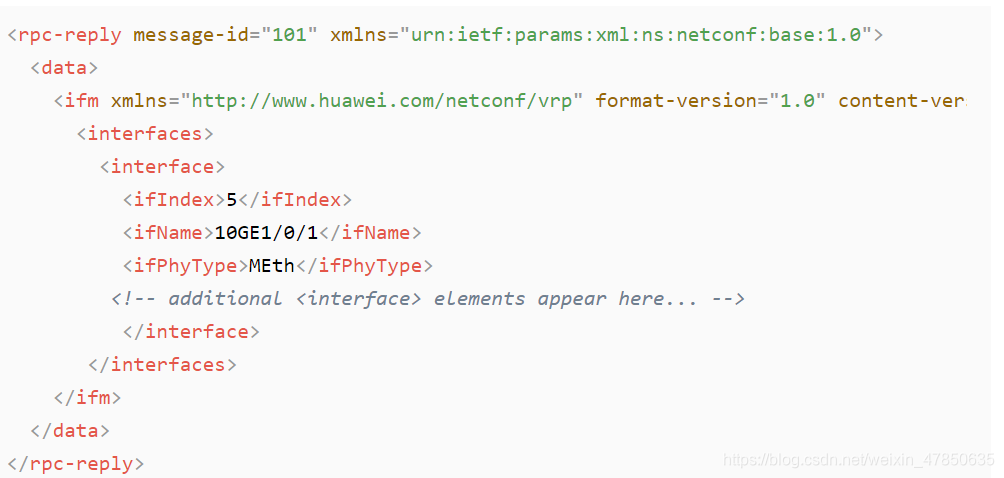

def nc_proc(host, port, username, password):return manager.connect(host=ip,port=netconf_port,username=netconf_user,password=netconf_password,hostkey_verify=False,device_params={'name': "huawei"})if __name__ == '__main__':# 设备参数ip = '192.168.1.13'netconf_port = '830'netconf_user = 'huaweiuser'netconf_password = 'Huawei@123'm = nc_proc(ip, netconf_port, netconf_user, netconf_password)# 接口数据配置DATA_1 = m.edit_config(target='running', config=CREATE_INTERFACE)print(DATA_1)time.sleep(0.5)# 接口数据查询----注意:此处get方法的参数格式以及target均与edit_config()不同,当报错为target not be excepted 时,应注意检查此处格式与target参数DATA_2 = m.get(("subtree", GET_INTERFACE))# DATA_2 = m.get(target='subtree', config=GET_INTERFACE)print(DATA_2)m.close_session()3.实验结果

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rpc-reply message-id="urn:uuid:c3e55dcb-7208-4b78-bed6-845d16412e51" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" flow-id="22"><ok/>

</rpc-reply><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rpc-reply message-id="urn:uuid:9141dd60-90cf-4573-b7c7-77d616745b63" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"><data><ifm xmlns="http://www.huawei.com/netconf/vrp" format-version="1.0" content-version="1.0"><interfaces><interface><ifName>GE1/0/2</ifName><ifAdminStatus>down</ifAdminStatus><ipv4Config><addrCfgType>config</addrCfgType><am4CfgAddrs><am4CfgAddr><ifIpAddr>192.168.4.3</ifIpAddr><subnetMask>255.255.255.0</subnetMask><addrType>main</addrType></am4CfgAddr></am4CfgAddrs></ipv4Config></interface></interfaces></ifm></data>

</rpc-reply>Process finished with exit code 0