文章目录

- 一、蚁群算法原理

- 二、蚁群算法参数改变测试

一、蚁群算法原理

蚁群算法(AG)是一种模拟蚂蚁觅食行为的模拟优化算法,它是由意大利学者Dorigo M等人于1991年首先提出,并首先使用在解决TSP(旅行商问题)上。之后,又系统研究了蚁群算法的基本原理和数学模型.

蚁群算法的基本思想:

蚁群算法的基本原理:

1、蚂蚁在路径上释放信息素。

2、碰到还没走过的路口,就随机挑选一条路走。同时,释放与路径长度有关的信息素。

3、信息素浓度与路径长度成反比。后来的蚂蚁再次碰到该路口时,就选择信息素浓度较高路径。

4、最优路径上的信息素浓度越来越大。

5、最终蚁群找到最优寻食路径。

二、蚁群算法参数改变测试

1.修改城市坐标:

利用随机生成函数在范围内生成相应数据,写入xls文件并写入当前目录,随后再打开以CMarix形式导出,在工作空间中以.mat形式保存在当前目录,就可以实现调用了。

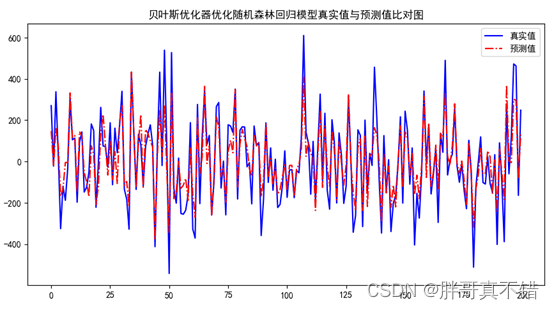

运行结果如图所示:

运行结果如图所示:

2.探究参数alpha,beta,rho的作用:

2.探究参数alpha,beta,rho的作用:

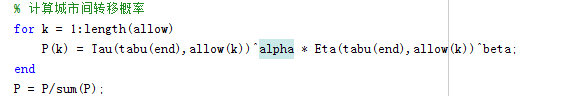

alpha与beta牵涉到的公式:

rho牵涉到的公式:

rho牵涉到的公式:

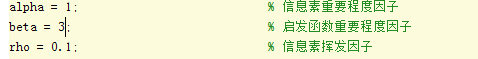

可以初步尝试改参数,以进一步发现他们的差异与规律:

可以初步尝试改参数,以进一步发现他们的差异与规律:

可以看到,最终数据的生成其实在第25次迭代左右之前就已经生成了。

可以看到,最终数据的生成其实在第25次迭代左右之前就已经生成了。

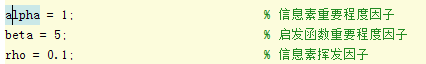

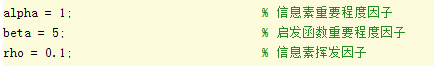

原来的参数:

可以看到原先的参数迭代的次数到140多次还并不平稳

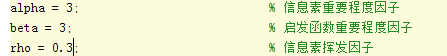

再次修改参数:

也是到29次迭代左右就已经出现了最终结果。

也是到29次迭代左右就已经出现了最终结果。

另外可以了解到:

蚂蚁数量:

设M表示城市数量,m表示蚂蚁数量。m的数量很重要,因为m过大时,会导致搜索过的路径上信息素变化趋于平均,这样就不好找出好的路径了;m过小时,易使未被搜索到的路径信息素减小到0,这样可能会出现早熟,没找到全局最优解。一般上,在时间等资源条件紧迫的情况下,蚂蚁数设定为城市数的1.5倍较稳妥。

信息素因子(alpha):

信息素因子反映了蚂蚁在移动过程中所积累的信息量在指导蚁群搜索中的相对重要程度,其值过大,蚂蚁选择以前走过的路径概率大,搜索随机性减弱;值过小,等同于贪婪算法,使搜索过早陷入局部最优。实验发现,信息素因子选择[1,4]区间,性能较好。

启发函数因子(beta):

启发函数因子反映了启发式信息在指导蚁群搜索过程中的相对重要程度,其大小反映的是蚁群寻优过程中先验性和确定性因素的作用强度。过大时,虽然收敛速度会加快,但容易陷入局部最优;过小时,容易陷入随机搜索,找不到最优解。实验研究发现,当启发函数因子为[3,4.5]时,综合求解性能较好。

信息素挥发因子(rho):

信息素挥发因子表示信息素的消失水平,它的大小直接关系到蚁群算法的全局搜索能力和收敛速度。实验发现,当属于[0.2,0.5]时,综合性能较好。

信息素常数:

这个参数为信息素强度,表示蚂蚁循环一周时释放在路径上的信息素总量,其作用是为了充分利用有向图上的全局信息反馈量,使算法在正反馈机制作用下以合理的演化速度搜索到全局最优解。值越大,蚂蚁在已遍历路径上的信息素积累越快,有助于快速收敛。实验发现,当值属于[10,1000]时,综合性能较好。

最大迭代次数:

最大迭代次数值过小,可能导致算法还没收敛就已结束;过大则会导致资源浪费。一般最大迭代次数可以取100到500次。一般来讲,建议先取200,然后根据执行程序查看算法收敛的轨迹来修改取值。