树的基本概念

基本概念

树的度—— 一棵树中最大的结点度数

双亲—— 孩子结点的上层结点叫该结点的双亲

兄弟—— 同一双亲的孩子之间互成为兄弟

祖先—— 结点的祖先是从根到该结点所经分支上的所有结点

子孙—— 以某结点为根的子树中的任一结点都成为该结点的子孙

结点的层次—— 从根结点算起,根为第一层,它的孩子为第二层……

堂兄弟—— 其双亲在同一层的结点互称为堂兄弟。

深度—— 树中结点的最大层次数

有序树—— 如果将树中结点的各子树看成从左至右是有次序的(即不能互换),则称该树为有序树,否则称为无序树。在有序树中最左边的子树的根称为第一个孩子,最右边的称为最后一个孩子。

森林—— m(m0)棵互不相交的树的集合

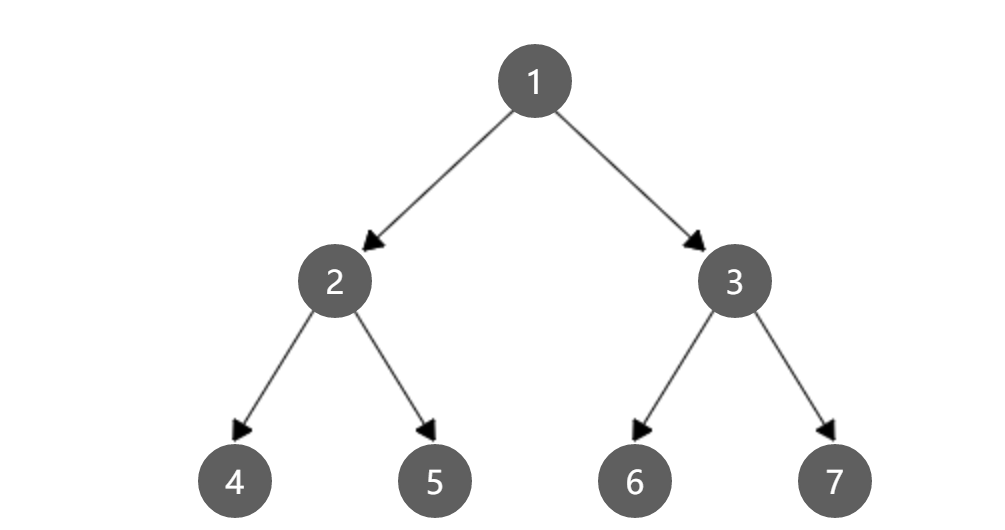

形象表示

m叉树定义

每个结点的度数 <= m;

二叉树

于是二叉树有如下五种形态

二叉树的子树有左右之分,不能颠倒

特殊的二叉树

满二叉树

重点是 满

形象表示(图片中数字仅代表编号,不代表真实数值)

1.定义: 高度为h,并且含有(2^h)-1个结点的二叉树

2.对于编号为 i 的结点,如果有双亲,双亲为 i/2 向下取整;如果有左孩子,左孩子编号为 2i,如果有右孩子,右孩子编号为 (2i + 1)

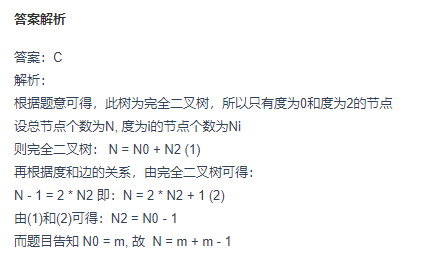

完全二叉树

1.若设二叉树的深度为h,除第 h 层外,其它各层 (1~h-1) 的结点数都达到最大个数,第 h 层所有的结点都连续集中在最左边,这就是完全二叉树。

2.如果有度为 1 的结点,那只可能有一个,且该节点只有左孩子,而无右孩子

满二叉树、完全二叉树、非完全二叉树对比

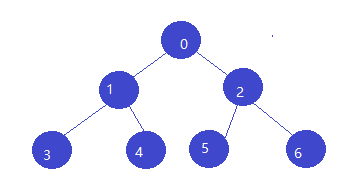

二叉排序树

形象表示

二叉排序树(Binary Sort Tree),又称二叉查找树(Binary Search Tree),亦称二叉搜索树。

定义

二叉排序树或者是一棵空树,或者是具有下列性质的二叉树:

(1)若左子树不空,则 左子树 上所有结点的值均 <= 它的 根结点 的值;

(2)若右子树不空,则 右子树 上所有结点的值均 >= 它的 根结点 的值;

(3)左、右子树也分别为二叉排序树 (递归定义);

平衡二叉树

形象表示

定义

平衡二叉树(Self-balancing binary search tree)又被称为AVL树(有别于AVL算法),且具有以下性质:它是一 棵空树或它的 左右两个子树的高度差的绝对值不超过1,并且左右两个子树都是一棵平衡二叉树,同时,平衡二叉树必定是二叉搜索树,反之则不一定

二叉树性质

性质1 在二叉树的第 i 层上至多有 2^(i-1)个 结点(i>=1)

用数学归纳法证明:

归纳基础:i=1时,有2^(i-1)=2^0=1。因为第1层上只有一个根结点,所以命题成立。

归纳假设:假设对所有的 j ( 1<=j < i ) 命题成立,即第j层上至多有 2^(j-1) 个结点,证明j=i时命题亦成立。

归纳步骤:根据归纳假设,第 i-1 层上至多有2^(i-2)个结点。由于二叉树的每个结点至多有两个孩子,故第 i 层上的结点数至多是第 i-1 层上的最大结点数的2倍。即 j=i 时,该层上至多有2×2^(i-2)=2^(i-1)个结点,故命题成立。

性质2 深度为k的二叉树至多有2^k-1个结点(k≥1)。

至多,即视之为满二叉树

证明:计算等比数列 2^0+2^1+…+2^(k-1)=2^k-1

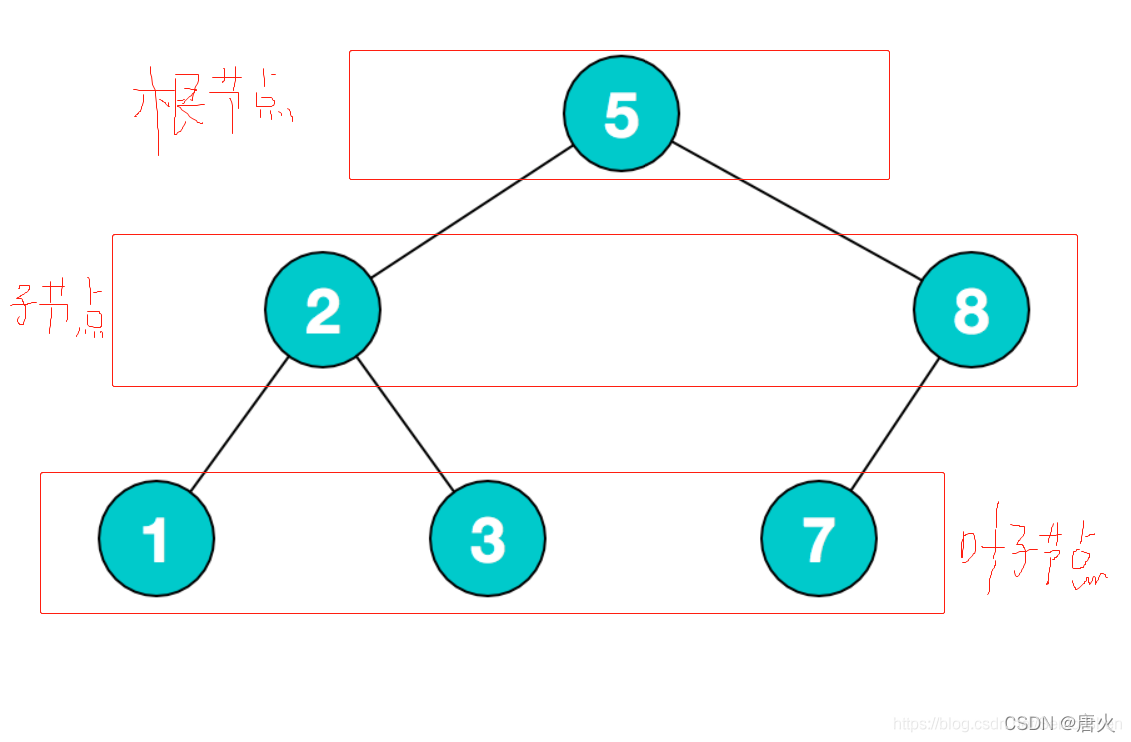

性质3 在任意-棵二叉树中,若终端结点的个数为n0,度为2的结点数为n2,则no=n2+1。

回顾 m叉树 的性质

1. 设m叉树中,度数为 i 的结点树为 Ni, 则总结点数为: N = N0 + N1 + … + Nm;

2. N = 分支数 + 1 , 1 为根结点

3. 于是 N = N0 + N1 + …+ Nm = 0*(N0) + 1*(N1) + … + m*(Nm) + 1

4. 对应于现在所讨论的二叉树,于是有 N = N0 + N1 + N2 = N1 + 2*(N2) + 1,于是等到结论 N0 = N2 + 1

详细证明

证明:因为二叉树中所有结点的度数均不大于2,所以结点总数(记为n)应等于0度结点数、1度结点(记为n1)和2度结点数之和:

n=no+n1+n2 (式子1)

另一方面,1度结点有一个孩子,2度结点有两个孩子,故二叉树中孩子结点总数是:

nl+2n2

树中只有根结点不是任何结点的孩子,故二叉树中的结点总数又可表示为:

n=n1+2n2+1 (式子2)

由式子1和式子2得到:

no=n2+1

二叉树遍历

二叉树的前中后序的遍历,坐标名词针对的是 根节点;无论何种遍历,左孩子永远比右孩子前

- 先序递归遍历 先访问根结点,再前序遍历左子树,最后前序遍历右子树。可见,这个操作的定义就是递归的

public void pre_order_traversal_recursion_way(Node root) {if (root == null) {return;}out.print(root.data + " ");pre_order_traversal_recursion_way(root.left);pre_order_traversal_recursion_way(root.right);}- 中序递归遍历 先中序遍历左子树,再访问根结点,最后中序遍历右子树。由于左子树上的值都比根结点小,右子树上的值都比根结点大,所以,中序遍历一棵树所得到的结果,是从小到大有序的,可以根据这个特点,来检验你的中序遍历是否正确实现了

void mid_order_traversal_recursion_way(Node root){if(root == null){return;}mid_order_traversal_recursion_way(root.left);out.print(root.data+" ");mid_order_traversal_recursion_way(root.right);}- 后序递归遍历 先后序遍历左子树,再后序遍历右子树,最后访问根结点

void post_order_traversal_recursion_way(Node root){if(root == null){return;}post_order_traversal_recursion_way(root.left);post_order_traversal_recursion_way(root.right);out.print(root.data+" ");}- 非递归先序遍历 先让根节点进栈,只要栈不为空,就可以做弹出操作;每次弹出一个结点,记得把它的左右结点都进栈。记得先右孩子,这样可以保证右子树在栈中总处于左孩子树的下面。

void pre_order_traversal_not_recursion_way(Node root) throws StackEmptyException {Stack<Node> stack = new Stack(100);Node currentNode= root;stack.push(currentNode);while (!stack.isEmpty()){currentNode = stack.pop();out.print(currentNode.data + " ");if(currentNode.right != null){stack.push(currentNode.right);}if(currentNode.left != null){stack.push(currentNode.left);}}}- 非递归中序遍历

一直遍历到左子树最下边,边遍历边保存根节点到栈中

当p为空时,说明已经到达左子树最下边,这时需要出栈了

进入右子树,开始新的一轮左子树遍历(这是递归的自我实现)

private void mid_order_traversal_not_recursion_way(Node root) throws StackEmptyException {Stack<Node> stack = new Stack(100);Node currentNode = root;while (currentNode != null || !stack.isEmpty()){if(currentNode != null){stack.push(currentNode);currentNode = currentNode.left;}else{Node topNode = stack.pop();out.print(topNode.data + " ");currentNode = topNode.right;}}}- 层次遍历 队列,先进先出;每出一个结点,其左右孩子进队;依此类推

private void level_order(Node root){Queue<Node> queue = new LinkedList();Node currentNode = root;queue.add(currentNode);while (!queue.isEmpty()){currentNode = queue.poll();out.print(currentNode.data+ " ");if(currentNode.left != null){queue.add(currentNode.left);}if(currentNode.right != null){queue.add(currentNode.right);}}}数学归纳法:

1)当n=1时,显然成立.

2)假设当n=k时(把式中n换成k,写出来)成立,

则当n=k+1时,(这步比较困难,化简步骤往往繁琐)该式也成立.

由(1)(2)得,原命题对任意正整数均成立