目录

- 1.1 什么是因特网

- 1.1.1 具体构成描述

- 1.1.2 服务描述

- 1.1.3 网络协议

- 1.2 网络边缘

- 1.2.1 接入网

- 1.3 网络核心

- 1.3.1分组交换

- 1.3.2 电路交换

- 1.3.3 报文交换

- 1.4 交换网中的时延,丢包和吞吐量

- 1.5 协议层次及其服务模型

1.1 什么是因特网

我们可以用两种方式描述因特网

1. 描述因特网的具体构成,即构成因特网的基本软件和硬件的组件

2. 根据为分布式应用提供服务的联网基础设施类描述

1.1.1 具体构成描述

- 端系统(主机):与因特网相连的设备

- 端系统通过通信链路和分组交换机连接到一起

- 通信链路由不同的物理媒体组成,传播速度用bit/s来计算

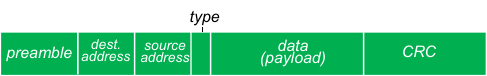

- 分组:当一台端系统要向另一台端系统发送数据时,发送端系统将数据分段,并为每段加上头部字节,由此形成的信息包叫分组

- 分组通过网络发送到接收端系统,在那里被装配成初始数据

- 分组交换机从它的一条入通信链路接收到达的消息,并从它的一条出通信链路转发该条消息

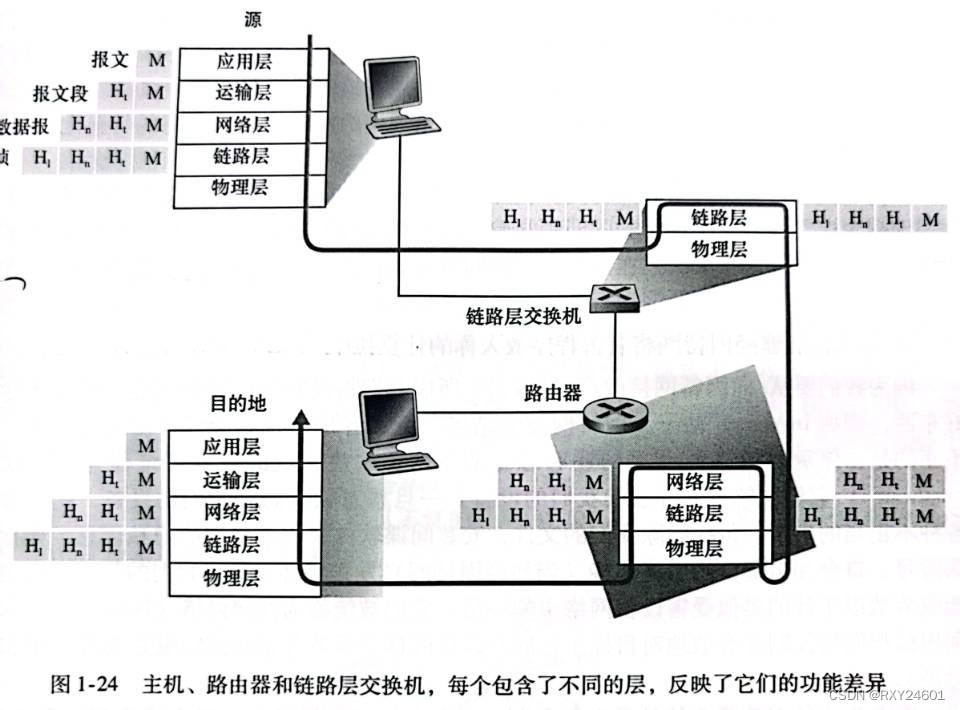

- 最著名的分组交换机:路由器和链路层交换机

- 路由器通常用作网络核心

- 链路层交换机常用在接入网

- 最著名的分组交换机:路由器和链路层交换机

- 一个分组所经历的一系列的通信链路和分组交换机称为通过网络的路径

- 端系统通过**因特网服务供应商(ISP)**接入因特网中

- 每个ISP本身就是一个由多台分组交换机和通信链路组成的网络,各ISP为端系统提供了不同类型的网络接入

- 端系统,分组交换机和其他网络部件都需要运行一系列的协议

- 因特网最重要的协议TCP/IP

- IP协议定义了路由器和端系统之间交换的分组格式

1.1.2 服务描述

- 分布式应用程序: 应用程序涉及在多个相互交换数据的端系统,故称他们分布式应用程序。

- 与因特网相连的端系统都有一个套接字接口,该接口规定了运行在端系统上的程序请求在因特网基础设施向另一个端系统上特定的目的程序交付数据的方式

- 因特网套接字接口是一个发送程序必须遵守的规则合集

1.1.3 网络协议

在因特网中,任何两个以上的远程通讯实体的所有活动都受协议的制约

- 协议定义了在两个通讯实体之间交换的报文的格式和顺序,以及报文的发送或接收一条报文或其他时间所采取的动作

1.2 网络边缘

- 位于网络边缘的主机又分为两类:客户和服务器

- 客户通常是桌面PC,智能手机等

- 服务器是更强大的机器,用于存储和发布Web页面,邮件等

1.2.1 接入网

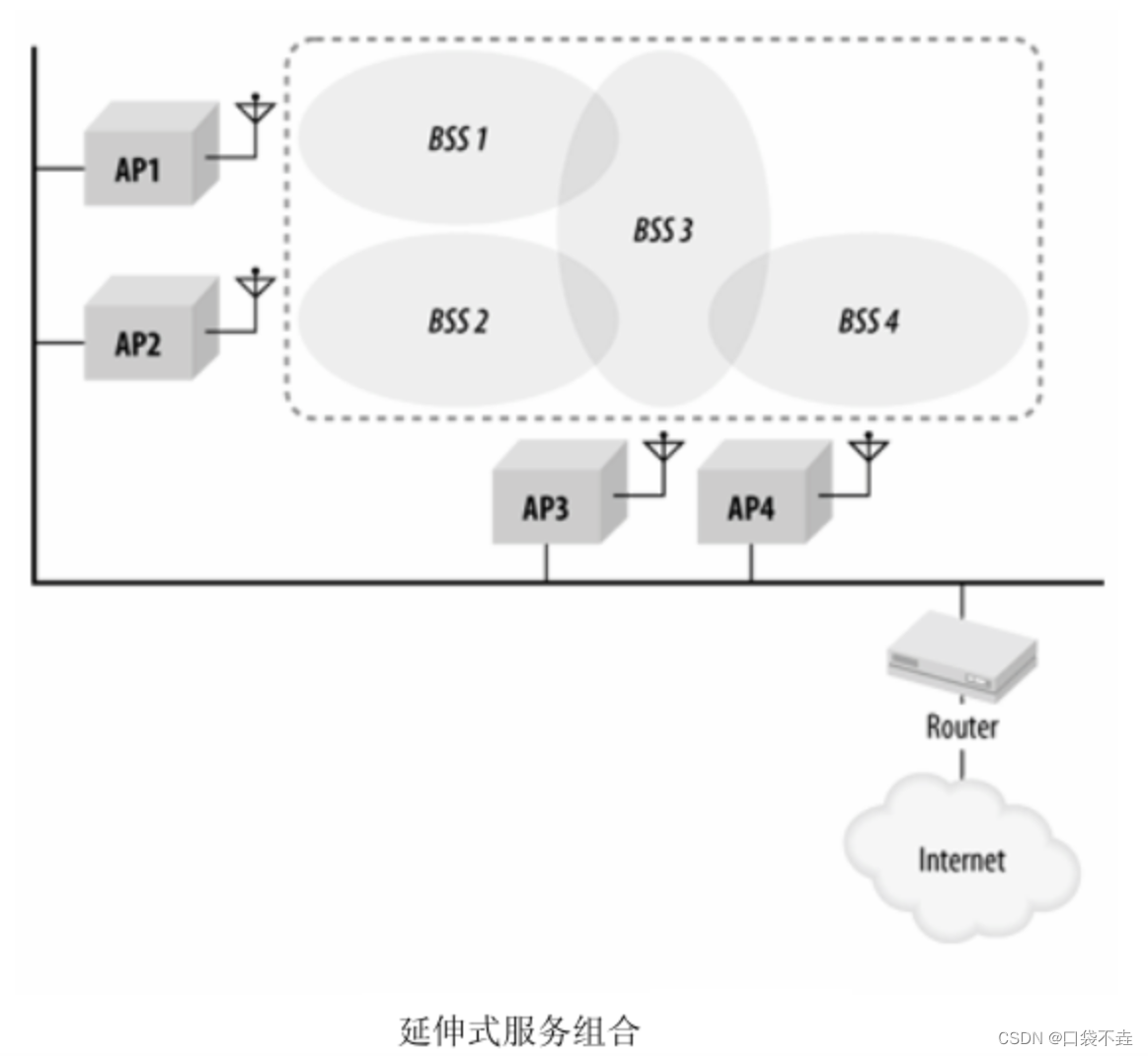

- 接入网:是将端系统物理连接到其边缘路由器的网络

- 边缘路由器 是端系统到任何其他远程端系统的路径上的第一台路由器

- 家庭接入有两种最流行的类型:数字用户线(DSL)和电缆

1.3 网络核心

- 网络核心: 又端系统的分组交换机和链路构成的网状网络

1.3.1分组交换

- 端系统之间彼此交换报文,报文可以执行一种控制功能,也可以包含数据

- 为了从源端系统向目的端系统发送一个报文,源将上报文划分为较小的数据块,称为分组

- 分组以链路的最大传输速率的速度通过通信链路

- 多数分组交换机在链路的输入端使用存储转发传输,是指在交换机开始向输出链路传输该分组的第一个比特之前,必须接受到整个分组

- 每台分组交换机和多个链路连接,对于每条相连的链路,该分组交换机具有一个输出缓存,它用于存储路由器准备发往那条链路的分组

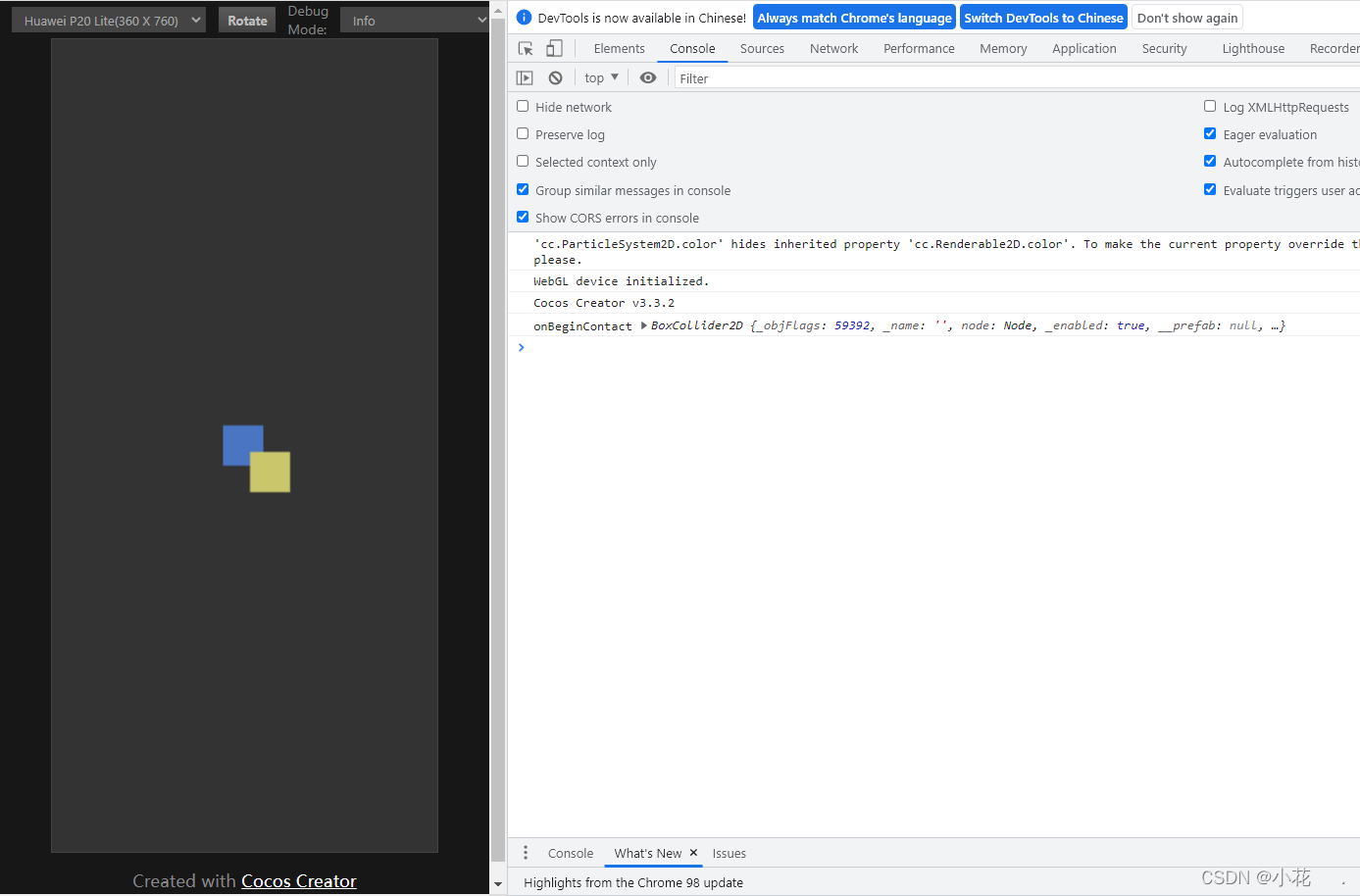

- 如果该链路正在传输其他分组,那么该分组必须在输出缓存等待,这叫排队时延

- 一个到达的分组可能发现输出缓存已经满了的情况,此时将出现分组丢包的情况

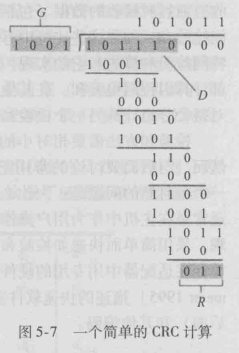

- 每个端系统都有一个IP地址。当源主机向目的主机发送一个分组时,源在该分组的首部包含了目的主机的IP地址

1.3.2 电路交换

- 电路交换:在这个发送者可以发送信息之前,电话网络必修要先在发送者和接受者之间建立一条连接。这是条真正的连接,在发送者和接受者之间的交换机都是维持着的。

- 当网络把这个电路建立好之后,在这个网络中的链路的传输速率也是维持好的。所以发送者可以以稳定的速率传输数据给接收者

- 链路中的电路是通过频分复用FDM和时分复用TDM来实现的

- 对于FDM,链路的频谱由跨越链路创建的所有连接共享。在连接期间链路为每条连结专用一个频率。

- 在电话网络中,这个频宽通常是4kHz,该频段的宽度称为带宽

- 对于TDM,时间被划分为固定的帧,每个帧又被划分为固定数量的时隙

- 对于FDM,链路的频谱由跨越链路创建的所有连接共享。在连接期间链路为每条连结专用一个频率。

- 电路交换和分组交换的区别:

- 电路交换的三个步骤:

- 建立连接(分配通信资源)

- 通话(一直占用通信资源)

- 释放连接(归还通信资源)

1.3.3 报文交换

- 报文交换

- 一个应用发送信息的整体就是一个报文。

- 在数据交换过程中,要以整个信息作为一个整体,一次性转发到下一个邻接路由器上,路由器再把整个报文接收到,再决定这个报文怎么转发,从哪个接口转发出去,直至目的主机。

1.4 交换网中的时延,丢包和吞吐量

我们希望因特网服务在任意两个端系统之间随心所欲的瞬间移动数据而没有任何数据损失,但那时不可能的,

所以计算机网络要限制在端系统之间的吞吐量:每秒能够传送的数据量

- 当一个分组从一个节点到另一个节点,该分组在沿途的每个节点经受了不同的时延:节点处理时延,排队时延,传输时延,传播时延,这些时延累加就是节点总时延

- 节点处理时延: 检查分组首部和决定将该分组导向何处需要的时间

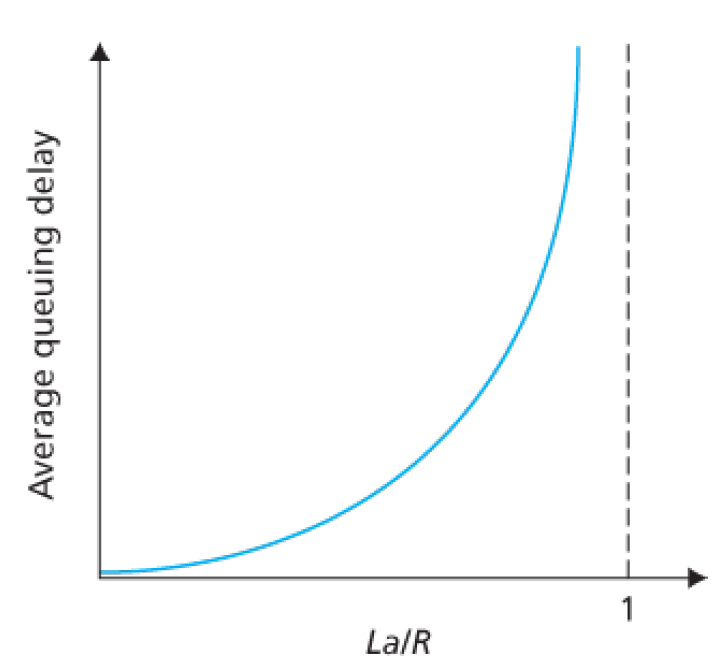

- 排队时延: 在队列中,当分组在链路上等待传输时,经受排队时延

- 传输时延: 路由器推出整个分组需要的时间

- 传播时延: 将分组传播到另一个节点需要的时间

-

到达分组时发现队列满了。由于没有地方存储这个分组,路由器将丢弃该分组,形成丢包

- 一个节点的性能不止可以从时延看出来,也可以从丢包率看出来

-

吞吐量

- 吞吐量表示在单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量

- 吞吐量被常用于对现实世界中的网络的一种测量,以便知道实际上到底有多少数据量能够通过网络;吞吐量受网络带宽或额定速率的限制。

-

时延带宽积

- 时延带宽积 = 传播时延 × 带宽

- 若发送端连续发送数据,则在所发送的第一个bit即将到达终点时,发送端就已经发送了时延带宽积个bit;

- 链路的时延带宽积又称为以bit为单位的链路长度。

-

往返时间RRT

- 在许多情况下,因特网上的信息不仅仅单方向传输,而是双向交互;

- 我们有时候很需要知道双向交互一次所需的时间。

-

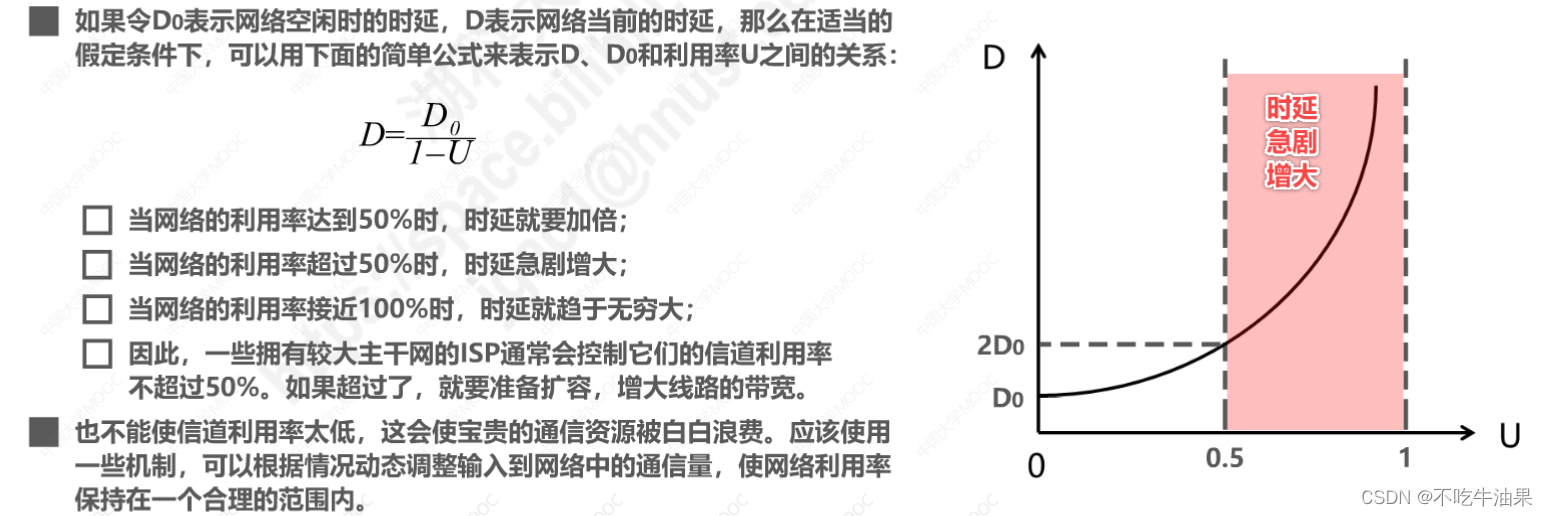

利用率

- 信道利用率: 用来表示某信道有百分之几的时间是被利用的(有数据通过)

- 网络利用率: 全网络的信道利用率的加权平均;

- 利用率并非越高越好,当某信道的利用率增大时,该信道引起的时延也会迅速增加,如下图所示;

- 丢包率

- 丢包率即分组丢失率,是指在一定的时间范围内,传输过程中丢失的分组数量与总分组数量的比率;

- 分组丢失的两个主要原因:分组误码,结点交换机缓存队列满(网络拥塞)。

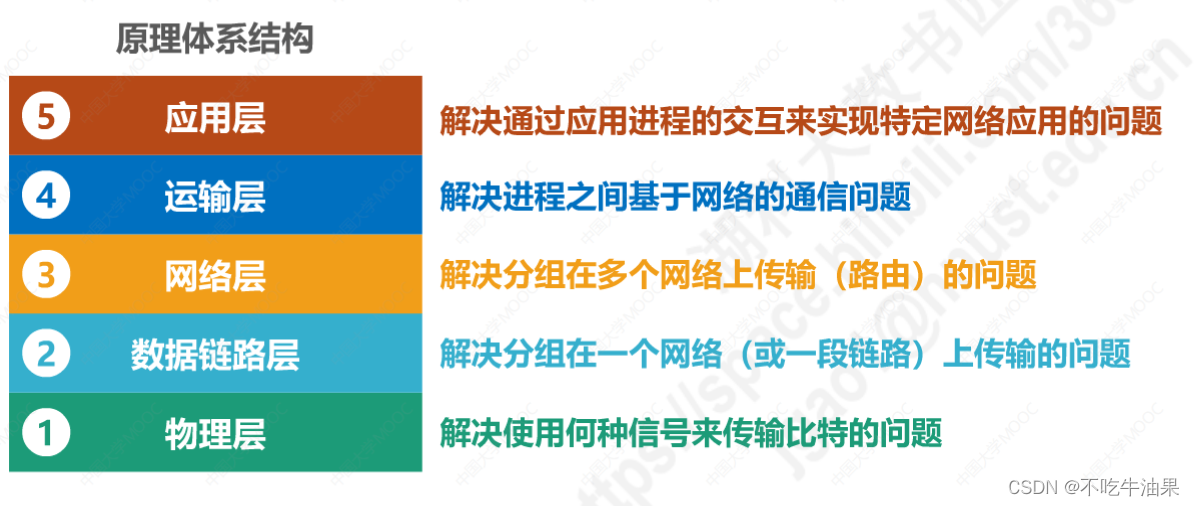

1.5 协议层次及其服务模型