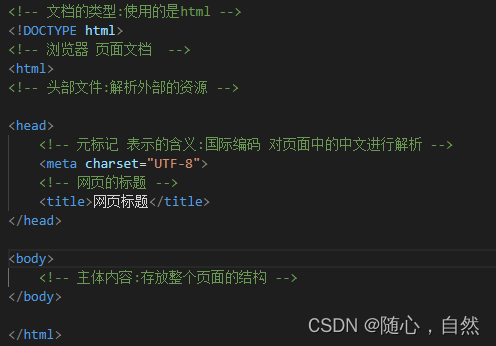

01 结构与作用

故事地图产生背景

- 用户故事地图就是将story用可视化的方式展现在团队面前,让团队可以仔细梳理、讨论,确认这个story包含的内容,最终产出需求进行开发。

- 用户故事地图是Userstory的前传!

故事地图特点

- 不是另外一种写需求的方式

- 故事是用来讲的,不是用来写的

- 侧重事件发展过程的描述

- 故事不是忽悠,不是夸大

故事的听众

用户故事地图结构

- 地图的核心是一条从左到右的时间线

- 通过时间线和卡片进行约束

- 时间线上第一行放置最大粒度的需求,即Epic

- 时间线上第二行放置二级粒度需求,即Theme

- 时间线下自上而下放置三级粒度需求,即Userstory

Release和时间线平行,确保在放入Release的过程中考虑故事的完整性。

故事地图作用

- 了解整个产品的全貌。

- 找到整个产品的主干,也就是路径。

- 促使产生更多用户故事。

可解决的问题

- 防止只见树木不见林,更容易看清backlog全貌

- 确保backlog覆盖了最重要的用户体验路径,及当前所规划的场景是否可以为用户提供价值

- 确定发布计划以及发布目标,同时确保早期的发布可以验证整体架构和解决方案

需求金字塔

- 金字塔的顶端是需求的目标,也就是解决什么用户或业务问题?

- 金字塔的中间层次是操作和操作流程,为了实现上面目标,系统需要支持哪些用户操作?这些操作的流程是什么样的?

- 金字塔的底层是业务规则,各个操作步骤对应的业务规则是什么样的?

- MECE原则是麦肯锡方法的核心,在各个层次上都要做到:

- 1)条目之间相互独立(Mutually Exclusive),通俗的讲就是要“分清”各个条目,做到无重叠;

- 2)这些条目作为一个整体要完全穷举( Collectively Exhaustive),也就是要“分净”,做到无遗漏。

- 这两点合起来就是ME-CE。

02故事地图步骤

步骤一:产品定义

- PO召集3-5人参与故事地图讨论会,讨论以下议题:

- 目标用户,用户目标----用户诉求

- 用户为什么要用这个?能为用户带来什么价值?

- 产品目标,解决什么问题----业务诉求

- 我们为什么要做这个?能为我们带来什么价值?

- 目标用户,用户目标----用户诉求

- 明确方向,防止迷失方向,陷入设计细节的纠结。

步骤二:骨干故事

- 每个人写下自己认为重要的“所要做的事情”User tasks(二级需求)。

- 完成后,每个人轮流读出自己的内容,并把便签纸放在桌面上。

- 尽量把故事讲完整,便于对整个产品有全局的印象。

- 做到对产品只见森林不见树木的状态。讲完整的故事,一定要广度优先,而非深度,不要过早沉浸到细节中。

- 然后,将桌面上所有的便签按类似的任务分为一组。

- 选择另外一个颜色的便签,对每个组命名,作为User Activities(一级需求)

- 最后,对这些摆放好组的便签进行排序,一般按照用户完成操作的顺序,从左到右摆放

- 如果大家无法决定顺序,那么顺序可能没有那么重要。

步骤三:拆分故事

- 从业务角度,拆分故事,建议分析维度:故事细节、想法、痛点、机会……

- 使用静默头脑风暴方式,把自己的想法写在一张卡片上,相互不干扰,然后每个人大声说出自己的卡片内容,让所有人了解并贴在墙上。

- 这时不必使用用户故事的标准句法(As a …),因为每张便签都处于地图的特定位置,大家很容易识别其所处的场景和角色。

- 大家在写想法的时候,可以通过一些问题来刺激大家脑暴出更多的内容,比如:

- 用户在这步具体做什么?

- 用户还有其他选择么?

- 出现问题如何处理?

- 其他用户来到这里该如何处理?

- 使用之后有什么变化?

- 别的产品怎么做?

步骤四:精简故事

- 这时我们的故事已经变得很臃肿。接下来要对卡片内容讨论,把公认的留下,无用的剔除,同时区分优先级。

- 首先,要对大家写的所有卡片进行对标,排除无效故事。

- 其次,不可能一口吃成胖子,对选定的故事排出优先级。

- 最后,无法梳理清楚的故事卡片,可以先写个占位符。

- 最终,根据排列好的故事优先级,排出迭代计划,并确保我们的第一个发布越小越好,大约在1-2个迭代后可以发布第一个MVP版本。

03故事地图价值

共识

- 以往我们达成共识的方式有两种:

- 点对点,或者单点对多点,带来信息内容的损耗,甚至错误的信息。

项目中不同的参与者有不同的关注点,整个项目组就像一个四驱车,一个角色太强势,会导致车子失控。

- 故事地图通过大家一起建立产品全景图的方式,让项目组所有人站在高空俯视产品,达成多点对多点的共识。

同理心

- 站在用户的频道,说人话!

- 我们在讨论产品需求时,有一个很大问题就是无同理心,面对业务里很多专有名词会很无力,甚至同一项目组不同模块的人都相互不理解对方的专有名词,但又总认为他应该懂。

- 促进理解,建立共识。

- 通过故事地图,我们所有人都可以快速知道用户想要什么,为什么要这个。通过这种简洁明了、场景还原的方式让大家更容易理解

参与性设计

- 经验性设计

- 经验性设计高度依赖前期的用户调研,包括用户访谈和用户观察,但是用户不会成为产品设计的真正参与者,后面的阶段基本是靠设计师经验,几乎没有用户身影。

-

- 参与性设计

- 用户故事地图易读、易懂,我们边聊故事的同时进行页面框架绘制,因此能激发项目成员的积极性,甚至让客户成为产品设计的参与者。

- 随着项目成员渐渐掌握如何口头表达故事来描绘他们的需求,项目组成员间的关系变得更加亲密主动,达成良性互动。

记录

- 常见记录方式:文档记录(包括评审记录)、笔记记录或者聊天记录。这些方式大多是单点对单点或多点的,而且记录内容有限。

- 故事地图的每张卡片,记录的不只是卡片上的内容,它记录了大家围绕这张卡片讨论的那个时间段所有的信息,信息量更加庞大。

- 我们回头再去看这些卡片的时候,和看照片一样,它会快速唤起我们对那段时间的回忆。

04 总结

- 在复杂产品中,不要试图在项目开始就做一套包罗万象的决策,我们要把各个决策分散到项目过程中,延后决策!

- 故事是一直伴随着产品生命周期的,良性的用户故事地图也是逐渐成长的。

- 首先,用大网眼的渔网捞一遍故事池,以此得到所有大故事。通过大故事,形成对产品的整体感觉,接下来用网眼小一些的渔网得到中等大小的故事,最后才是最小的需求。

- 其次,故事会像捕鱼一样,随着时间的推移会成长,会有新出生的鱼,也可能会死亡。

- 另外,不可能也没有必要捕捉到这个区域所有的鱼,我们也不可能捕捉到所有的需求,可以先实现已捕捉到的需求,再继续捕捉剩下的需求。

- 最后,在捕鱼的时候也可能捞到一些废弃物和残骸,就是不是故事的故事,这些要及时抛弃!

- 项目前期是不可能正确的捕捉并写出所有的需求,用户故事地图这个方法也不可能在一个阶段捕获出所有的用户故事。

- 随着时间的推移以及产品不同阶段要加入新的用户故事,捕捉故事的渔网网眼也要一直变化。