用户故事地图

用户故事是描述用户需求分析的一个好方法,可以将backlog变成一个二维地图,从而容易看到整个规划的全貌,帮助开发人员快速的了解客户的需求,并确定产品模块的实现优先级,实现最大用户价值,学会讲一个好的用户故事是很有用的。

一个基本的用户故事包括三个要素:角色、活动、商业价值,其固定的描述格式:作为什么角色,要进行什么活动,才能实现什么商业价值。这个固定语句格式,只是了解用户故事的第一步,用于描述一些简单的用户故事。但实际中的用户故事是很复杂的,简单的套用固定语句格式,只能带给我们一堆零散的故事点。从公司角度来讲,一个好的故事,应该是具有很好的商业价值体现,尤其是以客户为中心的情况下,是具有很强的说服力的。而且,在项目协作的过程中,一个好的故事是很容易促成大家的共识,一致协作,制作出更好的计划,便于减少工作开发量,更快的学习和按时发布。

之前在进行工作分析、计划制定的时候,总是怀着一步到位的想法,给一个最终的完美的解决方案,试图快速开工、一气完成,但结果却得不到好的反馈。想了很多,是没有站在用户角度,不清楚用户的诉求,无法针对相应的故事,给出针对性的、阶段性的计划,方便我们进行任务的评估,具体的落地实现,而且,向别人解释的时候,也难有理有据的去说服别人。

另一方面,在描述用户故事的时候,尽量不要过多涉及到技术细节,因为设计人员更关注的是用户使用、功能实现,企图给用户呈现一个完整的功能图。之前在进行系统设计的时候,犯的一个比较严重的错误,在未讲清故事的情况下,直接给了一个大而全的设计图,讲了一个“史诗级”的故事。庞大的故事,能给我们一个初步的认知,但未遵从敏捷开发的原理,给出了一个瀑布式工作量评估,乍一看,貌似给出了一个很好的设计思路以及工作量评估,但其实隐藏了很多隐患:

1、用户故事不明确:一个好的设计应该是源自一个好的用户故事,但是我在还没有讲清用户故事的前提下,就给出一个庞大的系统设计,一般而言,这样的一个设计看起来很好看,但是却很难说服别人;

2、用户故事粒度不够小:故事应该是从大到小去分解的,按照每一个小的粒度故事去实现,才是正确的方法;

3、未遵从敏捷开发的准则:给出一个大而全的设计,企图以瀑布式的开发完成我们的脚本开发,这在当前的一个开发准则下是极为不合适的,一旦发现目标不合适,或是出现偏差,那么瀑布式的开发将带来更为大的人力物力损失,而敏捷迭代这种循序渐进的方式就可以;

4、未给出一个最小的解决方案:设想的东西,永远比实际开发的东西要多,因此,我们需要从最小型、可行走的解决方案入手。

庞大的史诗级故事很容易造成预算的超出、延期等措手不及的事故,不容易兼容细小软

件需求变化。

后来偶然发现一本Jeff Patton《用户故事地图》,里面有非常好的讲故事、描述问题的方式,是团队进行设计、规划、沟通交流非常好的方法,也觉察到方法论的重要性。但是书中的的一些观点可能不是很清晰,但是确实受益匪浅,也建议大家去看一下。这里给出理解的故事地图绘制方法,方便大家快速理解入门。

用户故事地图的本质是为了更好的沟通,不是为了写用户故事而写用户故事,要抱着一颗改变世界的心,这是制定一个完善的计划的前提。用户故事借鉴了敏捷开发的原则,需要多人共同交流完成,碰撞思想的火花。作为用户故事的书写者,其充当了一部分产品经理的角色,但要明白,产品设计,绝不能是独自坐在一起,而是要和工程师、用户等深入交流后,进行深入的分析设计。

那么如何完成一个好的用户故事地图呢?可以使用卡片的驱动方式进行。这里方式有很多种,不过采用纸质卡片有一定的优点:随时写随时贴;随时撤销、修改;随时更改顺序;大家很方便一览全局,可长时间反复思考观看。重要的一点,其他人可很快融入,并通过卡片补充提出建设性的想法。

绘制一个好的用户故事地图,可以按照下述方式进行:

1、团队内达成初步共识:

为什么要在部门内部达成一致的共识呢?达成共识后,不仅仅是为了认清我们的目标,并且这也是我们去沟通、交流、促进团队协作的资本,否则有时候连我们自己都无法说服。

达成一致的、初步的共识,可以从下面三个方面讨论:

a、正在解决什么问题?明确当前的痛点。

b、为谁解决?明确用户的类型、群体。

c、公司/用户等如何从开发的产品中受益?明确公司/产品在解决这些痛点之后的收益。

回答完这几个问题,基本就能明确我们想要达成目标。

2、给用户画像:

寻找故事相关者,这里的故事相关者,可以是用户、设计者、开发者等。每个用户的使用方式、行为、场景都不一样,产品的开发,需要尽可能的了解客户的需求,这样做出的产品一个产品。对于提出的每一个用户需求,使用卡片记录下来,用户信息需求包括如下:

a、客户类型

b、使用动机,得到的好处

c、客户使用的方式、频率等

通过跟用户、开发人员等进行深入交流,列出各类用户的需求并以卡片的形式记录下来。可以使用who、what、why进行询问,确保能沟通到用户的真实诉求。如果有特别强烈的需求,那么就特殊标记出来,确保我们后续的讨论中,不偏离我们用户的初衷。这里也可以采用QCC的方式,深入探讨用户的需求、痛点,任何小的方式都可以先写下来,确保不遗漏任何用户的需求。

3、完成基本的故事框架:

故事框架设计,可以遵循如下原则:

A、需要一个引导者,能完整的描述产品的目标、用户的场景等,并引导与会者进行故事的探讨,否则可能会陷入秩序混乱,或者一言不发地情况;

B、故事探讨的人数不要太多,3-5人就可以。过少的人提出的意见不足,而过多的人参与讨论,不仅造成人力时间浪费,而且可能会导致各执一词,造成长时间的无意义的讨论。

C、先完成故事主脉络。这里就要参考第二步的用户画像,只有明确用户的需求,才能知道我们需要完成的故事是什么样子的,应该遵循从大到小的故事描述。

基本上,完成故事的脉络之后,我们就可以初步窥见故事的全景图,这对我们把控全局有很好的把握,至少不会偏离故事的主次。

用户故事的地图框架如下:

4、拆分故事:

故事的主脉络有利于我们窥见全局,但是不具备落地实施的指导性,因此需要需要将故事拆分至可独立执行、可测试的粒度。在拆分每个故事的时候,可发挥与会者的主观能动性,将每一个想法都写到独立的标签上,记录下来,并评价拆分故事的可行性:如达成这个小故事,用户可以完成什么功能。完成后,对小的用户故事进行分类,确保其归类到正确的故事主脉络里面,而对话讨论是拆分故事的最好方式。每一个小故事应遵循:

A、工作量保持在单人花费3天以内;

B、每个小故事都是一个独立的模块,可以执行、可以测试、有确定责任人的。

故事的主脉络是讨论的入口,而小故事则具有具体落地指导意义。

5、排定故事优先级,选取最小可行性方案

在拆分完故事之后,可能会陷入一个小故事的卡片海洋之中,而现在我们的目标就是寻找一个最小的可行性方案。因为客户的需求,永远是无穷无尽的,如果从一开始就企图满足用户所有的需求,那么就会陷入一个无尽的恶性循环里面,要么是不知如何开始,要么只是完成一堆毫无用处的功能组合产品而已。而且,庞大而复杂的功能设计开发不仅浪费巨大的财力人力,而且得不到预期的效果。因此,产品实现的目标,从来都不是满足所有人的需求或功能,而是开发尽可能少的功能。如果能以20%的功能,满足80%人的需求,那么这个产品就成功了一大步。

这个时候就需要进行优先级的排序,从上到下,依次确定卡片的执行优先级,并按照敏捷的方式给出最小可行性方案,并交由用户进行验证,因为,想要开发的功能,总是超出你要投入的资源。

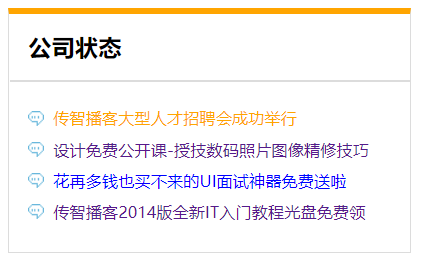

这个时候就显现出卡片的优势了,可以很快的进行上下、左右移动。而优先级的排序准则有很多,通过共同探讨,并遵从用户收益最大,以及工程复杂度最小的方式。移动完成后,就可以从上到下,按优先级确定大致的迭代的方式,最终完成的地图会是这样:

说明一下:这个故事地图中的主脉络有两层:最上一行有4个卡片,是最大的故事脉络,第二层蓝色的卡片是根据需要进一步拆分的故事主脉络,这两行的故事主脉络划分,很容易向其他人介绍我们的全景图。而第一个蓝色的卡片“Search Email”,又可以拆分成下面的5个小故事,这些小的故事的都是很容易落地实现的。对于不同的内容,可以使用不同的颜色的卡片进行实现。

这个故事地图,其实也响应了敏捷的宣言:可以工作的软件胜过面面俱到的文档。通过Realease迭代发布的形式,逐步执行故事。

6、度量、反馈、修正故事

在开发过程中,故事的实现方式、意图肯定会存在一定的偏差,需要不断纠错改正,这也是敏捷的理念之一。因此,故事地图完成之后,可以一直保留下来,在实现一个阶段之后,回过头来,根据用户的反馈,增加风险故事,并修改完善用户地图。

综述:

最终,一个好的用于沟通的用户故事地图实现方式,可以是如下这种流程:

最后,我们能看到一面墙,墙上挂满了idea:用户的需求、故事的划分、开发的流程等等,全景图会很清晰,后续的方案,可以随时加入。当然,用户故事的本质是为了更好的沟通交流,最后的计划制定还是需要遵循一些相应的设计准则。

最后,借用书中结尾的一段话,《无间道》中陈永仁的那句话:明明三年,三年后又三年,三年后又三年,差不多十年了,老大。。。这显然就是一个不合理的工作评估。