计算机基础

- 一、第 1 章 计算机基础知识

- 1-1 计算机概述

- 1-1-1 计算机的产生与发展

- (一)计算工具的发展

- (二)现代计算机的发展

- (三)计算机的分代

- (四)计算机新技术的发展

- 1-1-2 计算机的特点、分类、应用

- (一)计算机的特点

- (二)计算机的分类

- (三)计算机的应用

- 1-2 计算机与信息

- 1-2-1 信息技术概述

- (一)信息与数据介绍

- (二)信息技术

- 1-2-2 计算机中信息的表示与存储

- (一)知识背景

- (1) 进位计数制

- (2) 二进制数的运算

- (二) 计算机中信息的表示

- (1) 数值型数据在计算机中的表示

- (2)非数值型数据在计算机中的表示

- (三) 数据在计算机中的存储

- 1-3 计算机系统的组成与工作原理

- 1-3-1 冯·诺依曼计算机体系结构

- (一)计算机硬件系统

- (二)计算机软件系统

- 1-3-2 计算机的工作原理

- 1-4 微型计算机的硬件组成

- 1.4.1 主机

- 1.4.2 常用外部设备及其接口

- 第 2 章 计算机操作系统

- 2-1 操作系统概述

- 2-1-1 操作系统的作用和功能

- (一)作用

- (二)功能

- 2-1-2 操作系统的分类

- 2-1-3 典型操作系统简介

整理知识来自:链接:https://pan.baidu.com/s/1hi-wxKsb-MudDLg8TZxMeg 提取码:oc17

一、第 1 章 计算机基础知识

1-1 计算机概述

- 诞生于 20 世纪中叶的数字电子计算机是现代科学技术发展的必然产物,它的出现是 20世纪最伟大的科学技术成就之一。

- 现代的数字电子计算机是一种能够根据程序指令的要求,高速、准确、自动地进行数值运算和逻辑运算,以完成对各种数字化信息的处理,并具有记忆存储功能的电子设备。

1-1-1 计算机的产生与发展

(一)计算工具的发展

- 在近代计算机技术的发展中,起奠基作用的是 19 世纪的英国数学家查尔斯·巴贝奇,他于 1822 年设计的差分机(见图 1.1(b)),是最早采用寄存器来存储数据的计算机,体现了早期程序设计思想的萌芽。1834年巴贝奇又提出了分析机(见图 1.1 ©)的设计。巴贝奇设计的分析机采用了三个具有现代意义的装置:使用齿轮式装置保存数据的寄存器;从寄存器中取出数据进行运算的装置,并且机器的乘法运算以累次加法来实现;控制操作顺序、选择所需处理的数据以及输出结果的装置。虽然受当时科学技术条件和机械制造工艺水平的限制未能最终实现,但分析机的结构组成和设计思想成为现代电子计算机的雏形,巴贝奇也因此被国际计算机界公认为“计算机之父”。

(二)现代计算机的发展

- 在现代计算机科学的发展中,有两个最杰出的代表人物。一个是现代计算机科学的奠基人,英国科学家艾兰·图灵(AlanMathison Turing,1912 年~1954 年)。图灵在计算机科学方面的主要贡献有两个:一是建立了图灵机(TuringMachine,TM 机)的理论模型,对计算机的一般结构、可实现性和局限性都产生了深远的影响,奠定了可计算理论的基础。二是提出了定义机器智能的图灵测试(Turing Test),奠定了人工智能的理论基础。

- 另一个是也被称为“计算机之父”的美籍匈牙利数学家冯·诺依曼(Johon Von Neumann,1903 年~1957 年)。他在参与研制 EDVAC(Electronic Discrete Variable AutomaticComputer,电子离散变量自动计算机)时,提出了“存储程序”的概念,并以此概念为基础确定了计算机硬件系统的基本结构。“存储程序”的工作原理也因此被称为冯·诺依曼原理。60 多年来,虽然现代的电子计算机系统从性能指标、运算速度、工作方式和应用领域等各个方面与早期的电子计算机有了极大的差别,但基本结构和工作原理并没有改变,仍属于冯·诺依曼式计算机。

(三)计算机的分代

- 根据制造电子计算机所使用的电子器件的不同,通常将电子计算机的发展划分为电子管、晶体管、集成电路以及大规模集成电路等四个时代

⑴ 第一代计算机(1946 年~1957 年)

通常称为电子管计算机时代。电子管计算机因为体积庞大、笨重、耗电量大、运行速度慢、工作可靠性差、难以使用和维护,且造价极高,所以主要用于军事领域和科学研究工作中的科学计算。

特点:

》① 采用电子管作为计算机的基本逻辑开关部件,运算速度仅为每秒数千次至数万次。

》② 内存储器采用水银延迟线、磁芯等,容量仅有几 KB。

》③ 外存储器和设备使用卡片、穿孔纸带、磁鼓、磁带等。

》④ 软件在早期只有机器语言,50 年代中期开始使用汇编语言,尚无操作系统。

⑵ 第二代计算机(1958 年~1964 年)

通常称为晶体管计算机时代。晶体管计算机的体积减小、重量减轻、耗电量减少、可靠性增强、运算速度提高。应用范围已从军事和科研领域中单纯的科学计算扩展到了数据处理和事务处理。

特点:

》① 采用半导体晶体管作为计算机的逻辑开关部件,运算速度达到每秒几十万次。

》② 内存储器普遍采用了磁芯存储器,容量达到了几十 KB。

》③ 外存储设备主要使用磁带、磁盘等。

》④ 软件出现了多种高级语言如 Fortran,Cobol,Algol 等,并提出了操作系统的概念。

》⑶ 第三代计算机(1964 年~1970 年)

通常称为集成电路计算机时代。集成电路计算机的体积、重量、耗电量进一步减少,可靠性和运算速度进一步提高。开始应用于科学计算、数据处理、过程控制等多方面领域。软硬件都向通用化、标准化、系列化方向发展。

特点:

》① 开始采用中、小规模的半导体集成电路作为逻辑开关部件,运算速度达到了每秒几百万次。

》② 内存储器开始使用半导体存储器,容量达到了几千 KB。

》③ 外存储设备仍以磁带、磁盘为主,外部设备的种类增加。

》④ 高级程序设计语言有很大发展,出现了结构化的程序设计方法,会话式语言(如BASIC 语言),以及操作系统和数据库管理系统等。

⑷ 第四代计算机(1971 年~至今)

通常称为大规模、超大规模集成电路计算机时代。随着集成电路集成度的大幅度提高,计算机的体积、重量、功耗急剧下降,而运算速度、可靠性、存储容量等迅速提高。多媒体技术蓬勃兴起,将文字、声音、图形、图像各种不同的信息处理集于一身。计算机的应用已广泛地深入到人类社会生活的各个领域,特别是计算机技术与通信技术紧密结合构建的计算机网络,标志着计算机科学技术的发展已进入了以计算机网络为特征的新时代。

特点:

》① 采用大规模、超大规模集成电路作为逻辑开关部件,运算速度已达到了每秒百万亿次。

》② 作为内存储器的半导体存储器,集成度越来越高,容量越来越大。

》③ 外存储设备中的软、硬磁盘,磁带的容量不断提高,并出现了高容量的光盘等。

》④ 各种新型的输入/输出设备不断涌现,如鼠标器、激光打印机、声卡、扫描仪、绘

图仪、手写板、数码相机等。

》⑤ 随着操作系统的不断完善、发展以及数据库技术的进一步发展,软件行业已成为一种新型的现代化工业。各种操作系统、应用软件层出不穷。如微机操作系统、GUI 界面操作系统和网络操作系统等;面向对象的、可视化的多种高级语言,如 C++、Visual Basic、Java等。

⑸ 未来新型计算机

》① 光子计算机

光子计算机是利用光信号进行数据运算、处理、传输和存储的新型计算机。在光子计算机中,以光子代替电子,用不同波长的光代表不同的数据,远胜于电子计算机中通过电子的“0”、“1”状态变化进行二进制运算。

但尚难以进入实用阶段。

》② 量子计算机

量子计算机是根据量子力学原理设计,基于原子的量子效应构建的完全以量子比特为基础的计算机。它利用原子的多能态特性表示不同的数据,从而进行运算。

》③ 生物计算机

生物计算机即脱氧核糖核酸(DNA)分子计算机,主要由生物工程技术产生的蛋白质分子组成的生物芯片构成,通过控制 DNA 分子间的生化反应来完成运算。

(四)计算机新技术的发展

- ⑴ 嵌入式技术

嵌入式技术是将计算机作为一个基本信息处理部件,嵌入到应用系统中的一种技术。嵌入式技术将软件固化集成到硬件系统中,从而使硬件系统和软件系统一体化。嵌入式系统具有软件代码少、高度自动化和响应速度快等特点,其应用越来越广泛。例如各种智能化的自动监测仪器、检测仪表,家用电器的电冰箱、自动洗衣机、数码相机、数字电视机中均广泛

应用了嵌入式技术。 - ⑵ 网格计算

网格计算是专门针对复杂科学计算的一种新型计算模式。这种计算模式利用 Internet 技术将分散在不同地理位置的计算机系统组织成一个“虚拟的超级计算机”,其中的每一台参与运算的计算机就是一个“节点”,而整个系统就是由成千上万个“节点”组成的“一张网格”,因此这种计算方式称为“网格计算”。这样组织起来的“虚拟超级计算机”有两个优势:一是数据处理能力超强;二是能充分利用网络上闲置的处理能力。

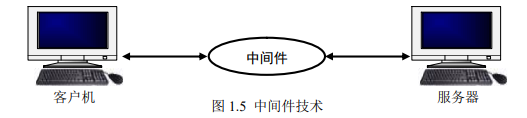

- ⑶ 中间件技术

顾名思义,中间件技术世界与应用软件和操作系统之间的一类系统软件。构成中间件的这些组件基于某种标准,是通用的,所以它们可以被重用。应用程序可以使用中间件提供的应用程序接口调用组件,完成所需的操作。

》如 Web 技术:在这种模式中,IE 浏览器若要访问数据库,需将请求发送给 Web 服务器,再被转送给中间件,最后送到数据库系统。得到结果后,又通过中间件、Web 服务器返回给浏览器。在这里,中间件是 CGI(Common Gateway Interface,公共网关接口)、ASP(Active Server Page,动态服务器主页)或 JSP(Java Server Page,Java 服务器主页)等。

1-1-2 计算机的特点、分类、应用

(一)计算机的特点

⑴ 运算速度快

⑵ 运算精度高

⑶ 具有记忆能力:计算机具有记忆(存储)信息的能力,可存储大量的数据和程序,并将处理或计算结果保存起来。这也是电子计算机区别于其它计算工具的基本特点。

⑷ 具有逻辑判断能力

⑸ 运行过程自动化

⑹ 可靠性高

⑺ 通用性好

(二)计算机的分类

⑴ 根据工作原理分类:分为数字电子计算机和模拟电子计算机。

⑵ 根据用途分类:分为通用计算机和专用计算机

⑶ 根据性能指标等分类:可以分为超级计算机、大型计算机、高档工作站、个人计算机、便携式

计算机、平板计算机、单片计算机等。

(三)计算机的应用

1.科学计算

2.信息处理

3.过程控制

4.计算机辅助工程

6.计算机网络

7.电子商务

1-2 计算机与信息

- 计算机的主要功能是进行数值运算、信息处理和信息存储。在计算机中对表示数值、文字、声音、图形、图像等各类信息的数据所进行的运算、处理与存储,是由复杂的数字逻辑电路完成的。

1-2-1 信息技术概述

(一)信息与数据介绍

- ⑴ 数据

用于表达、描述、记录客观世界事物与现象属性的某种物理符号。数据不仅具有描述事物特性的具体数据内容,而且具有能够记录和存储的某种具体表现形式。

数据不仅包括数字、文字、字母和各种特殊符号等文字数据,还包括图形、图像、动画、影像、声音等各种多媒体数据。但使用最多、最基本的仍然是文字数据。 - ⑵ 信息

是客观世界事物与现象属性的反映,是经过加工处理,并对人类的客观行为产生影响的具有知识性的有用数据。数据与信息在很多场合被认为是同义的,但实际上它们之间是有区别的。数据是信息的载体,是记录信息的符号,任何客观事物与现象的属性都可以用数据来表示。

- ⑶ 信息处理

信息处理的目的是从大量的原始数据中获得人们所需的有用数据,为做出正确的决策提供依据。

(二)信息技术

- 材料、能源和信息是构成现代社会发展的三大要素。材料和能源资源是有限的,而信息则几乎是不依赖于自然资源的资源。信息资源的利用极大地扩展了人类的智力能力。

⑴ 信息感测技术,即获取信息的技术。如传感技术、遥感技术、遥测技术等。现代感测技术不仅能替代人的感觉器官捕获各种信息,而且能捕获人类感觉器官所不能感知的信息。

⑵ 信息传输技术,就是通信技术。其功能是使信息能在广阔的范围内迅速、准确、有效地传递。

⑶ 信息控制技术,就是利用信息传递和信息反馈来实现对目标系统进行控制的技术。

⑷ 信息存储技术,各种用于保存信息的技术。从远古时期的岩画、甲骨文,到近、现代发明的纸质图书、照片、电影胶片、录音磁带、录像磁带、磁盘、光盘等等都是信息存储

介质,与它们相对应的技术便构成了各种信息存储技术。

⑸ 信息处理技术,是指对获取的信息进行识别、转换、加工,使信息安全地存储、传输,并能方便地检索、统计、利用,或便于人们从中提炼知识、发现规律的各种技术。 - 现代信息技术的特点:⑴ 数字化。⑵ 多媒体化。⑶ 网络化。⑷ 智能化。

1-2-2 计算机中信息的表示与存储

(一)知识背景

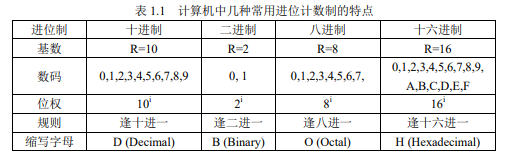

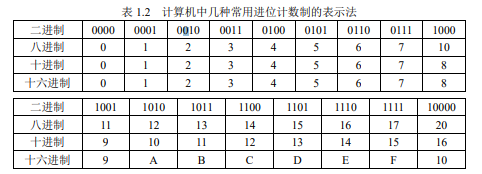

(1) 进位计数制

-

数制:是指用一**组固定的数字或者文字符号(称为数码),和一套统一的规则来表示数值大小的方法。**我们日常生活中使用的通常都是进位计数制

⑴ 非进位计数制:表示数值大小的数码与它在数中的位置无关的计数体制称之为非进位计数制。

⑵ 进位计数制:表示数值大小的数码与它在数中的位置有关,采用进位原则的计数体制称为进位计数制。 -

常见的一些进位计数制:

① 十进制:是最常用的计数法,其特点是共有十个数码,0、1、2、3、4、5、6、7、8、9,逢十进一。

② 六十进制:计量时间的时、分、秒;计量角度的度、分、秒,均为逢六十进一。

③ 二十四进制:计量时间的每日二十四小时,逢二十四进一。

④ 十二进制:计量时间的年、月;十二小时计时制;英制计量单位,均为逢十二进一。

⑤ 二进制:对、双、副,逢二进一。

-

构成进位计数制的三个要素:

- 各种进位计数制都具有一些共同特点:使用了固定数量的若干个数码;在一个数中,同一个数码处在不同的位置上表示的数值的大小不同。因此,可以得到构成进位计数制的三个要素

⑴ 基数:进位计数制使用固定的 R 个数码,R 称为该计数制的基数,并逢 R 进一。R 等于几,

即为几进制,逢几进一

⑵ 数位:数位指的是数码在一个数中所处的位置。如在十进制数中常讲的个位、十位、百位、千

位……,十分位、百分位、千分位等。数位以小数点为基准进行确定。

⑶ 位权:某位数的数值大小等于该数位的数码乘以一个与该数位有关的常数。这个常数称为该数位的位权。

位权的大小等于以基数为底、数位序号为指数的整数次幂的值。位权值的大小等于基数的某次幂,而幂的值取决于数位

- 各种进位计数制都具有一些共同特点:使用了固定数量的若干个数码;在一个数中,同一个数码处在不同的位置上表示的数值的大小不同。因此,可以得到构成进位计数制的三个要素

-

各种进位计数制所表示的数值:

- 位权值的大小等于基数的某次幂,而幂的值取决于数位。因此,各种进位计数制所表示的数值都可以写成按其位权展开的多项式之和。

- 位权值的大小等于基数的某次幂,而幂的值取决于数位。因此,各种进位计数制所表示的数值都可以写成按其位权展开的多项式之和。

-

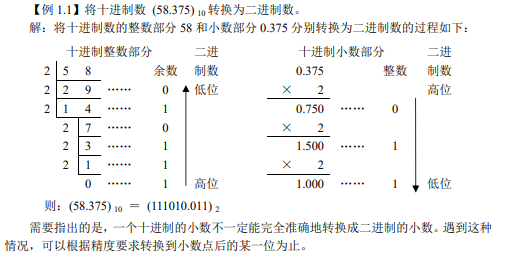

常用进位计数制间的相互转换

- 其实质是基数间的转换。任何有理数都可以写成某种进位计数制的按权展开表达式,如果两个有理数相等,则这两个数的整数部分和小数部分一定分别相等。根据这个转换原则,在不同数制间进行转换时,通常对整数部分和小数部分分别进行转换。

- 二进制----十进制

⑴ 十进制数转换成二进制数:

》① 整数的转换:采用除 2 取余法,得到的余数,其高低位顺序由后(下)向前(上)取;

》② 小数的转换:采用乘 2 取整法,得到的整数,其高低位顺序由前(上)向后(下)取;

》③ 将转换获得的整数和小数部分组合起来,即得转换后的二进制数。

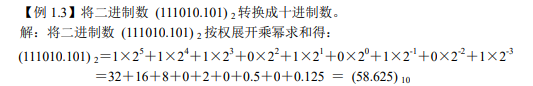

⑵ 二进制数转换为十进制数:

》二进制数转换成十进制数只需采用按权展开乘幂求和的方法即可。

- 二进制----八进制数、十六进制数

- 二进制数与八进制数、十六进制数之间的相互转换,规则统一,方法简便,转换快捷。特别是计算机中的存储容量、字长以及字符编码等都是以字节为基本单位,而一个字节等于 8 位二进制数,正好可以用两个十六进制数表示。所以,在书写程序,表示存储地址、数据时经常使用十六进制数。

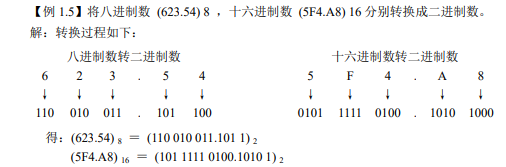

⑴ 八进制数、十六进制数转换成二进制数:

》① 八进制数转换成二进制数:以小数点为界,整数部分向左,小数部分向右,每位八进制数,分别用相应的三位二进制数表示即可。

》② 十六进制转换成二进制数:以小数点为界,整数部分向左,小数部分向右,每位十六进制,分别用相应的四位二进制数表示即可。

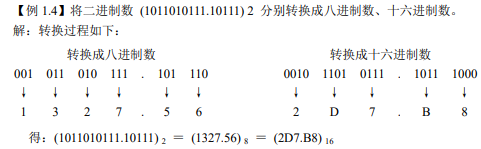

⑵ 二进制数转换成八进制数、十六进制数

》① 二进制数转换成八进制数:将二进制数转换成八进制数的方法是:以小数点为界,整数部分向左,小数部分向右,每三位一组,用相应的八进制数表示,到左端最高位或右端最低位不足三位时,用 0 补足。

》② 二进制数转换成十六进制数:以小数点为界,整数部分向左,小数部分向右,每四位一组,用相应的十六进制数表示,到左端最高位或右端最低位不足四位时,用 0 补足。

- 十进制----任意进制间

⑴ 任意进制数转换成十进制数:写出以该进制数的基数为底的按权展开式,乘幂求和算出该多项式的结果即可。

⑵ 十进制数转换成任意进制数:将十进制数的整数、小数分别转换。整数部分采用除基数取余法,小数部分采用乘基数

取整法,最后将转换结果组合起来即可。

- 二进制----十进制

- 其实质是基数间的转换。任何有理数都可以写成某种进位计数制的按权展开表达式,如果两个有理数相等,则这两个数的整数部分和小数部分一定分别相等。根据这个转换原则,在不同数制间进行转换时,通常对整数部分和小数部分分别进行转换。

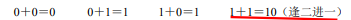

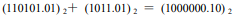

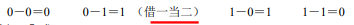

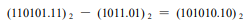

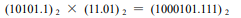

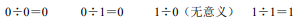

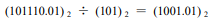

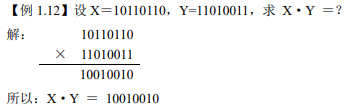

(2) 二进制数的运算

- 1.二进制数的算术运算

⑴ 加法运算:

⑵ 减法运算

⑶ 乘法运算

⑷ 除法运算

- 2.二进制数的逻辑运算

逻辑运算是按位进行的,各位之间互相独立,位与位之间不存在进位和借位的关系。

⑴ 与---------常用“· ”或“×”或“And ”表示。

⑵ 或---------常用“+”或“Or ”表示。

⑶ 非---------常用在逻辑值或逻辑变量上加一横,或者用“Not”来表示。

(二) 计算机中信息的表示

- 数字逻辑电路只能接收、处理二进制数据代码,因此,计算机中数值和信息的表示方法,存储方式与我们日常使用的方法是不同的。

- 在计算机中采用二进制数表示各种信息数据,进行运算,主要是因为二进制本身具有一些独特的优点:① 表示方便,二进制数只有 0 和 1 两个数码。② 运算简单。③ 逻辑运算。④ 可靠性高。⑤ 转换方便

(1) 数值型数据在计算机中的表示

-

1.机器数与真值

我们将计算机使用的二进制数的最高位作为符号位,用“0”表示正号,“1”表示负号。用其余位表示数值的大小。这种在计算机内部将正、负号数字化后得到的数称为机器数,而在计算机外部用正、负号表示的实际数值,称为该机器数所表示的真值。机器数表示的数值范围受到字长和数据类型的限制,为了表示较大的数和较小的数,必须引入浮点数的概念。

-

2.定点数与浮点数

⑴ 定点数:在机器数中,小数点的位置固定不变的数称为定点数。定点数表示方法简单直观,但能够表示的数值范围小,运算中易产生溢出。

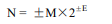

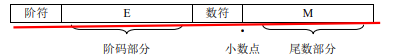

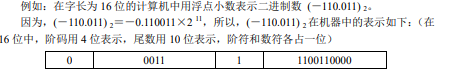

⑵ 浮点数:小数点的位置在数中是可以变动的,这种数值表示法称为浮点表示法。目前的计算机大多采用的是浮点表示法。- 其中:E—是 N 的阶码 (Exponent,又称指数),就是M尾数对比N小数点浮动位数的2进制数,E前的正负号称为阶符,正则表示M比N小,往左浮动;M—是 N 的尾数 (Mantissa),为数值的有效数字部分,就是N小数点浮动后的数,为了保证精度,通常需要对浮点小数进行规格化处理,所谓规格化处理指的是要保证尾数部分的最高位为 1。尾数总是一个小于1的数。M 前的正负号称为数符,就是N前面的正负号;2—是二进制数的基数

- 浮点数在计算机中的一般表示形式如下:

用“0”表示正数,“1”表示负数

- 其中:E—是 N 的阶码 (Exponent,又称指数),就是M尾数对比N小数点浮动位数的2进制数,E前的正负号称为阶符,正则表示M比N小,往左浮动;M—是 N 的尾数 (Mantissa),为数值的有效数字部分,就是N小数点浮动后的数,为了保证精度,通常需要对浮点小数进行规格化处理,所谓规格化处理指的是要保证尾数部分的最高位为 1。尾数总是一个小于1的数。M 前的正负号称为数符,就是N前面的正负号;2—是二进制数的基数

-

3.原码、反码和补码

- 为了方便符号位进行数值运算时的方便,引入原码、反码和补码三种机器数表示方式。如机器数的真值 X=-1011011,源码11011011 反码10100100补码10100101

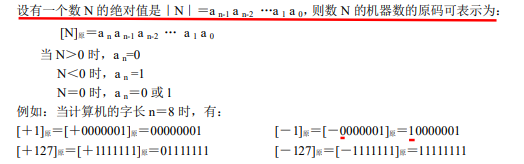

- 原码:用 n 位二进制数的最高位 a n作为符号位,符号位的“0”表示正号,“1”表示负号,其余位表示二进制数的数值,能表示的数范围小,n 位原码能够表示的数值范围是:-(2^(n-1) -1)~(2^(n-1)-1)。

- 反码:当机器数为正数时,其反码与原码相同;当机器数为负数时,符号位保持不变(仍为“1”),其余数值位全部按位取反,得到的就是反码。反码通常作为求补码的中间过程。

- 补码:当机器数为正数时,其补码与原码相同;当机器数为负数时,符号位保持不变(仍为“1”),其余数值位全部按位取反后再加 1。负数反码加1为补码,可把减法当加法算。在计算机中,带符号的数一般都用补码表示。

(2)非数值型数据在计算机中的表示

- 在计算机中也都只能采用二进制数的编码形式来表示,所以必须对各种数据进行编码。所谓编码,指的是使用某种符号的组合,表示特定对象信息的过程。例如邮电部门使用的电报明码、邮政编码,以及车辆牌号,路牌号码,运动员号码等。

- 二-十进制数字编码(BCD 码):将每一位十进制数用四位二进制数来表示

- ASCII 字符编码:在这 128 个字符中有 95 个编码,对应着使用计算机终端设备(如标准键盘)能够输入并且可以显示,也可以在打印机上打印出来的 95 个字符。另外,还有 33 个字符,对应的十进制编码值为 0~31 和 127。它们被用作控制字符,以控制计算机某些外围设备的工作特性和某些计算机软件的运行情况。

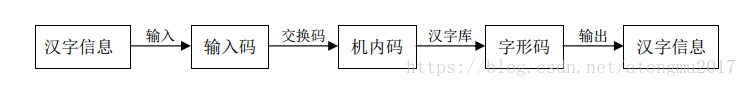

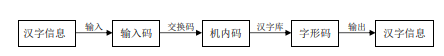

- 中文字符编码:汉字的编码主要分为四类:汉字交换码、汉字机内码、汉字输入码和汉字字形码。字的输入,计算机内部的处理,再到汉字输出,需要多种汉字编码的支持和相互转换才能完成。

(三) 数据在计算机中的存储

- 1.名词术语

- ⑴ 位(bit)

是二进制数字(binary digit)的缩写。

- ⑵ 位模式

指的是由若干位组成的一个序列。位模式的长度取决于要表示的数据的数量。

- ⑶ 字节(Byte)

通常将长度为 8 的位模式称之为字节(Byte)。即一个字节由 8 位二进制数构成:1 Byte=8 bit。字节用大写字母 B 表示。字节是用于表示、衡量内存储器或者其他存储设备容量大小的基本单位,常用单位还有:KB、MB、GB、TB、PB、EB 等

- ⑷ 字(Word)与字长(Word Length)

指的是 CPU 进行数据处理和运算的单位,字长则是字的长度。字长取决于 CPU 中寄存器存储单元的长度,即 CPU 一次能够直接处理的二进制数据的位数。它的长度直接关系到计算机的计算精度、运算速度和功能的强弱,常用于衡量 CPU 的性能。一般情况下,字长越长,计算精度越高,处理能力越强。微处理器的字长已从早期的 4 位、8 位,发展到了16 位、32 位,目前已达到 64 位。

- ⑸ 内存地址(Memory Address)

指的是内存储器中用于区分、识别各个存储单元的标识符。内存地址使用无符号的二进制整数表示。

- ⑴ 位(bit)

- 2.数据存储

- 数据在内存储器中是以字为单位存储的。

1-3 计算机系统的组成与工作原理

1-3-1 冯·诺依曼计算机体系结构

- 设计思想有三点:

- 采用二进制数制。

- 程序和数据都存放在存储器中,将程序指令作为数据进行处理。

- 为实现存储程序的工作原理,计算机的硬件应由控制器、运算器、存储器、输入设

备和输出设备五个部分组成。

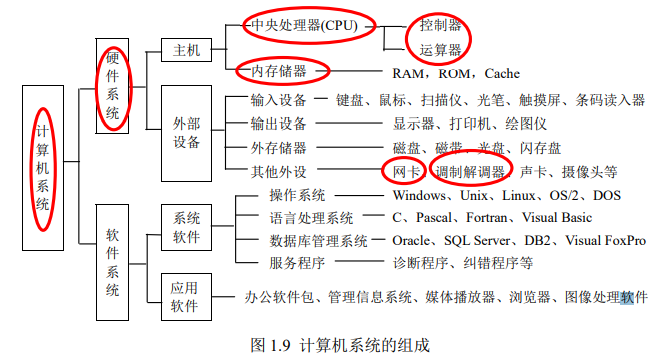

- 计算机体系结构:所有类型的数字电子计算机的基本结构都仍然属于冯·诺依曼体系结构,一个完整的冯·诺依曼体系结构

的计算机系统是由硬件系统和软件系统两大部分组成的,两者互相支持,配合工作,缺一不可。

(一)计算机硬件系统

- 硬件系统是构成计算机系统各个功能部件的物理实体,是计算机能够工作的物质基础,一个计算机系统性能的高低在很大程度上取决于硬件的性能配置。根据冯·诺依曼提出的计算机设计思想,计算机的硬件结构主要由五部分构成。输入设备、输出设备和外存储器等统称为计算机外部设备(Peripherals)。

- 1.控制器

控制器(Control Unit,CU)是计算机系统的神经中枢和指挥中心,用于控制、指挥计算机系统的各个部分协调工作。其基本功能是从内存中取出指令,对指令进行分析,然后根据该指令的功能向有关部件发出控制命令,以完成该指令所规定的任务。控制器主要由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、操作控制电路和时序控制电路等组成,它们的主要功能是:

- 2.运算器

运算器(Arithmetic and Logic Unit,ALU)又称算术逻辑单元,是对信息进行加工处理的部件,主要由算术逻辑运算器、累加器、寄存器等组成。运算器的功能是在控制器的控制下,对取自内存或者寄存器的二进制数据进行各种加工处理,控制器和运算器组成中央处理单元 CPU(Central Processing Unit)。

- 3.存储器

存储器(Memory)是具有记忆能力的电子装置或机电设备。使用时,可以从存储器中取出数据并且不影响原有数据,这种操作称为读出操作;也可以将数据保存到存储器中而替换原有内容,此种操作称为写入操作。根据作用和功能的不同。存储器通常分为内存储器和外存储器两大类。CPU 和内存储器构成计算机的主机。

(1) 内存储器:又称主存储器(Main Memory),其主要功能是存放 CPU 要执行的程序、要处理的原始数据、处理后的中间结果和最终结果。内存储器的特点是工作速度快、容量较小、价格较高。根据信息保存和工作特点的不同,内存储器又分为三类:

(2) 外存储器:器又称辅助存储器(Auxiliary Memory),是内存储器的补充和后援,主要用于存放计算机当前不处理的程序和大量的数据。保存在外存储器中的程序和数据只在需要时,才会调入到内存中。外存储器不与计算机系统的其它部件直接交换数据,只和内存交换数据,并且不是按单个数据进行存取,而是成批地进行数据交换。外存储器容量大,保存的程序和数据在断电后也不会丢失,弥补了内存储器 RAM 的容量小,断电会丢失数据的缺陷。常用的外存储器主要有软/硬磁盘、光盘、磁带、闪存盘等。外存储器的特点是容量很大,信息可长期保存,但数据的读/写速度较慢。- 4.输入设备

输入设备(Input Device)是向计算机中(内存)输入程序、数据等各种信息的设备。其功能是将要输入的程序和数据转换成相应的电信号,让计算机能够接受,如键盘、鼠标、扫描仪等。

- 5.输出设备

输出设备(Output Device)是将计算机的处理结果从内存中输出,并以用户能够接受的形式表示出来的设备,如显示器、打印机、绘图仪等。

(二)计算机软件系统

- 计算机的硬件系统(裸机)只有与软件系统密切配合,才能够正常工作和使用。计算机软件指的是操作、运行、管理、维护计算机所需的各种应用程序及其相关的数据和技术文档资料。其作用是为方便用户使用计算机,充分而有效地发挥计算机的功能。。计算机软件系统内容丰富,通常将软件分为两大类:系统软件和应用软件。

- 1.系统软件

系统软件(System Software)指的是管理、监控、维护计算机的软、硬件资源,使计算机系统能够高效率工作的一组程序及文档资料。它由计算机软件生产厂商研制提供,主要包括操作系统、各种语言处理系统、数据库管理系统、服务性程序等。

(1) 操作系统操作系统(Operating System,OS)是管理、控制计算机系统的所有软、硬件资源,提供用户与计算机交流信息的界面,方便用户操作、使用计算机系统的各种资源和功能,以最大限度地发挥计算机的作用和效能的一组庞大的管理控制程序。

(2) 语言处理系统(程序设计语言):人与计算机之间的这种信息交流同样需要语言。语言处理系统(通常称为程序设计语言)就是人与计算机交流信息的语言工具,提供了让用户按自己的需要编制程序的功能。

① 机器语言(Machine Language):是计算机系统能够识别,能直接接收并执行的程序设计语言。机器语言的二进制指令代码(称为计算机指令系统)随着 CPU 型号的不同而不同(同系列的 CPU 一般向后兼容),因此机器语言程序在不同的计算机系统之间不能通用,故将其称之为面向机器的语言。

② 汇编语言:汇编语言(Assembly Language)也是一种面向机器的程序设计语言,是一种把机器语言符号化的语言。它采用一些有意义的缩写字母及符号(称为助记符)来表示机器语言中的指令和数据。例如,用 ADD 表示加法,LD(Load)表示取数据,MOV 表示传送数据,XXH表示两位十六进制的数据等。主要用于实时控制等对响应速度有极高要求的场合。汇编语言也是面向机器的语言,不能在不同的计算机系统间通用。

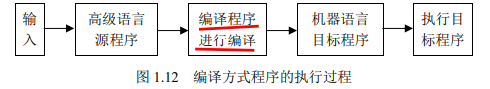

③ 高级语言:为了解决机器语言和汇编语言编程技术复杂、编程效率低、通用性差的缺点,常用的高级程序设计语言有:Basic、C/C++、Fortran、Pascal、Cobol 等。面向对象的可视化编程语言常用的有 Visual Basic、Visual C++、Visual Foxpro、Delphi、Power Builder、Java 等。用高级语言编写的程序(源程序)同样不能被计算机直接识别、接收和执行,需要用翻译程序将其翻译成机器指令程序(目标程序)才能执行。根据翻译方式的不同,可分为两类:“编译”方式和“解释”方式。编译方式是用编译程序将源程序完整地翻译成等价的目标程序后,再执行该目标程序。大部分高级语言都是(或都具有)编译方式,如 Fortran、Pascal、C/C++、Visual Basic、PowerBuilder 等。对源程序进行编译的过程比较长,程序的调试修改也比较麻烦,但编译后得到的目标程序执行速度快,运行效率高。

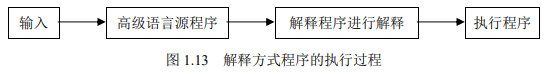

解释方式是用解释程序将源程序逐句进行翻译,翻译一句执行一句,边翻译边执行,不产生目标程序。如 Basic、Foxbase,开发阶段的 Foxpro、Visual Basic、PowerBuilder 等。解释执行方式的运行速度慢,效率低,但提供了人—机会话方式,易于调试修改程序。

1-3-2 计算机的工作原理

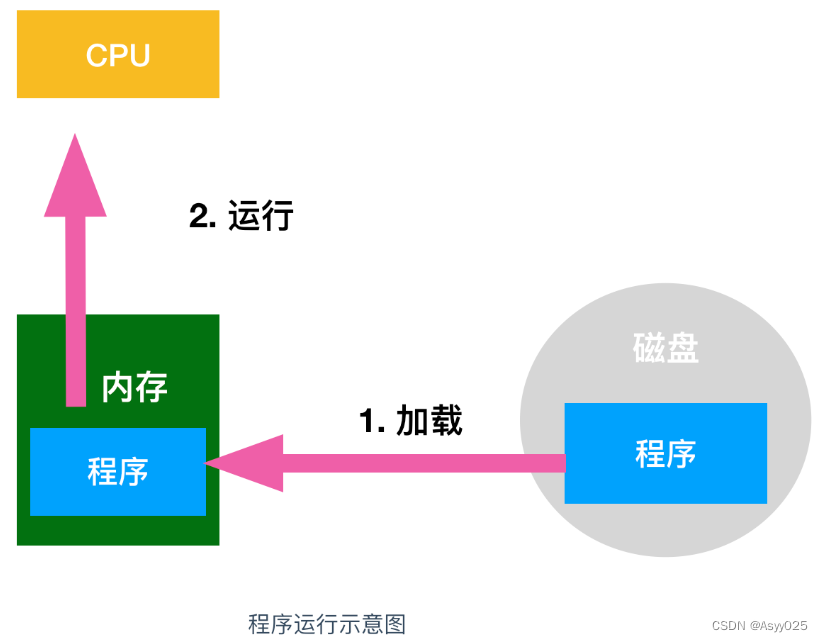

- 计算机的工作就是顺序执行存放在内存储器中的一系列指令。

- 1.指令、指令系统与程序

- 指令是一组能被计算机识别并执行的二进制数据代码,是让计算机完成某个操作的命令。一条指令通常由两个部分组成,前面部分称为操作码,后面部分是操作数。操作码指明该条指令要完成的操作,如加、减、乘、除,逻辑运算等。操作数是指参加运算的数据或者数据所在的存储单元地址。

- 指令系统是指一台计算机的所有指令的集合。指令系统与计算机的中央处理器 CPU 密切相关,反映、决定了计算机硬件系统的基本功能和主要性能。其指令系统都应具有以下功能的指令:⑴ 数据传送指令:将数据在内存与 CPU 之间进行传送。⑵ 数据处理指令:对数据进行算术或逻辑运算。⑶ 程序控制指令:控制程序中指令的执行顺序,如:条件转移、无条件转移、调用子程序、返回、暂停、终止等。⑷ 输入/输出指令:用于实现外部设备与主机之间的数据传输。⑸ 其他指令:对计算机系统的其它管理功能。

- 程序是指按照一定要求组织构成的可完成若干项操作的指令序列就是程序。用户根据解决某项问题所需的步骤,选择适当的指令,将它们一条一条的按照某种顺序进行有序的排列,计算机依次执行这些指令序列,便可完成预定的任务。

- 1.指令、指令系统与程序

- 2.计算机的工作原理

- 计算机的工作过程实际上就是执行指令的过程。

计算机在执行指令的过程中,有两种数据在计算机系统的各部件之间流动,它们是数据流和控制流。

- 数据流指的是计算机处理的原始数据、中间结果和最终结果数据、源程序代码等。

- 控制流是控制器对指令代码进行分析、解释后向计算机系统的各部件发出的控制命令,指挥整个计算机系统协调地进行工作。

- 计算机的工作过程实际上就是执行指令的过程。

- 以指令的执行过程介绍计算机的基本工作原理

计算机执行指令的过程可分为四个步骤:

- ⑴ 读取指令:根据控制器程序计数器中的地址(0100H),从内存储器中读取指令(070270H),传送到指令寄存器中。

- ⑵ 分析指令:对送到指令寄存器的指令(070270H)进行分析,由译码器对操作码(07H)进行译码,判断该条指令要做的操作,并将其转换成相应的控制电信号;操作数(0270H)则确定了被操作数据的存放地址。

- ⑶ 执行指令:操作控制电路根据译码结果向相关部件发出完成该项操作所需的一系列控制电信号,以完成该项指令所要求的操作。例如,若是做加法的指令,则将内存单元(0270H)中的数据与累加器中的数据相加,结果仍然放在累加器中。

- ⑷ 更新计数器:一条指令执行完后,程序计数器自动加 1,或将转移地址码送入程序计数器后,返回到⑴,进入下一条指令的执行过程。

如此周而复始,CPU 不断的读取指令、分析指令、执行指令 …… 直到整个程序执行完毕。这就是计算机的工作过程,程序的执行过程。一般将计算机执行一条指令所需的时间称为一个指令周期。指令周期越短,执行速度越快。计算机系统的所有操作都是在一个统一的脉冲信号的控制下进行的。脉冲信号的频率越高,执行指令的速度就越快。通常所说的计算机工作频率,指的就是同步脉冲信号的频率。

1-4 微型计算机的硬件组成

1.4.1 主机

- 微型计算机硬件系统的基本组成结构也是属于冯·诺依曼型的,由控制器、运算器、存储器、输入设备和输出设备五部分构成。

- 目前微型计算机的硬件架构主要有两种类型

一类是应用最为广泛、普及的兼容 IBM PC系列的个人计算机,包括台式计算机和笔记本电脑。基本架构都是由主机、显示器以及键盘、鼠标构成。台式计算机的主机安装在主机箱中,箱内安装有系统主板、硬盘驱动器、光盘驱动器、电源、风扇等。另一类是苹果公司生产的 Macintosh 系列计算机。Macintosh 计算机的主机采用封闭式的结构,与显示器装配成一个整体,仅需外接键盘、鼠标和电源即可使用。如平板电脑—iPad。

- 以兼容 IBM-PC 系列的台式计算机

- 1.主板:在微型计算机中,系统主板是最大的一块集成电路板。主板是微型计算机系统中各种设备的连接载体。所谓主板结构就是根据主板上各元器件的布局排列方式,尺寸大小,形状,所使用的电源规格等制定出的通用标准,所有的主板厂商都必须遵循。兼容 IBM-PC 台式计算机的主板采用了开放式的结构,板面上设置了 CPU 插座,内存插槽,扩展卡插槽,软盘驱动器、硬盘驱动器、光盘驱动器接口,串行接口,并行接口,USB 接口,芯片组,电源插座等。通过主板将微型计算机的主机以及各种输入、输出硬件设备有机的连接在一起,构成一个完整的计算机硬件系统。ATX 是目前市场上最常用的主板结构,BTX 则是 Intel 制定的最新一代主板结构,主板结构提供了很好的兼容性。

- 2.控制芯片:又称芯片组(Chipset),是系统主板的灵魂,决定了主板的结构和性能。芯片组用于实现 CPU 与系统中所有设备的互相联系,在 CPU 和外设之间架起了一座桥梁。芯片组一般由两个超大规模集成电路组成。根据它们在主板的不同位置,通常把两个芯片分别称作北桥(North Bridge)芯片和南桥(South Bridge)芯片。

- 北桥芯片是位于主板上离 CPU 最近的一块芯片,负责与 CPU 的联系并控制内存、AGP、PCI 数据在北桥内部的传输。其作用是在 CPU 与 PCI 总线、DRAM、AGP 和 L2 高速缓存之间建立通信接口。因北桥芯片在主板中起着主导作用,所以人们习惯的将北桥芯片称之为主桥(Host Bridge)。北桥芯片决定了主板的速度、性能、档次和质量。主板的名称往往就是以北桥芯片的型号命名的。由于北桥芯片的发热量比较大,通常在芯片上会装有散热器甚至风扇。

- 南桥芯片一般位于主板上离 CPU 插座较远的地方。南桥芯片不与处理器直接相连,而是通过一定的方式与北桥芯片相连,南桥芯片主要负责 I/O 总线之间的通信,如 PCI 总线、USB、LAN、ATA、SATA、音频控制器、键盘控制器、实时时钟控制器、高级电源管理等。南桥芯片的发展方向主要是集成更多的功能,例如网卡、IEEE 1394、RAID(Redundant Array of Independent Disk 独立冗余磁盘阵列)、甚至 Wi-Fi无线网络等。

- 3.CPU:中央处理器(Center Processing Unit CPU),又称微处理器(Micro Processing Unit),是微型计算机的核心部件。CPU 中集成了控制器和运算器两大部件,用于衡量 CPU 性能好坏的技术指标主要有以下几个:

⑴ CPU 字长。CPU 内部寄存器一次能够存储、传递的二进制数的位数,代表了 CPU一次处理的数据长度。

⑵ 总线宽度。① 数据总线宽度:数据总线控制整个系统数据流量的大小。② 地址总线宽度:地址总线的宽度决定了 CPU 可以访问的物理地址空间的大小,也就是决定了 CPU 能够使用的最大内存容量。

⑶ 工作频率与速度。① 主频、倍频和外频:主频指的是 CPU 内部的时钟频率,也就是 CPU 运算时的工作频率。② 总线速度:总线速度又分为内存总线速度(Memory-Bus Speed)和扩展总线速度(Expansion-BusSpeed)。CPU 所要处理的数据都是由内存储器提供的。存放在外存储器(如磁盘或者其它各种存储介质)中的数据都必须先存储到内存储器中,然后再传送到 CPU 进行处理。内存总线速度指的就是二级高速缓存和内存储器之间数据的通信速度。扩展总线指的是系统主板上连接扩展插槽的局部总线。

⑷ 工作电压。伴随工作电压下降的是整个系统的能耗和工作温度的降低

⑸ 数学协处理器。

⑹ 超标量:超标量是指在一个时钟周期内 CPU 可以执行一条以上的指令。 - 4.内存储器:内存储器是微型计算机系统的一个重要的组成部分。内存储器和微处理器构成了微型计算机的主机。

⑴ 随机存取存储器:简称 RAM,是一种可以随意将数据写入和读出,包含了成千上万个数字存储单元电路的大规模集成电路。通常所说的计算机系统的内存容量指的就是 RAM 的容量,它也是衡量计算机系统性能的一个重要指标。但一旦计算机系统断电,已存储在 RAM 中的所有数据将全部丢失。为了扩充容量的方便,在微型计算机系统中 RAM 是以独立封装的内存条的形式出现,安装在内存插槽中使用。

⑵ 只读存储器:简称 ROM。ROM 中的数据通常是由计算机的生产厂家写入并经过固化处理,一般用户在正常情况下是不能修改的。CPU 只能从 ROM 中读取数据,而不能写入数据。即使计算机系统断电,保存在 ROM 中的信息也不会丢失。因此,ROM 中通常保存的是计算机系统的基本输入/输出系统 BIOS(BasicInput-Output System)。BIOS 是面向硬件的底层软件,包括计算机系统中最重要的基本输入/输出程序、系统设置信息、开机上电系统自检程序和自举程序、系统类型和系统环境参数等。

⑶ 高速缓冲存储器:提高 CPU 和内存储器之间数据交换的速度。CPU 需要频繁地与内存储器交换数据。为有效的解决这一问题,采用的方案就是在 CPU 和内存储器之间设置高速缓冲存储器(Cache)。Cache 的工作原理是根据程序的局部性原理而设计的。局部性原理指的是”一个程序90%的时间执行着 10%的代码”。当 CPU 在执行指令,处理存储在某一内存地址中的数据时,可以将该地址后续区域中存储的指令代码或数据也写入 Cache。CPU 执行后续指令或者处理其它数据时,首先访问Cache,若Cache 中已有所需要的指令或者数据,就直接从Cache 读取,不再访问内存储器;若没有,再去访问内存储器,读取数据并把相关内容也读取到 Cache 中,为下一次的访问做好准备。 - 5.系统总线:微型计算机主板上的 CPU、内存储器和连接外部设备的各个接口之间通过系统总线(System Bus)传递各种数据。PCI 总线是一种外部互联总线标准,它可以为高速传送提供 32 位或 64 位的数据通道。AGP 总线是 Intel 公司为配合 Pentium 系列处理器开发的总线标准。它是一种可以自由扩展的图形总线结构,。统总线是主板上各部分之间传递数据的通道。系统总线可分为地址总线、数据总线和控制总线。

⑴ 地址总线(AB):用于传送内存储单元的地址或 I/O 接口的地址信息。地址总线的数量决定了计算机内存空间的大小。地址

信息的传输是单向的。

⑵ 数据总线(DB):数据总线 DB(Data Bus)用于在 CPU 与内存或者 I/O 接口之间进行数据的传递。其信息传送是双向的。它的数量取决于 CPU 的字长。

⑶ 控制总线 CB(Control Bus):用于传送各种控制信号、时序信号和状态信息等。其中既有 CPU 向内存储器和 I/O 设备发出的信息,也有内存储器和 I/O 设备反馈到 CPU 的信息。CB 中的每一根线的方向是单向的。

- 1.主板:在微型计算机中,系统主板是最大的一块集成电路板。主板是微型计算机系统中各种设备的连接载体。所谓主板结构就是根据主板上各元器件的布局排列方式,尺寸大小,形状,所使用的电源规格等制定出的通用标准,所有的主板厂商都必须遵循。兼容 IBM-PC 台式计算机的主板采用了开放式的结构,板面上设置了 CPU 插座,内存插槽,扩展卡插槽,软盘驱动器、硬盘驱动器、光盘驱动器接口,串行接口,并行接口,USB 接口,芯片组,电源插座等。通过主板将微型计算机的主机以及各种输入、输出硬件设备有机的连接在一起,构成一个完整的计算机硬件系统。ATX 是目前市场上最常用的主板结构,BTX 则是 Intel 制定的最新一代主板结构,主板结构提供了很好的兼容性。

1.4.2 常用外部设备及其接口

-

外部设备是构成一个完整计算机系统的重要组成部分。根据其与主机交流信息的方向和功能的不同,可以分为输入设备、输出设备和外存储器三大类。

1.输入设备:⑴ 键盘⑵ 鼠标⑶ 扫描仪⑷ 手写板⑸ 条形码阅读器⑹ 光笔⑺ 触摸屏等

2.输出设备:⑴ 显示器⑵ 打印机⑶ 绘图仪等

3.外存储器:⑴ 磁盘存储器⑵ 磁带存储器⑶ 光盘存储器⑷ Flash 存储器俗称 U 盘。第 2 章 计算机操作系统

2-1 操作系统概述

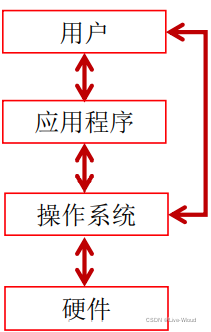

- 操作系统是硬件之上的第一层系统软件,是对硬件功能的首次扩充,它为应用程序提供基础,并且充当计算机硬件和计算机用户的中介。

- 操作系统是一组控制和管理计算机硬件和软件资源,合理组织计算机的工作流程,并向用户提供各种服务,方便用户使用计算机的系统程序的集合。

2-1-1 操作系统的作用和功能

(一)作用

- 从用户的角度:用户是通过操作系统来使用计算机的,操作系统合理地组织计算机的工作流程,协调各个部件有效工作,为用户提供了一个良好的运行环境。用户可以直接调用操作系统提供的各种功能,而无需了解许多硬件细节,所以对于用户来讲,操作系统是用户和计算机硬件之间的接口。

- 操作系统扩充了硬件功能,为用户提供了一台功能显著增强,使用更加方便,安全可靠性更好,效率明显提高的机器,称为虚拟计算机

- 从系统的角度,可以将操作系统看作是资源管理器。计算机系统的资源分为两大类:硬件资源和软件资源,操作系统控制和管理这些资源,面对许多甚至冲突的资源请求,操作系统决定如何为各个程序和用户分配资源,以便计算机系统能有效而公平地运行。

(二)功能

- 操作系统应具有这样几个方面的重要功能:处理机管理、存储器管理、设备管理、文件管理,为方便用户使用计算机,还需向用户提供方便的用户接口,此外,由于网络的发展和普及,在现代操作系统中又增加了面向网络的服务和功能。

- 1.处理机管理

处理机管理:现在都是在多道程序系统中,处理机的分配和运行,都是以进程为单位的,因此处理机管理又称为进程管理。进程,简单地说,就是一个正在运行的程序。或者说,进程是一个程序与其数据一道在计算机上执行时所发生的活动。。一个程序被加载到内存,系统就创建了一个进程,以进程为单位运行,程序执行结束后,该进程也就被撤消了。因此进程是程序的动态执行过程。

- (1) 进程的特征:进程有以下 4 个基本特征,这些特征也是进程与程序的区别所在。

① 动态性:进程是程序的一次执行过程,是一个动态的概念,而程序是计算机的指令集合,是一个静态的概念。进程的动态性还表现在:它是由操作系统创建而产生的,由调度而执行,因得不到资源而暂停执行,由撤消而消亡,可见进程有生命周期。

② 并发性:并发性是指系统中可以同时有几个进程在活动。引入进程的目的就是为了描述程序的并发执行,并发性提高了计算机系统资源的利用率。

③ 独立性:进程是一个能够独立运行的基本单位,也是系统分配资源和调度的基本单位。

④ 异步性:进程按各自独立的、不可预知的速度向前推进。也就是说,内存中的进程什么时候真正地在 CPU 上运行,执行多少时间都是不可知的,由操作系统负责各个进程之间的协调执行。 - (2) 进程的状态和调度:进程执行时的间断性,决定了进程可能具有多种状态。事实上,运行中的进程可能有以下 3 种基本状态。

① 就绪状态:分配到除 CPU 以外的所有必要资源② 执行状态:进程已获得 CPU③ 阻塞状态:放弃 CPU 而处于暂停状态。 - (3) 线程:又称为轻量级进程,线程是 CPU 分配的基本单位,进程是资源分配的单位,进程内的线程共享进程资源。充分共享资源,减少内存开销,提高并发性,加快切换速度。大部分的应用程序都是多线程结构

- (1) 进程的特征:进程有以下 4 个基本特征,这些特征也是进程与程序的区别所在。

- 2.存储器管理

存储管理主要是管理内存资源,为多道程序的运行提供良好的环境,方便用户使用存储器,提高存储器的利用率以及从逻辑上扩充内存。为此,存储管理应具有内存分配、内存保护、地址映射和内存扩充等功能。

- (1) 内存分配:主要任务是,当进程创建时,为进程分配内存空间,当进程退出时,释放其所占用的存储空间;提高内存的利用率,减少不可用的存储空间;允许正在运行的进程申请附加的内存空间,以适应程序和数据动态增长的需要。为实现内存的分配,在内存分配的机制中应具有这样的数据结构和功能:① 用于记录内存使用情况的数据结构,作为内存分配的依据。② 内存分配功能,系统按照一定的内存分配算法,为程序分配内存空间。③ 内存回收功能,系统对于进程不再需要的内存,进行回收释放。

- (2) 内存保护:内存保护的主要任务是,确保每道程序都能在自己的内存空间运行,彼此互不干扰。操作系统采用硬件和软件相结合的方法来实现内存保护。

- (3) 地址映射:一个应用程序(源程序)经编译后,通常会形成若干个目标程序;这些目标程序再经过链接便形成了可装入程序。这些程序的地址都是从“0”开始的,称为“逻辑地址”,由逻辑地址形成的地址范围称为“地址空间”。此外,由内存中一系列的内存单元所限定的地址范围称为“内存空间”,其中的地址称为“物理地址”。当程序运行被调入内存时,是不可能从物理内存空间的“0”单元开始装入的,这就造成地址空间的逻辑地址和内存空间的物理地址不相一致。为使程序能正确执行,存储管理必须实现逻辑地址到物理地址的映射。

- 3.设备管理

主要任务是,对计算机系统中所有的输入输出设备的管理,为用户提供良好的使用设备的界面和接口。具体来说,设备管理有以下主要功能:

- (1) 缓冲区管理:为了缓解高速 CPU 和低速 I/O 设备之间因工作速度上的巨大差距而产生的矛盾,在现代操作系统中,都在内存中设置了缓冲区,用缓冲区来收集和存放输入输出的数据,保证输输出有序地进行,同时提高 CPU 的利用率,提高系统的吞吐量。例如,通过使用键盘缓冲区,无论用户敲击键盘的速度有多快,或者计算机同时还在做其他事情,计算机都不会漏掉用户按下的任何一个键。

- (2) 设备分配:设备分配的主要任务是根据用户进程的 I/O 请求、系统的现有资源情况以及按照某种设备分配策略,为进程分配所需的设备以及和设备相连的控制器和 I/O 通道。

- (3) 设备驱动:设备驱动的主要任务是实现 CPU 和设备控制器之间的通信,完成 I/O 操作。用户在使用设备之前,必须安装该设备的驱动程序,否则无法使用。不同类型的设备,其驱动程序是不同的。目前大多数操作系统都支持即插即用技术,用并不是说不需要安装设备驱动程序,而是意味着操作系统能自动检测到设备并自动安装驱动程序。

- 4.文件管理

系统中的资源信息(如数据和程序等)是以文件的形式存放在外存储器(如磁盘、光盘等)上的,文件管理的任务是有效地支持文件的存储、检索和修改等操作,解决文件共享、保密和保护问题,使用户能方便、安全地访问文件。

- (1) 文件存储空间的管理。

- (2) 目录管理

- (3) 文件的读写管理和保护。

- 5.用户接口

用户接口有两种类型:

- (1) 命令接口和图形用户界面:用户通过交互方式对计算机进行操作。

- (2) 程序接口:程序接口又称应用程序接口(Application Programming Interface,API),为编程人员提供,应用程序通过 API 可以调用操作系统提供的功能。

2-1-2 操作系统的分类

- 根据操作系统的功能、特点和使用方式的不同,传统的操作系统有 3 种基本类型,即批

处理系统、分时系统和实时系统。- 1.批处理操作系统:为提高资源利用率和系统的吞吐量。批处理系统让用户将程序、数据以及说明如何运行该程序的作业说明书等组成的作业提交给系统管理员,由系统管理员将作业成批地输入,形成作业队列,再由操作系统控制作业一个接着一个地运行。在作业的运行过程中,用户无法干预程序的运行,即系统不具有交互性。

- 2.分时操作系统:分时系统具有良好的交互性,方便用户使用计算机。是将 CPU 的时间划分成时间片,轮流接收和处理各个用户从终端输入的命令。典型的分时系统有 UNIX 和 Linux 等。

⑴ 多路性。允许在一台主机上同时连接多台联机终端,系统按分时原则为每个用户服务。宏观上,是多个用户同时工作,共享系统资源;而微观上,是每个用户作业轮流运行一个时间片。分时系统提高了资源的利用率,从而促进了计算机更广泛的应用。

⑵ 独立性。每个用户各占一个终端,彼此独立操作,互不干扰。

⑶ 及时性。用户的请求能在很短时间内获得响应,此时间间隔是以人们所能接受的等待时间来确定的,通常为 2~3 秒。

⑷ 交互性。用户可通过终端与系统进行广泛的人机对话,如请求系统提供服务,包括文件编辑、数据处理、资源共享等。 - 3.实时操作系统:是指系统能及时(或即时)响应外部事件的请求,在规定的时间内完成对该事件的处理,并控制所有实时任务协调一致地运行。根据具体应用领域的不同,实时系统又分成两类:实时控制系统和实时信息处理系统。

⑴ 实时控制系统。如火炮的自动控制系统、导弹的制导系统等。

⑵ 实时信息处理系统。根据用户提出的请求,对信息进行检索和处理,并在很短的时间内为用户作出正确的回答。如飞机或火车的订票系统、信息查询、检索系统等。

2-1-3 典型操作系统简介

- MS DOS、Windows 系列

- Unix :是通用的、交互式、多用户、多任务的主流操作系统之一。由于它强大的功能和优良的性能,成为被业界公认的工业化标准的操作系统。Unix 能够运行在各种类型的计算机硬件平台上,从微型计算机、工作站到巨型计算机。

- Linux:是一套免费使用和自由传播的、与 Unix 完全兼容的类 Unix 操作系统。Linux 以其高效性和灵活性著称,它能够在 PC 机上实现 Unix 操作系统的全部功能。它的最大特点在于它是一个源代码公开的免费操作系统。

- Mac OS :具有较强的图形处理能力,广泛用于桌面出版和多媒体应用等领域。

- Novell NetWare :是一个基于文件服务和目录服务的网络操作系统,主要用于构建局域网。