需求开发

- C6需求分析与建模

- 一、要点

- 二、周期一:理清框架和脉络

- 三、周期二:确定需求细节

- 四、其他需求

- C7需求描述

- 需求描述的风格与格式

- C8需求验证

C6需求分析与建模

一、要点

需求分析实际上是业务分析,也就是选择一种业务导向的线索将零散的需求串起来,形成一个体系完整、内容清晰的框架爱,以指导后续的设计、开发工作。

需求分析就是先分解、再提炼,在这个过程中消除矛盾。

1.需求分析做些什么

- 分解

a.业务流程为主线索的分解结构

按“事”的角度进行分解。对于联机事务处理系统、管理信息系统非常适用。

按“事”的角度进行分解。对于联机事务处理系统、管理信息系统非常适用。

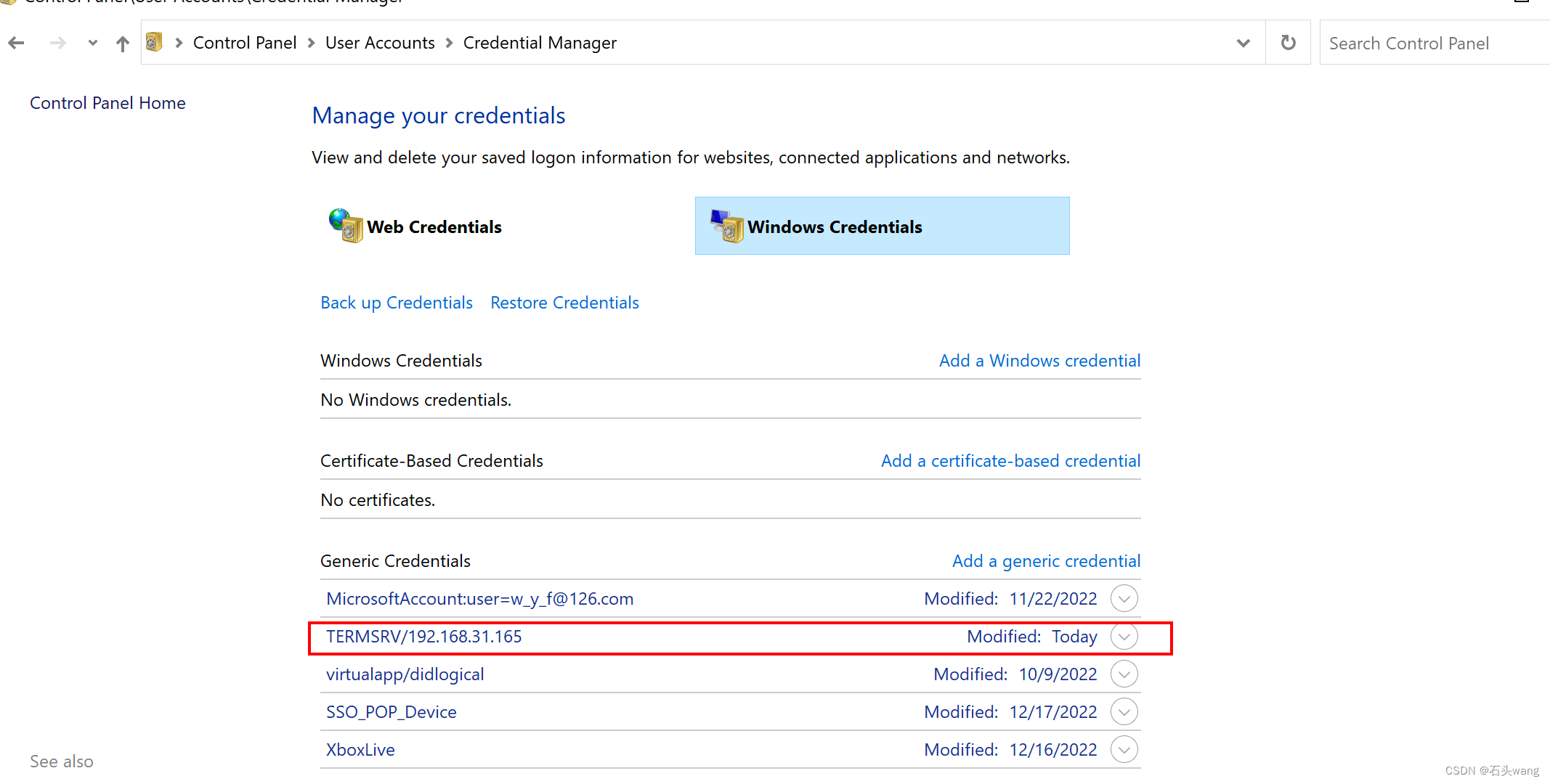

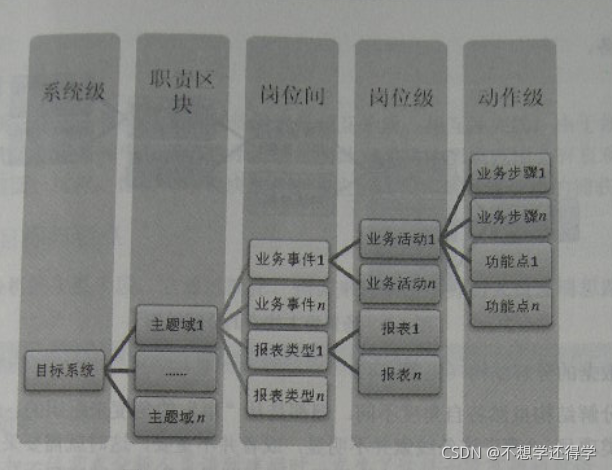

目标系统——>主题域的分解依据的是“目标决定范围”

主题域——>业务事件、报表类型所做的是理清脉络

业务事件——>业务活动、报表类型——>报表所做的是填充细节

b.程序结构为主线索的分解结构

适用于问题域不复杂,或者系统与问题域关联性不强的情况下,例如工具软件等

适用于问题域不复杂,或者系统与问题域关联性不强的情况下,例如工具软件等

c.基于场景的分解结构

对于决策支持系统,决策场景、使用场景就是主要线索。向上可以总结成一类相似的集合,在总结成一系列的关注点或功能域。向下可以分解成具体的决策步骤或操作任务。

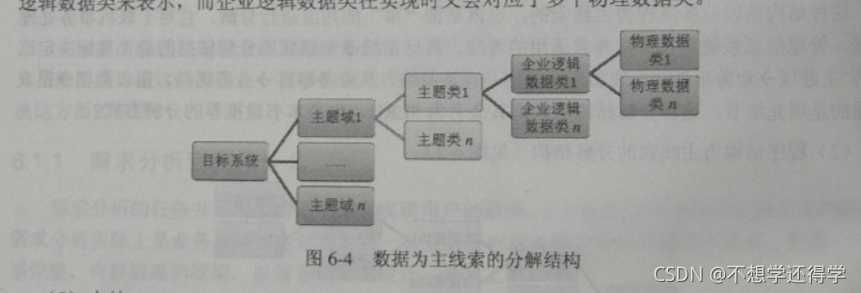

d.基于数据结构的分解结构

d.基于数据结构的分解结构

以数据为主线的分解,诸如数据仓库之类的数据类项目

小结:在选择了何时的分解结构后,就可以吧需求规格说明书的大纲确定闲下来,知道应该捕获什么信息

-

提炼

抽取共性的部分,建立针对整个系统的全局领域模型 -

消除矛盾

2.建模的目的与要点

目的:帮助我们按照实际情况或按我们需要的样式对系统进行可视化;提供一种详细说明系统的结构或行为的方法;给出一个知道系统构造的模板;对我们所周的决策进行文档化。

模型是用来沟通的。

3.建模工具的选择

UML统一建模语言

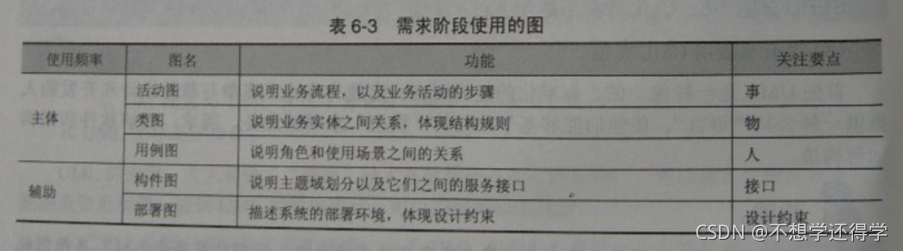

UML图的选择

二、周期一:理清框架和脉络

输入:需求定义阶段产生的业务事件列表和报表类型

输出:领域模型和用例模型

结束的标志:标识除了绝大部分的用例,生成了领域模型

任务:

业务流程分析:每个业务事件的过程

业务实体分析:了解业务术语间的关系

用例分析:确定不同角色的任务

1.业务流程分析

业务流程分析主要信息来源是负责该业务流程的中层管理人员,因此访谈的对象就是这类人员。

具体来说就是,针对每一个业务事件,,分析并识别现有业务活动,确定业务活动之间的关系;了解这些业务活动需要接收哪些信息,又将会产生哪些数据(表单),确定数据传送的路线;同时标识处业务活动是由那些部门、岗位负责等信息。

1)流程是有层次的

流程有组织机构、部门级、岗位级三个层次。其中部门级是需求分析的主线索,岗位级是需求细节填充时的工作内容,组织级是对部门级流程的抽象概括。

2)流程是由类型的

生产性流程

管理性流程

支持性流程

3)流程分析的产物

跨职责流程图——工具:Visio

活动图——工具Rose、Together

数据流图——工具:Visio

书上的建模例子挺不错的,也很助于理解。尤其是数据流图

我觉得在数据流部分的0层图和1层图的划分有点小问题,0层图我认为应该是只有中间一个系统的,当把系统功能细化后应该就是1层图了吧。阿不,它是对的。中间只有一个系统的是顶层图,往下依次为0层图,1层图…

2.业务实体分析

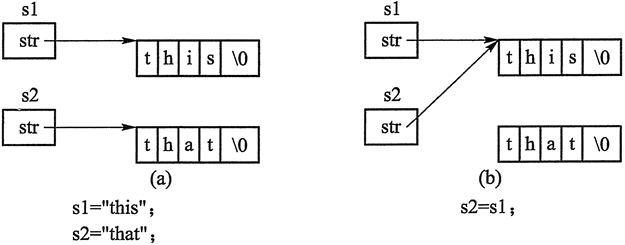

业务实体(或称业务数据、业务术语)。识别业务实体及其之间的关系的过程就是所谓的领域建模、概念建模

针对每一个业务事件、每一类报表进行领域类图片的绘制时,主要步骤有三:

识别出业务实体

确定实体之间的关系(语义关系和数量关系)

定义实体的关键属性

业务实体分析产物有两种可选类型:

类图

E/R图

书上有类图和E/R图的例子,由于我再复习软件设计师的时候认真学过了就快速浏览了一遍

类图应用基础

在需求建模时,可以大胆使用中文命名建模的类名和类的属性,易于理解

E-R图应用基础

描述业务实体之间的关系除开使用类图外,也可以使用传统的E-R模型。他的优势在于能够很好地与后续的数据库设计结合,缺点在于语义相对弱一点,同时对买向对象开发的指导作用相对差一些。

1)数据建模过程

2)主要元素

2)主要元素

基本元素:实体、属性、关键属性(键值)、关系

元素之间的关系:1:1,1:n.n:m

3.角色与使用场景分析

使用用例图分析,可以更好的完成以“人”的视角梳理需求

1、用例图

系统边界:方框内是系统,系统外的都是方框外,例如人、参与者都是系统外的

参与者与用例的关系:用一根带箭头的线表示两者之间可以进行通信。

用例之间的关系 :包含、扩展、泛化。

4.周期一的产物

1)工作任务说明

在需求分析的第一阶段,核心任务就是结合业务流程、报表的需求,梳理出结构框架(领域模型)和行为 脉络(流程图——>用例模型),为第二阶段的需求分析工作指出方向。

2)业务事件分析

业务流程分析——可以使用泳道流程图

业务实体分析——类图

角色-使用场景分析

3)报表分析

1.why目标

2.what内容

相关业务实体分析

报表项分析

数据项及计算方法分析

4)抽象与整理

1)抽象用例模型

2)抽象类模型

5)填充需求规格说明书

三、周期二:确定需求细节

阶段任务:对用例模型、邻域模型标识处用例、领域类的细节进行填充。

填充组织行为需求用例的事件流

填充组织数据(结构)需求的领域类的字段和格式

四、其他需求

接口需求

非功能需求的跟踪

C7需求描述

需求描述的风格与格式

1.常见的描述风格与格式

1)自然语言

2)图形化语言

3)形式化规格描述

4)建议:

自然语言为主,辅之以图形化模型——最常见,绝大多数IS系统、软件产品

图形化模型为主,辅之以自然语言作为补充——RUP所推荐的方法

以形式化规格语言为主,辅之以图形化模型,以自然语言为补充——适用于以质量要求很高的邻域,例如航天、军工项目。

2.典型软件需求规格说明书解析

3.自定义模板的技巧

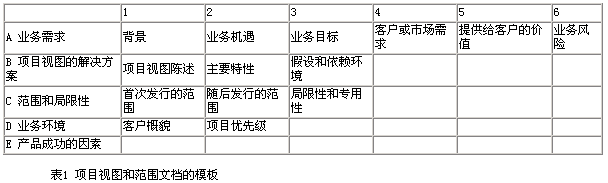

示例:

SERU需求规格说明书模板

1.文档概述1.1 编写的目的1.2 背景1.3 定义1.4 参考资料

2.任务概述2.1 业务需求2.2 Stakenholder利益分析2.3 用户特点分析2.4 相关事实与假定

3.需求概述3.1 系统概述【主题域划分,用构件图表示】3.2 主题域13.2.1 概述【用上下文关系表表示该主题域的范围】3.2.2 业务事件3.2.2.1业务事件1【包括流程分析、领域类分析、用例分析】......3.2.2.n 业务事件n3.2.3 报表3.3.4.1 Report1【用领域类图片表示涉及数据,用用例图标识具体的报表项】......3.2.3.n Reportn3.3 主题域n

4.具体需求4.1主题域14.1.1用例模型4.1.1.1UC_B_xx(B类)(1)概述【编号、名称、概述、相关Stakenholder】(2)事件流描述【前、后置条件,基本、扩展、子事件流】(3)相关需求与功能点(4)界面原型【交互过程与界面详解】(5)规约与约束4.1.1.2UC_R_xx(R类)(1)概述【名称、用户部门与职位、业务意图、相关场景】(2)报表内容【领域类图、数据项】(3)输入、输出格式(4)其他4.1.1.3UC_I_xx(I类)(1)使用者【名称、业务目的、时机、频率】(2)内容与格式【交互过程、数据包说明】(3)设计与实现约束【诸如协议格式要求、性能要求等】.......4.1.2.领域模型4.1.2.1xx领域类(1)概述【类名称、别名】(2)数据窗口分析(3)数据组成与格式(4)其他4.n主题域n

5.补充规约5.1 设计约束5.1.1 技术选择的限制条件5.1.2运行环境[建议用部署图表示]5.1.3预期的使用环境5.2质量属性【本部分建议直接分解成需要开发的技术功能点】5.2.1安全性要求5.2.1.1访问安全性要求5.2.1.2数据安全性要求5.2.1.3通信安全性要求5.2.1.4.其他安全性要求5.2.2可靠性要求5.2.2.1容错性要求5.2.2.2可恢复性要求5.2.2.3其他可靠性要求5.2.3易用性要求5.2.4性能要求5.2.5可维护性要求5.2.6可移植性要求5.2.7其他质量属性要求5.3其他需求C8需求验证

结束。