Tcp / ip : 应用层、传输层、网络层、网络接口层

查看本机ip:

- windons + r (进入交互换环境)

- ipconfig

- ping 本机ip 查看本机网络有无问题

端口:

- 知名端口(固定端口):0—1023

- 动态端口:程序可以设置的端口 1024—65535

查看端口使用情况:

netstat -ano

TCP的三次握手

简单理解

深入理解

加粗样式

第一次握手:建立连接时,客户端发送syn包(syn=j)到服务器,并进入SYN_SENT状态,等待服务器确认;SYN:同步序列编号(Synchronize Sequence Numbers)。

第二次握手:服务器收到syn包,必须确认客户的SYN(ack=j+1),同时自己也发送一个SYN包(syn=k),即SYN+ACK包,此时服务器进入SYN_RECV状态;

第三次握手:客户端收到服务器的SYN+ACK包,向服务器发送确认包ACK(ack=k+1),此包发送完毕,客户端和服务器进入ESTABLISHED(TCP连接成功)状态,完成三次握手。

完成了三次握手,客户端和服务器端就可以开始传送数据。以上就是TCP三次握手的总体介绍。

TCP的四次挥手

当客户端和服务器通过三次握手建立了TCP连接以后,当数据传送完毕,肯定是要断开TCP连接

那对于TCP的断开连接,这里就有了“四次挥手”

1)客户端进程发出连接释放报文,并且停止发送数据。释放数据报文首部,FIN=1,其序列号为seq=u(等于前面已经传送过来的数据的最后一个字节的序号加1),此时,客户端进入FIN-WAIT-1(终止等待1)状态。 TCP规定,FIN报文段即使不携带数据,也要消耗一个序号。

2)服务器收到连接释放报文,发出确认报文,ACK=1,ack=u+1,并且带上自己的序列号seq=v,此时,服务端就进入了CLOSE-WAIT(关闭等待)状态。TCP服务器通知高层的应用进程,客户端向服务器的方向就释放了,这时候处于半关闭状态,即客户端已经没有数据要发送了,但是服务器若发送数据,客户端依然要接受。这个状态还要持续一段时间,也就是整个CLOSE-WAIT状态持续的时间。

3)客户端收到服务器的确认请求后,此时,客户端就进入FIN-WAIT-2(终止等待2)状态,等待服务器发送连接释放报文(在这之前还需要接受服务器发送的最后的数据)。

4)服务器将最后的数据发送完毕后,就向客户端发送连接释放报文,FIN=1,ack=u+1,由于在半关闭状态,服务器很可能又发送了一些数据,假定此时的序列号为seq=w,此时,服务器就进入了LAST-ACK(最后确认)状态,等待客户端的确认。

5)客户端收到服务器的连接释放报文后,必须发出确认,ACK=1,ack=w+1,而自己的序列号是seq=u+1,此时,客户端就进入了TIME-WAIT(时间等待)状态。注意此时TCP连接还没有释放,必须经过2∗∗MSL(最长报文段寿命)的时间后,当客户端撤销相应的TCB后,才进入CLOSED状态。

6)服务器只要收到了客户端发出的确认,立即进入CLOSED状态。同样,撤销TCB后,就结束了这次的TCP连接。可以看到,服务器结束TCP连接的时间要比客户端早一些。

socket(套接字):

把数据从一方 传递到 另一方 完成不通电脑间的通信

import socket

socket.socket((AddressFamily,Type)) 写 AF_INET(ipv4)

Type:套接字类型:

SOCK_STREAM (运用于 TCP 协议) 默认

SOCK_DGRAM (运用于 UDP 协议)

创建套接字:

import socket

mk_socket=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM) 可不写 默认为 Tcp 协议

print("我爱你,宝宝")

mk_socket.close( )

套接字使用流程:

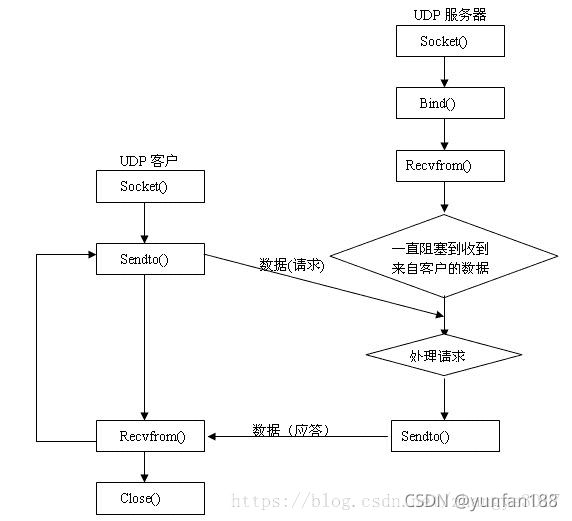

- UDP 通信模型

创建套接字

绑定端口 bind(("",5201))

准备数据(编码 转为二进制 encode("gbk"))

发送数据(sendto(数据,给谁(ip,port端口)))

接受响应 recvfrom(字数节数)

展示并关闭 展示 decode("gbk") 解码 #创建

import socket

udp_socket = socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM)

#绑定端口

udp_socket.bind(("",5201)) 发消息都是在此端口发送的

#准备数据

write ="我爱你,宝宝"

zhuan = write.encode("gbk")

#发送数据 ip 端口

udp_socket.sendto(zhuan,("192.168.1.125",9090))

#接受响应 (对方发的消息 接收)

shou,ip_port = udp_socket.recvfrom(4096)

#展示并关闭

print("收到的数据为:%s"%shou.decode("gbk"))

dup_socket.close( )

- TCP 通信模型

创建套接字 端口

建立连接 connect((ip,poty))

准备数据(编码 转为二进制 encode("gbk"))

发送数据 send(数据)

接受响应 recv(字数节数)

展示并关闭#建立

import socket

tcp_socket =socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)

#建立连接 ip 端口

tcp_socket.connect(("192.168.1.125",9090))

#准备数据

write = "我爱你,宝宝"

zhuan = write.encode("gbk")

#发送数据

tcp_socket.send(zhuan)

#接收响应

shou = tcp_socket.recv(4096)

#展示并关闭

print("接受的数据为:%s"%shou.decode("gbk"))

tcp_socket.close( )

设置监听,listen 将主动套接字变为被动套接字,最大连接人数128 可随意定义

服务端与客户端创建tcp服务端套接字

绑定端口 bind(("",5201)) bind((ip,端口)) ip 不写

设置监听 listen(128) 最大连接人数 128

等待接受连接,返回新客户端名字与地址 accept( )

发送数据(新客户端发送给另一个客户端(网络助手)) send(数据)

接受响应和展示 (新客户端接收数据) recv(4096)

关闭 (先关闭客户端,再关闭服务端) #创建tcp服务端套接字

import socket

tcp_server = socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)

#绑定端口

tcp_server.bind(("",5201))

#设置监听,将主动套接字变为被动套接字

tcp_server.listen(128)

#等待接受连接,返回新客户名字与地址

tcp_client,ip_port = tcp_server.accept( )

#发送数据

tcp_client.send("我爱你,宝宝".encode("gbk"))

#接受响应 和 展示

tcp_recv = tcp_client.recv(4096).decode("gbk")

print(tcp_recv)

#关闭

tcp_client.close( )

tcp_server.close( )

TCP 与UDP的区别:

-

TCP是面向连接(如打电话先拨号建立连接);UDP是无连接的,发送数据之前不需要建立连接

-

TCP提供可靠的服务;UDP尽最大努力交付,不保证可靠交付

-

UDP具有较好的实时性,工作效率比TCP高,适用于高速传输和实时性有较高的通信或广播通信

-

每一条TCP连接是 点到点的,UDP支持 一对一、一对多、多对一、多对多的交互通信

-

TCP 对系统资源 要求较多, UDP 对系统资源 要求较少

get和post区别

GET在浏览器回退时是无害的,而POST会再次提交请求。

GET产生的URL地址可以被Bookmark,而POST不可以。

GET请求会被浏览器主动cache,而POST不会,除非手动设置。

GET请求只能进行url编码,而POST支持多种编码方式。

GET请求参数会被完整保留在浏览器历史记录里,而POST中的参数不会被保留。

GET请求在URL中传送的参数是有长度限制的,而POST么有。

对参数的数据类型,GET只接受ASCII字符,而POST没有限制。

GET比POST更不安全,因为参数直接暴露在URL上,所以不能用来传递敏感信息。

GET参数通过URL传递,POST放在Request body中。

32位和64位区别

32位系统CPU一次可处理32位数据,即一次处理4个字节。

64位系统CPU一次可处理64位数据,即一次处理8个字节。

通俗一点说: 32位,就相当于你拥有32个工人,每次能完成32个工人的工作量

64位,就相当于你拥有64个工人,每次能完成64个工人的工作量

总结: 由32位系统过渡到64位系统,CPU处理数据能力提升了一倍。

来说说寻址能力

内存中一个地址占用8bit,即一个字节,32位cpu含有32根地址线,寻址能力为2的32次方个字节,相当于4G内存(所以,如果我们装32位系统,安装8G内存实际上是没有用的)。而64位cpu理论上寻址能力为2的64次方个字节,但目前硬件还达不到这个水准,当然我们用不了这么大的内存。